送られてきた封筒をあけると、文庫本が一冊入っていた。面白い本です。237ページにきみがいるよ。と書かれた付箋が表紙に貼り付けられている。文庫本のタイトルは『英国人写真家の見た明治日本 この世の楽園・日本』(H・G・ポンティング著 長岡祥三訳 講談社学術文庫 2005)。挟んである栞に導かれて開いた237ページを見ると、明治に生まれたならこれが自分だと感じられる若い女性が、ポンティングの撮影した一枚の写真に固定されてそこにいた。何の苦もなく100年以上前に呼びもどされる。

ポンティングは1910年スコット大佐の第二次南極探検隊の記録写真を撮った写真家として知られているが、その前の1901(明治34)年から1906(明治39)年にかけてアメリカの雑誌の特派員として何度か日本を訪れ、1910年にはその見聞を撮影した写真とともに一冊にまとめて出版した。タイトルは"In Lotus - Land Japan"。lotus landは桃源郷という意味だが、lotusの実を食べると夢見心地になるといわれるからなのかな。届いた文庫本はこの本の翻訳(抄訳)なのでした。日本各地を旅し、浅間山の噴火に遭遇しても、ポンティングにとって明治の日本は美しい風景とそこに生きる人々の素質によって桃源郷と呼ぶにふさわしいところだった。『この世の楽園・日本』という文字を2011年の原発事故を知ったあとで眺めると、胸がしめつけられる。

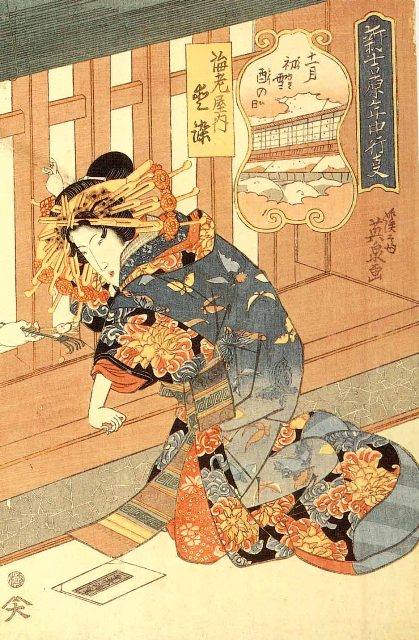

私の原型ともいうべき彼女の写真は「日本の婦人について」と題された章のはじめに載っている。十代の後半だろうか。日本髪に無地の着物、帯をお太鼓にしめ、畳の部屋に敷かれた座布団の上に、左半身をこちらに向けてきちんとすわっている。顔は向かって左を向いて入る。右手に小筆、左手には巻紙を持って、手紙を書いている最中だ。細かい桟の障子の窓が正面にあり、出窓には盆栽の鉢がひとつ。右の膝の前の真鍮製らしき小さな火鉢には鉄瓶がかかっている。左の膝の手前寄りには硯の入っている塗りの箱があり、その蓋の上には書き終えた手紙を入れるための封筒の束が置いてある。そして、硯の箱の右隣りにあるのは急須とお菓子ののっている塗のお盆。必要なものはすべてそろっている。湯呑み茶碗はすでに彼女の手元に置かれているから、鉄瓶のなかで沸いているお湯でいれたお茶を飲みつつ、すらすらと筆はすすんでいるのだ。彼女の手元を見て、机の上に置いた紙に小筆で書くと、まったくうまくいかなかったことを思い出す。小筆はこの写真のように、宙に浮かせて軽く使うのがよいのだ、きっと。真剣だけれどちょっと力の抜けている表情が明るい。書きながら手紙の相手を思っていることがわかる。

実際に彼女くらいの年だったころを思い出してみると、時間としては明治よりいまのほうが近いけれど、暮らしの実際は明治のほうがずっと近かったことに気づく。いまともっともかけ離れているのは通信手段だろう。当時は電話だって一家に一台あるのが普通とはいいがたかった。それはほんとうに必要な連絡のときだけに使われる特別なもので、無駄話や長電話などもってのほか。そういう個人的な必要を担うのは手紙だった。

歌人でアイルランド文学の翻訳者でもあった片山廣子は手紙を「小さい芸術」と呼んでいる。

「言葉はなりたけ簡単に、言葉の上の技巧は捨てて、全体のトーンの上にある苦心をしなければなるまい、感傷的の形容詞は捨てて、その折々のまことの感情を言外に現はす努力もしなければなるまい。そんな注文をいへば、それは詩をつくるよりも小説をつくるよりも、もつとむづかしい事かも知れないが、とにかく、私どもは、もつとよい手紙を、もつとらくに書きたい、手紙によつて、与へ、また与へられたい。それは私どもの手紙に対する心持をもつとあたらしくしなければなるまい。......手紙といふ小さい芸術の中に力とよろこびを感じることが出来るほどに私どもが若がへることは出来ないものだらうか。

物質的の報酬のないところには些の努力も惜しむといふほど、私どもはそれほどさもしい心は持つてゐないつもりである。報酬の目的なしに、互に与へ、与へられるよろこびは、いつの時代にも、特に人類に恵まれたる幸福でなければなるまい。」(「小さい芸術」)

転勤族の父親の娘だった私は、中学入学からちょうど一年間を福島市で過ごした。福島を離れる日、駅まで送りに来て泣いていた同じクラスの親友が最初にくれた手紙の一節をいまも覚えている。「あなたのもみじのくさったような手を握りたくなりました」。発育不良だったのか背も低く痩せっぽちだったのに、なぜか手だけは大きくてしかもふっくらしていたのだ。ふたりで手をつないで歩きながら、ささいなことで笑ってじゃれあっていた短い日々のことを、まだ友だちもできない知らない土地で思った。なつかしいというよりはせつない。彼女には二度と会う機会がないままだ。どこでどうしているのかな。

そのうち真性な思春期を迎えて、そのあいだにラブレターをたくさんもらった。まあ、男子はみな発情していたのだろうからしかたがない。どう返事を書いていいのかわからないし、そもそも返事を要求されているのかどうかわからなかったので、一度読んだら段ボール箱に入れて押入れに入れておいた。おとなになるまで箱のまま手紙を取っておいて、しかるべきときに全員に送り返してみたらどうなるだろうとふと邪悪な考えが浮かんだりももしたが、そんな関心が長続きするわけはない。次の引っ越しのときにみんな燃やしました。ぼんやりしたこの私でさえ、もらった手紙を送り返してみようかなどと、たとえ一瞬とはいえ考えたりするのだから、手紙は意図しない危険もはらんでいる。

夏目漱石が「手紙」という短編小説を書いたのは、ポンティングの"In Lotus - Land Japan"がロンドンで出版された次の年、1911(明治44)年だ。漱石は前の年に療養中の修善寺で吐血して意識を失い、死を体験したと言われる。「手紙」はそのあとに書かれたもので、タイトルそのままに手紙が主人公といってもいい、軽い味わいの小品だ。ある夫婦が身内のようにかわいがっている青年重吉に結婚の世話をしている。相手の女性お静さんの両親は「金はなくってもかまわないから道楽をしない保証のついた人でなければやらない」という。重吉は「全面が平たく尋常にでき上がっている」人物なので、「遊ぶとは、どうしても考えられない。」ところが、である。重吉が滞在していたいなかの旅館を訪れた夫のほうが鏡台の引き出しの奥に入っていた手紙を偶然に発見してしまう。手紙は「細かい女の字で白紙の闇をたどるといったように、細長くひょろひょろとなにか書いてある」。文面からくろうとの女性が書いたものだとわかり、気楽に読んでいるが、さいごに宛名が重吉の名前になっていてびっくり、さてどうする。「とにかく遊ぶのがすでに条件違反だ。お前はとてもお静さんをもらうわけにゆかないよ」と言い渡された重吉は、この縁談に未練があるのか泣きつくのだが、重吉自身のそうした態度ゆえにこそ縁談は破綻するであろう。なにかの事件をおこした人がよく「あんなにマジメでおとなしかったのに」と評されるが、「全面が平たく尋常にでき上がっている」という重吉にはおなじ危うさをぞんぶんに感じる。

漱石の「手紙」は、モーパサンの「二十五日間」と題する小品とプレヴォーの「不在」という端物のふたつと同じ経験をした、というところから始まっている。「二十五日間」も「不在」も宿屋の部屋のひきだしから手紙が出てきたのがきっかけとなり、手紙はそっくりそのまま作品のなかに転載されていると書かれている。作家が手紙を書いた人も受けとった人も知らなければ、それもいい。ためしに青空文庫のトップページの右上にある検索窓口に「手紙」と入力して検索してみると、約4360件もヒットした。重要な文学的アイテムであることがはっきりとわかる。

風が吹いてきた。さあ、楽園の明治から原発事故後の平成へと帰ろう。『英国人写真家の見た明治日本 この世の楽園・日本』を送ってくれた彼には電話でお礼を言ったけれど、手紙も書いてみようと思う。もっとよい手紙を、もっとらくに書きたいと願って。

◆夏目漱石「手紙」

http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/card798.html

◆片山廣子

http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person1346.html#sakuhin_list_1