2025年5月14日

■2025年4月29日(祝日)

晴天の中、今年もモビリティリゾートもてぎにおいて、「グッドオールデイズもてぎ」が催されました。このイベントは、モビリティリゾートもてぎによって主催されており、美しく保存・復元されたビンテージ、クラッシック時代(1960~70年代)のモーターサイクルが、数多くモビリティリゾートもてぎに集まり、旧き良き時代を現代に語り継ぐイベントであり、中でも希少なマシンが、レースコースを疾走するのも大きな魅力です。

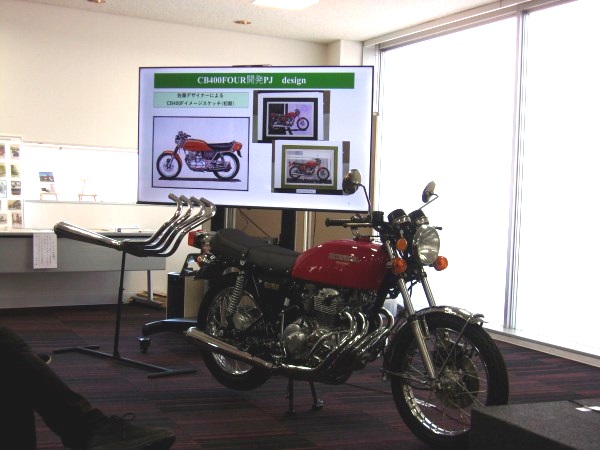

今年は、1974年に誕生したCB400FOURが誕生50周年を迎えることを記念し、CB400FOURをテーマに『CB400FOUR 50周年ミーティング』や『CB400FOUR車両展示』の他、誕生に携わった方々の『CB400FOUR トークショー』が同時開催されました。

ここでは、この当時の開発メンバーの方を含めた豪華な出席者による「CB400 FOUR トークショー」に関してのリポートを紹介いたします。

「CB400FOURトークショー」

ホンダドリームCB400FOUR(1974.12.4発売)

出席者 プロフィール

①先崎仙吉(せんざき せんきち)氏(現在90歳)

元・本田技術研究所CB400F開発プロジェクト(PJ)・車体設計PL

入社以来設計一筋に歩み、直4シリーズの開発担当となり、CB400Fの開発に従事され、三恵技研工業と協同し4into1エキゾーストシステム完成に導く。

②中野宏司(なかの ひろし)氏

元・本田技術研究所 造形室所属 CB400F開発PJ。

クレイモデル前の素材の段階のCB350F、CB400Fの開発段階に関わり、特にCB400Fのエンジンフィンのデザインその切削も自らの手で実施。

③関口好文(せきぐち よしふみ)氏

元・三恵技研工業(株) 1982年入社 常務執行役員 生産本部長

ホンダ二輪エキゾーストマフラー製造に従事し、2023年よりCB400FOURの純正エキゾーストシステム復刻プロジェクトを指揮し完成させる。

④入江一徳(いりえ かずのり)氏

『ホンダドリームCB400FOUR/ CB400Fを哲学する-魅力の根源を探る』著者

CB400Fについて、長年にわたって資料を基に分析、取材を続け、CB400Fをテーマとし執筆。東京・九州各CB400Fオーナーズクラブに所属し、今回のトークショーのディレクションを行う。(2021年『ホンダドリームCB400FOUR/ CB400Fを哲学する-魅力の根源を探る』自費出版/2024年10月29日グランプリ出版より同書の改訂版を出版)

司会進行:高山正之(たかやま まさゆき)氏

元・本田技研工業(株)広報部本田技研工業に入社後、40年以上にわたり二輪のフィールドで活動。主にメディア関連業に携わり、二輪誌編集者からは「ホンダ二輪の生き字引」として、現在、ジャーナリスト・ライターとしても活躍中。

※以下、苗字のみでご発言のポイントを記載しています。

■先崎さん(LPL代行)1958年入社 当時39歳

CB400FOUR の開発責任者(LPL)は寺田五郎氏(2023年に逝去)であり、メインデザインは佐藤允弥氏。新人でありながら造形室から正式開発メンバーとなられたのが中野宏司氏であった。

CB400FOURの開発は非常に短期間で完成したモデルで、先に発売したCB350 FOURのリベンジプロジェクトであった。日本で初めてデザインされた4into1のマフラーが特徴のカフェレーサースタイルでホンダが、中型二輪免許に対してつくった最初のモデルとにもなった。

LPLの寺田さんのお人柄と指導力によってチームはまとまり、その求心力によって開発は順調に進んでいった。

正式メンバーは22名。週1~2回は必ずチームで集まり、私は主に車体設計で足回り関係を担当した。

昭和33年に入社してスーパーカブC100が最初の仕事であった。その後、CB92、CB72の足回りも設計。CB750FOURで初めてディスクブレーキを付けた時には、耐久性などを担当したが、本田宗一郎社長が、モーターショーに出品する際、ディスクブレーキタイプを選んだ記憶がある。CB750 FOURのディスクブレーキを開発してCB400 FOURにも採用した。4into1マフラーとディスクブレーキ開発の功績により、39歳のときに会社から表彰されたことは良い思い出である。

■中野さん 1972年入社

佐藤允弥さんによってCB400 FOURのスケッチはすでにできていた。私は佐藤さんの言うままにデザインした。主にエンジンと排気系・マフラーのデザインを担当した。エンジンは比較的スムーズに進められたけれども、特殊な形状の4into1のマフラーは、洗濯機のアルミ製のジャバラ状の排水パイプを使って曲げを検討していた。

モナカ構造のチャンバー部は粘土で整形してあのデザインとなった。当初は大きく、バンク角を確保するために苦労してスリム化を図っている。マフラーの曲げは当初は量産できないと言われたが、試作のみはつくった。その後、三恵技研の努力によって、量産車初の4気筒集合の新しいマフラーが完成した。

CB400 FOURの開発中は、佐藤氏のイラストが常にボードに貼ってあり、デザインはそれをイメージして進められた。上役が見に来た時も、何を作っているのかは分かったので便利だったと思う。

■入江さんによる開発概要の説明

モックアップモデルの段階ではバリエーションが2種類製作され検討されている。一つは開発コード「CBX400」で現車に近いもの。もう一つは「CXZ400」で、シートカウルを装着したもので、これにフレームの色(シルバーかブラック)、エキゾーストパイプの色(シルバーかブラック)の組み合せで検討されたようである。

1974年1月には、当時、日本自動車研究所の高速試験場が谷田部にあり、そこでフェアリング実装車の走行試験が行われた。残念ながらCB400FOURでは実装車の販売はならなかったが、その後に発売になる佐藤さんデザインで爆発的にヒットしたCBX400Fではフェアリングモデルの「インテグラ」等に影響を与えたものと推測される。

■先崎さん

佐藤さんのデザインイメージとして、結果として生まれたカフェレーサースタイルは、英国からのものではなく、西海岸からスタートするマルホランドロードで佐藤さんが実際に見たイメージであった。カフェレーサーを意識して走りを重視し、軽量化とコスト削減のためにマフラーの集合化が進められた経緯がある。

テーパー仕上げのエキゾーストパイプは半自動溶接とし、仕上がりもきれいであった。フロントフォークカバーは、CB350 FOURとは異なり軽量化することもあって、CB400FOURでは不採用とした。ヘッドライトは軽量なステーで支え、位置などを私が自宅に持ちかえって決めたが、メーターとの配置関係は良くなったと思う。

■中野さん

バイクの走行シーンはかっこいいので、外から見えるエンジンとマフラーの繋ぎの形状は苦労した。シンプルに見えるデザインを追求したこの4本の特殊なマフラー形状は、CB400FOURの魅力の一つとなっている。

■関口さん

当初からモナカマフラーの特徴であった、溶接による上下の耳は無くせないか?と先崎さんから依頼があり 三恵技研ではそれをテーパー状にすることで解決しようと考えた。しかし当初につくったサイレンサー部は、タケノコのような5分割で繋げていたが、なかなか1本にはならなかったので苦労の連続であった。ただ、マフラー完成までには納期が決まっており、数か月の短期間しかなかったけれども、三恵技研は難しい課題を次々に解決して、最終的にあの4into1マフラーを製作することができた。

内情を説明すれば、実はCB400FOURの試作車のテストが始まる1974年1月の段階でも4into1マフラーは全くできていなかったのである。12月までに間に合わせるために夏頃にようやくテーパー状にできるようになった。その間、私たちは寺田さん、先崎さんに開発を急がされることなく見守ってもらっていたので助かった。

テーパー状のマフラーは日本初の技術だったと聞いている。ホンダの協力でこのようなマフラーが誕生した。

今回の旧車パーツの復刻を通じて感じたことは、当時の設計基準とは? どうしてできたのか? など、復刻の作業によって取り組んだメンバーが学んだことである。

今後も三恵技研は、こうした無くなってしまった旧車パーツの復刻を続けていくつもりである。

■先崎さん

LRLの寺田さんはヤマハから転職してきた人である。ヤマハで習得した技術を惜しみなく私たちに教えてくれた。開発に関しては、みんなを同じ方向に向けて進めてくれる優れた人だった。自分自身も寺田さんに育てられた一人である。デザインを担当された佐藤さんはベスパに乗っていて、年も近かったので仲が良く、友人のような関係であった。

■中野さん

思い返せば佐藤さんは、怖い印象がある。信念の人で、決めたら一気に仕事を進める人で、仕事は早かった。佐藤さんは、雲の上のような存在で、デザイナーとしてすごい人だった。日本ではこの時代、400㏄クラスの本格的なカフェレーサーは無かったが、佐藤さんの強い信念によって生み出された。CB400FOURは私にとってのスタートポイントとなっている。

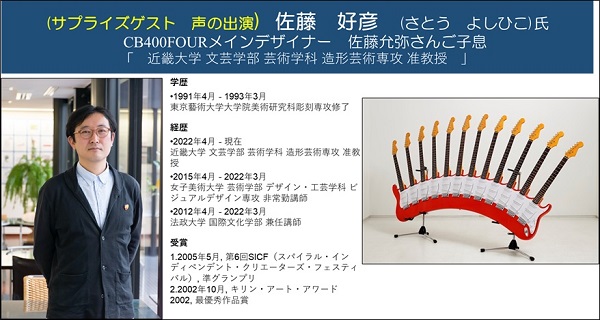

特別に佐藤充弥氏のご子息であり、現在は近畿大学・文芸学部芸術学科の准教授である佐藤好彦(さとう よしひこ)氏とエンジンを担当された現在94歳となる白倉克氏の2人からビデオメッセージが会場内に放映された。

佐藤好彦氏からは、

「私の父がデザインしたCB400FOURは、知性を感じるオートバイであることが、ファンが共鳴している理由だと思います。父はオートバイが本当に好きな人だった。今でも多くのファンが、CB400FOURを大切にされていることに感謝しております」

と述べられた。

白倉克氏からは、

「設計者としてCB400FOUR に搭載した400ccのエンジン開発を終えた時に、完璧にできたと思っているが、私はクラッチのことはまだ開発の余地があったかと思っている。今でもCB400Fourを大事にしてくれているユーザーの方々には心から感謝している」

とコメントが寄せられた。

■先崎さん

最後の挨拶となるが、これからもホンダを愛して欲しい。そして後継者となるホンダの若い技術者たちにも、ハーレーダビッドソンのようにファンが応援してくれるようなオートバイをつくって欲しい。

三恵技研によるブースには2つの復刻マフラーが展示されていた。

■CB400FOUR用復刻マフラーについて

手描きの図面より再生した。当時の図面を忠実に守り、三次元測定を行って照らし合わせながらつくり直した。

マフラーの打刻(ホンダ純正を示す)の了解を得るために申請をしてから時間はかかったがHONDAのマークを入れることができた。

■CB1100R用復刻マフラー 販売台数:20本

当時の手描き図面から忠実に再生。現在、黒メッキしてくれる業者は僅かであり、関西で1件見つけて依頼した(仏壇のメッキ会社にお願いすることになった)。しかし、マフラーのサイズが大きいため、一度マフラー中央で2分割し、黒メッキして後に溶接するという工程で実現できた。マフラーエンド部も、当時の形状を再現しているが、このオリジナルの形状にすることは簡単ではなかった。