片山豊の残した米国日産は、1980年には現地生産を始めるための準備を始め、同時に戦前からの「ダットサン」ブランドの使用を中止していった。片山が1960年から積み上げた、世界ブランドとしての「ダットサン」を惜しげもなく捨ててしまったのである。この理由はいろいろ囁かれているが、筆者が聞いたのは、英国進出時に当時のサッチャー首相が、ダットサンは知っていても日産の社名は知らず、日産幹部が恥をかいた、というものである。その真偽は別として、日産は鮎川義介が1935年に始めた国産小型乗用車の代名詞ともなった「ダットサン」の使用を止めて、まだ認知度の低かった「日産」ブランドを再構築するという動きに出た。これが吉と出たか凶と出たかはともかく、西暦2000年までの日産の実績を見れば、厳しい状況が続いたことは確かと言えるだろう。

◇

帰国した片山は、じっとしてはいられなかった。JAFからスポーツ委員長として招請されたときには「天下りの巣となっていたその組織を改革し、よりユーザーの利益となるように働いたが、大きな効果は上げられなかった」という。また、片山が米国で残した功績について、日産が積極的に紹介することはなかった。わずかにスポーツカーファンに対しては「フェアレディの父」という呼び名で片山を紹介した程度だった。

◇

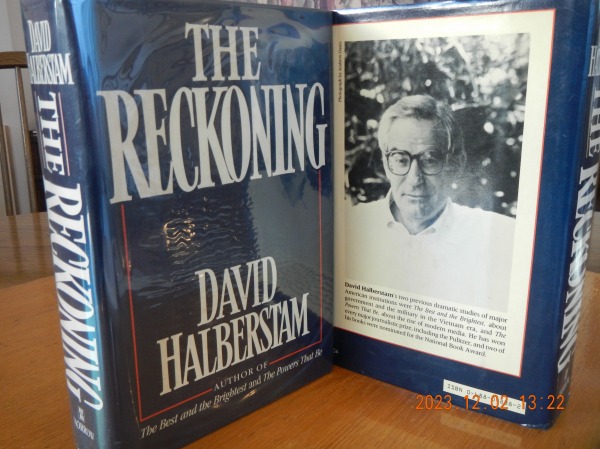

そうした中、とあるアメリカ人ジャーナリストが片山にインタビューを申し入れてきた。彼の名前は聞いたことがあったし、外国人記者からの取材は幾度も経験済みだった片山は、快く承諾した。約束の日にやってきたのは長身でメガネをかけた大男だった。その男は片山のオフィスに入るなり、その部屋の小ささに驚いたようだった。彼の第一声は「あなたはなぜこんな狭いところに居るのですか!」というものだった。この彼こそが、数多くの優れたドキュメンタリーを書き、ピューリッツァー賞を受賞したノンフィクション作家、デイビッド・ハルバースタムだった。

◇

ハルバースタムは、1983年から3年程かけて膨大な関係資料を調べ日米で取材を行ない、1986年に『The Reckoning』(日本語版:覇者の驕り)と題する本を出版した。内容は日米の二大自動車会社、フォードと日産の100年にわたる事業盛衰の物語で、その中には片山の米国における苦闘と成功が、日産の内部権力闘争を背景に壮大に語られていた。この著書の出版は、片山にとってはどんな勲章をもらうよりも嬉しかったと語っている。一介の自動車セールスマンによる、アメリカでの孤独な戦いが初めて正当に評価され、それがハルバースタムという最高の語り手により世界に広められたのである。ハルバースタムは1960年に片山が渡米した事情を「解き放たれた片山豊」と表現し、章のタイトルとした。“虎は野に放たれた”という言葉があるが、まさに彼はアメリカという野に放たれ、獅子奮迅のはたらきをしたのだった。本書の刊行によって、片山の身辺は急にまた活気を取り戻し、その年の秋にはNHKで3時間にわたり「自動車」というタイトルで片山の米国における販売網構築のストーリーが紹介されることになった。これが、片山の仕事が日本で初めて大々的かつ正確に評価されることとなったのである。

◇

以下は、片山とデイビッド・ハルバースタムとの間で『The Reckoning』の日本側取材を担当したジャーナリストで、長年米誌「Newsweek」の記者であった高山秀子の回想の一部である。今回の連載執筆にあたり、当時の様子をお聞きしたいとお願いしたところ、文章でご回答をいただいたものである。

**

私がデイビッド・ハルバースタムが取り掛かっていた『The Reckoning』(覇者の驕り)の日本側取材に参加したのは、確か1983年の夏だったと思う。それはひょんな出会いから始まった。ニューデリー、北京、米国西海岸での暮らしから東京に戻って間もないある夜のことだった。友人宅に招かれて出かけてはみたものの、体調が優れず部屋の隅で静かに座っていた。

記者仲間から私に関して何か聞き及んでいたらしく、デイビッド・ハルバースタムは近づいて来ると大きな身体から腹に響くような低音で、まっすぐこちらを見据えながら自己紹介を始めた。そして初対面の私にプロジェクトにどうしても参加して欲しいと説得にかかったのだった。聞けば「この数か月日本に滞在して自動車産業の取材をやってきたのだが、なかなか思うように進まない。どうしたものかと悩んでいる。日産は私に対してこれまでのところあまりオープンに対してくれない。貴方は日産の取材をしたことがあるか?」ということだった。

取材の経験はあったが、何せ東京に戻ったばかりでその上幼い息子を抱えていた。断ろうと思ったが、彼は有無を言わせぬ口調でこう言った。「私はもうすぐニューヨークに戻らなければならない。やり残した取材を私が東京に戻るまで貴方にやって欲しい。貴方ならできる」あまりに真剣な表情で頼む彼を「なんちゅう無理なことをいう男だ」と、その強引さに呆れ返ったのだが、一晩考えた末に根負けした形で引き受けた。この仕事は1986年にニューヨークでの原稿チェックを終えるまで続き、仕事仲間として芽生えた友情は2007年に彼が自動車事故で亡くなるまで続いた。

振り返れば、ハルバースタムのこの強引さのおかげで、私は我が人生の宝ものであり、人生の師ともいえる片山豊氏に出会うことができ、『The Reckoning』の取材の後も、ニューズウイークの「ミニ・カー」を扱ったカヴァーストーリーにご登場いただいたり、北朝鮮に関わる拙著「国境の河」で満州自動車時代の話を伺うことができたのだった。

さて、ハルバースタムが帰国して少し後、彼から長い手紙が届いた。その内容は「貴方に是非会って欲しい友人がいる。Mr. Yutaka Katayamaだ。彼は素晴らしい人物で、これまで滞在中に3回お会いしたが、まだまだ足りないところがある。彼の育った頃の日本はどんな様子だったのか。私の印象では彼はとても豊かな家庭のご子息だったと思うが、彼の両親や祖父母はどんな人たちだったのか。また、彼は日産のピックアップ・トラックをもう少し米国に合うデザインのものにしたいと日産本社に掛け合ったと思うが、なかなかうまく行かなかったようだ。その辺りのことを尋ねて欲しい」というものだった。

これが1985年4月1日にハルバースタムが再来日するまで続いた取材の膨大なリポートのやり取りの始まりであった。彼は最新のツールを使うことはまれで、常にタイプした書状で交信することを好み、ひとりの人物に時間をかけ幾度も会って、その方の埋もれていた記憶を呼び覚ますという手法をとっていた。常に柔らかくはあるが真っ向から質問を投げかけるのだが、何故か相手自らが「この人には聞いてもらいたい」という心情になるのだった。

私は早速片山さんに電話をかけ、氏のオフィスを訪ねた。彼の生い立ちや家庭環境、その時代の暮らしぶりや結婚に至る経緯等、こと細かに尋ねたが、最初から彼はゆったりとした様子で楽しそうに話してくれた。それは、彼の記憶の襞(ひだ)に埋もれた遠い日の思い出を静かに引き出していく作業でもあった。彼はこちらの単刀直入ぶりを大層面白がり、後日の取材でアメリカでの生活や、デイラーの開拓や、日産車を米国市場に送り出す苦労話を伺った時も、どこかインタビューを楽しんでいる様子だった。

「なんとも大陸的というか、日本という島国にはおさまらない人物。大らかで相手を地位や経歴で判断するという偏狭さはみじんもない人柄」というのが私の片山さんの第一印象だった。取材を進めるにつれ見えてきたのは、片山さんとハルバースタムにはとても似たところがあるということ。それは少年のような溢れる程の好奇心を持ち、もっと知りたいと相手の話に耳を傾けようとする余裕と、困難に打ち勝ち本当の自信を得た者が持つ少々のことでは揺るがない姿勢だった。

ハルバースタムに代わって日本側の取材を始めた私は、彼が何を知りたがっているかを「勘」のようなもので分かるようになっていた。それは表面的な事象ではなく、その時代とその場にいた人間に会い、彼らの生き様と思いを描くことでもあった。こと細かな指示は消え、こちらの裁量に任せるという信頼関係が芽生えていたのであろう。例えば生涯日産の工場で働いた老齢の方のお宅を訪ね、ふたりで昔は畦道だった道路を歩いたことがある。彼は突然立ち止まり、こう語った。「高山さん、ここですよ。私が初めて自動車というものを見たのは。駆けて行って地べたに顔を近づけてガソリンの匂いを嗅いだのは。あれは素晴らしい匂いだった」

またある時は日産の技術面のトップの方の自宅を尋ね、彼が少年の頃に机を置いて勉強した縁側を見せていただいたり、当時彼の担任だった先生の話を聞いたりもした。組合関係の方々には拙宅においでいただき何時間も話し込んだ。

さて、ハルバースタムが再来日したのは1985年4月1日だった。2月27日付けの手紙にはこう書いてある。「Mr. Katayamaには是非また会いたい。彼に紹介していただいたカリフォルニアの日産関係の皆さんに話を聞くことができた」と書いてある。再来日してすぐに、ハルバースタムと私は国際文化会館で片山さんと昼食を共にした。ふたりの光景は、まるで旧友の再会だった。1年半のブランクなど無かったように、淡々とした会話でありながら、ハルバースタム流の質問は続いた。しかしふたりはそうした時間をとても楽しんでいた。わたしの単独取材を含めると、ハルバースタムは片山さんと少なくとも8回は会っている。この再来日は取材の総仕上げの意味合いをもっていた。ハルバースタムが前回取材した方々にふたりで再度話を聞いたり、日本に関する残る疑問点をこれでもかという程調べあげた。

片山さんとは取材後も幾度かお会いし、メールのやりとりは彼が百歳を超えてからも続いた。ここに2009年10月4日付の彼からのメールがある。ハルバースタムとの思い出を綴ったものだ。その最後にこう書いてあった。「彼の尋問は細に渡り、こんなことを聞いて如何するのかと思ったこともありました。私は人見知りの激しい男なのだが、出会って眼が合った瞬間に安心できる人だと感じとりました。彼には何でも聞いて欲しいという気持ちにさせられたのでした。ハルバースタムとは馬が合ったということでしょう」

そしてハルバースタムが片山さんについて私に語った言葉は良く覚えている。「日本にもあれだけオープンマインドで、人生を愛し車を愛する男がいたのか。彼は本当のリベラルだ」(高山の回想了)

◇

高山秀子の回想から、デイビッド・ハルバースタムが片山に面談して感じ取ったのは、彼がこれまでに会ったどの人にもない純粋さと、偏らない自由な精神だったと思われる。日産とフォードの取材を始めて大きな壁に突き当たっていたハルバースタムに、当時の状況について多大な情報を提供したのが片山だった。それ以上に彼は、片山が日本の元ビジネスマンには見られない柔軟で自由な精神に感銘を受けていたことがわかる。彼はどのようにして片山があのような人格になったのかを執拗に高山秀子に突き止めるように依頼したという。彼が高山の調査報告を見てどれほど得心したのかは分からないが、この二人の交流はハルバースタムが2007年に不慮の事故で亡くなるまで続いた。