2025年6月27日

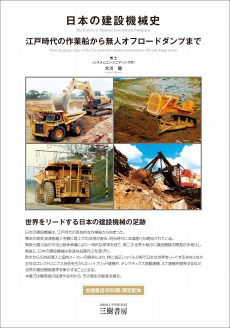

このたび弊社では、『日本の建設機械史 江戸時代の作業船から無人オフロードダンプまで』を2025年7月下旬に刊行します。

日本の建設機械(建機)は、江戸時代の原始的な作業船から始まりました。幕末の蒸気浚渫(しゅんせつ)船輸入を機に陸上での活用が進み、明治時代には国産化も開始されましたが、関東大震災後の不況と戦争準備などにより、政府が土木工事への建機使用を止めるように指導した結果、国内の建機産業は停滞を余儀なくされます。ところが、第二次世界大戦中に日本の軍部は米軍の建機の威力に驚き、建機開発を本格化させます。しかし、時はすでに遅く、また、戦時下は敵性語を使用してはいけないため「ブルドーザ」のことを陸軍では「拝土機(はいどき)」、海軍では「均土機(きんどき)」と異なる呼称を名付けたところ、開発現場に大きな混乱を招くこととなりました。

それでも戦後は、戦時中に開発された建機の技術をもとに、急速な品質向上を遂げていきます。そして欧米からの技術導入と国内メーカーの競争によって、特に油圧ショベル分野で日本は世界をリードする存在となり、近年はエレクトロニクス技術を生かしたハイブリッド建機を開発しています。驚くべきは、一世を風靡した玩具の“たまごっち”をヒントにして、移動体通信システムを利用してサービスを提供する「テレマティクス」搭載の建機を誕生させました。さらには、情報の収集・処理・発信技術に加え、通信ネットワークでデータを活用する技術「ICT」を使った建機を開発するなど、日本は世界の建設機械業界を牽引するまでに成長しています。著者の大川聰氏はコマツで建機開発に従事したのち、長年、建機の発達史を研究されています。今回の執筆にあたっては江戸時代の史料を発掘して調査を始め、近代までの日本の建機の歴史を、知られざる開発エピソードとともに綴っています。

本書により、江戸時代から現代までの多種多様の建機の成り立ちとともに、日本の建設機械はいかにして世界をリードするようになったのか、その変遷を知っていただけましたら幸いです。

三樹書房編集部

『日本の建設機械史 江戸時代の作業船から無人オフロードダンプまで』

著者:大川 聰 博士(システムエンジニアリング学)

仕様:A5判上製/184ページ

定価:3,850円(本体価格3,500円+税)

ISBN:978-4-89522-839-8

目 次

日本における建設機械の歴史を知るのに本書を上回るものはない

一般社団法人 日本陸用内燃機関協会『LEMA』編集長

日本自動車研究者 ジャーナリスト会議(RJC) 会長

飯塚昭三

第1章 江戸時代の作業船

北方領土エトロフ島の港づくり

第2章 明治維新直後の蒸気浚渫船

神奈川沖の鉄道用埋立

第3章 明治の陸おかの浚渫船

東洋のパナマ運河工事

第4章 戦前の国産建機

関東大震災復興と満州での活躍とその後の大恐慌

第5章 戦時中の建機

泥縄の開発

第6章 戦後ブルドーザの進化

ブラウン旋風の謎と湿原での大発明

第7章 米キャタピラー社の日本上陸

国産メーカーの戦略

第8章 油圧ショベルの発達

日米欧の技術競争と国産ショベルの完成

第9章 極寒シベリアへの輸出

マイナス60℃仕様の建機開発

第10章 オフロード・ダンプトラックの世界への飛躍

シベリアで鍛えられたダンプトラック

第11章 メカトロニクス化

電子化への道のり

第12章 ハイブリッド建機

CO2排出を減らす

第13章 テレマティクスの発達

たまごっちと建機泥棒

第14章 世界初の無人オフロードダンプ

「人を慮おもんばかる」建機

【弊社よりの通信販売はこちら】

https://www.mikipress.com/direct-shopping

【amazonによるご購入はこちら】

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4895228398/mikipresscom-22