日本スポーツカークラブの活動を推進しながら、片山豊の胸にあったのは自分の理想とするクルマを作りたい、という少年時代からの夢だった。藤沢駅前でみたあの軽快なクルマ(当時はブリッグスという名も分からなかった)のような、空を軽々と飛ぶような小さなクルマが理想だった。

日産に入社して同僚の富谷龍一と埠頭に飛び交うカモメを眺めながら「あんなに軽々と飛ぶようなクルマを作りたいな」と話し合ったという。戦争が終わって経済的な困難はあるものの、片山の夢を邪魔するもの、すなわち軍部とそれを中心とする政治体制は終焉を迎えていた。日産は戦後復興のためのトラック生産が主な事業で、乗用車いわんやスポーツカーの生産は次の次に追いやられていた。

◇

夢を語り合った富谷は戦時中に日産を退職し、実家の薬局に戻っていた。片山は三軒茶屋にある富谷の実家を訪ねることで、夢への実現に第一歩を踏み始めた。片山の構想を聞いた富谷は、「ああそんなことか」といったような何気ない顔で手近にあった紙にササっとスケッチを描き始めた。富谷の手がいったん動き始めるとどんどんとアイデアが湧き出るようであった。片山は大まかな設計概要を決めると詳細は彼に任せ、夢のクルマの実現に向けて本格的に動き出した。

当時ダットサンの内装は大阪に本社のある住江織物の大森工場が受注していた。織物会社とはいえ、社内には工作機械も備え、小規模な機械加工もできる工場があった。片山は住江織物の役員に軽自動車製造を提案し、何とか同意を得た。日産自動車の社員が、その下請先であるとはいえ本業と同じ自動車を新たに作らせる、というのはかつてなかったことで、片山は社内で少しは注意されたが、柳に風と受け流していた。本業とはいっても、やっとトラックの製造が始まったばかりの日産には、気の利いた乗用車を作る余裕はなかったからかもしれない。

片山はこの軽自動車がうまくゆけば日産を辞めても良いとも思っていたという。遠縁の鮎川義介が始めた日産自動車は、戦後になると国策会社の日本興業銀行が大株主となり、片山は“傍流”に押しやられていたと感じていた。住江織物は自動車事業へ乗り出すために、住江製作所という子会社を立ち上げた。先の見えない戦後の世界へ乗り出す準備を始めたのである。

◇

住江製作所で自動車をつくるためには、設計技師と工員を集めなければならないが、戦争直後の就職難がこれを容易にした。もう一人富谷の手足となって設計に携わったのが、増田忠だった。増田は戦争中に開成高校から藤原工業大学(のちの慶應義塾大学工学部)に入り、戦後すぐに卒業し片山のいる日産自動車の宣伝部員となっていたが、学生時代に肋膜炎に罹っていたために体が弱く、昭和23年(1948年)には日産を退職していた。片山はこれ幸いとばかり、増田を富谷のアシスタントとして住江製作所に送り込んだ。増田は10人兄弟の9番目で5男。曾祖父の増田嘉兵衛は横浜で手広く事業を行なった事業家で、明治維新の頃、横浜元町の区画整理を自費で行なうような篤志家でもあった。

◇

住江製作所を中心とする設計製造体制はようやく形になりつつあったが、片山の理想とする小型車の実現のためにはもうひとつ難関があった。それは国内の自動車規制で、このような小型自動車が認可される規制枠がなかったことである。片山は当時の通産省に軽自動車枠の設定を申し出、担当の川原晃技官や宮本晃雄技官と綿密な打ち合わせを続けていた。国もほぼ同時期に国民車構想を構築しつつあり、昭和24年には道路運送車両法施行規則に軽自動車の規格が規定され、試行錯誤の後に360㏄エンジンを制限とした軽自動車規格が昭和29年に設けられた。

当時この軽自動車規格に合わせた量産車は、名古屋でオートサンダルを製造する中野自動車とNJ号を製造する横浜の日本自動車工業などで、他の多くのメーカーはより手軽で需要が見込まれる軽三輪自動車を追っていた。

◇

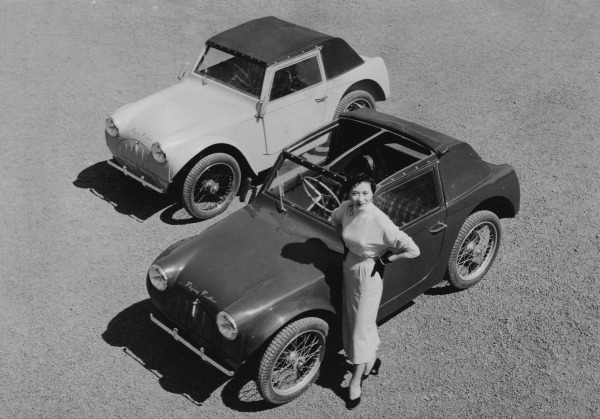

住江製作所で増田は、富谷の下で自動車づくりのイロハを学んだ。富谷は元々デザイナーであったが、既存技術にこだわらない破格の発明家でもあり、現場の工員たちは試行錯誤を重ねながら、前例のない小型車の試作を続けていた。1954年の第1回全日本自動車ショウ(のちの東京モーターショー)には生産型のモデルが登場し、フライング・フェザー(略称F/F)と命名された。片山と富谷が横浜埠頭で眺めたカモメのように、軽々と飛ぶことを祈ってつけた名前である。

F/Fは2座席のオープンシーターで、車輪はスポーク付きのオートバイのタイヤを流用、横置きばねの四輪独立懸架サスペンションを持ち、2本のパイプを前後に並べたラダーフレーム方式であったが、ブレーキは後輪にしか付いていなかった。筆者は父親とともにF/Fの試作車に何回か乗ったことがある。当時の東京の郊外の道は舗装路といっても整備が行き届かない道路ばかりで、フリクション式のショックアブソーバーではショックを吸収しきれず、走行中は何よりも前後のピッチングが激しく、波立つ海を走るボートのような印象だった。また初期の試作車はエンジンがキックスタート式で、運転席から床下を通る長いプッシュロッドを介してエンジンを起動するようになっていたが、この操作が難しく、その他の要因も重なり半日もエンジンが掛からなかったこともあった。後の生産モデルにはセルモーターが装備されたが、当時のガソリン、点火プラグ、バッテリーなどあらゆるものの信頼性が低く、F/Fに乗ること自体一種の冒険といえた。

全日本自動車ショウには昭和30年、31年と徐々に軽自動車の展示が目立つようになるが、昭和31年には住江製作所は経営不振に陥り、フライング・フェザーの生産を打ち切る。実際に売れた数は数十台とも100台ともいわれるが、正確には分かっていない。しかし生産停止から60年以上が経過した今日でも、日本の自動車博物館等に残されたF/Fの数は筆者の知る限り5台を数え、戦後の混乱時代にこのような自動車を熱い思いで買ったユーザーが実際にいたことを物語っている。しかしこのような、前例のない“スポーティーな軽自動車”は時代の要求には必ずしもマッチせず、技術的にも未熟で、時期尚早であったといわざるを得ない。

◇

富谷はこの後元日産自動車社長の山本惣治が戦後興した富士自動車に移り、空冷単気筒125㏄エンジンを搭載したフジキャビン(三輪自動車)などの企画設計に携わり、その後は当時はやりつつあったステレオオーディオの世界に没入し、各種のオーディオ機器を独自に開発した。さらにその後はメカニマルと名付けたロボット機械や、独特なデザインの時計製作などを行なった。

増田は1953年に富士精密工業(のちのプリンス自動車)に移り設計部に所属し、プリンス・ホーマーの開発、国産初の天皇御料車の設計製造を経て、日産に併合後は日産初の前輪駆動車チェリーを手がけた。

片山と富谷が戦前に構想し、戦後の混乱期に手を付けた夢のクルマの企画は技術的にも商業的にも時期尚早、未熟ではあったが、その後の軽自動車の先駆けとして果たした役割は大きかったと考えている。