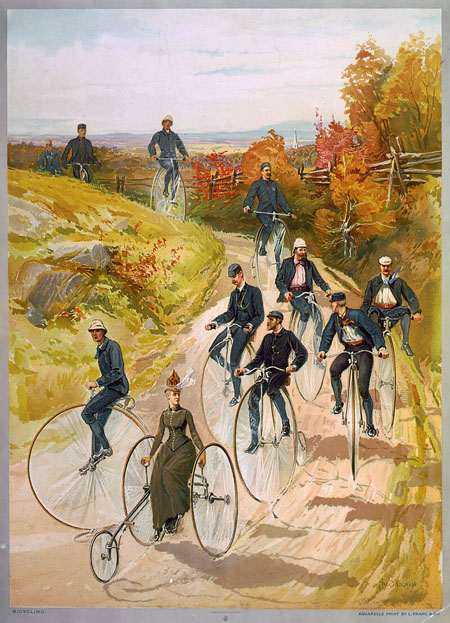

オペルの創業は古く1862年「アダム・オペル」がリュッセルハイムで「ミシン」や「自転車」を製造したのがスタートだった。当時の自転車は前輪が巨大な「ペニー・ファージング」と呼ばれる危険な乗り物で実用的ではなかったが、「オペルの自転車」は現代の自転車に通じる前後同径の安全性の高い実用的な乗り物で、しかも当時珍しい空気入りゴムタイヤ付きで乗り心地も良く大ヒットした。

.jpg)

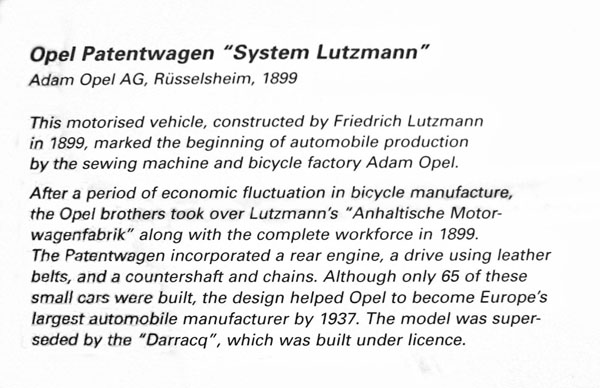

(写真00-1a~d)1899 Opel Patentwagen System Lutzmann (2008-01 ドイツ博物館/ミュンヘン)

自動車の製造を始めたのは創業者の死後で、跡を継いだ5人の息子達によって1898年「ルッツマン」のライセンスによる1号車が誕生した。

(参考00-2a)1889 Opel 4ps System Lutzmann

「ルッツマン」は元々馬車製造業者で、馬車の後ろに単気筒4馬力のエンジンを取り付けただけのもので、選ぶ対象を誤った失敗作だった。

(参考02-1ab)1902 Opel 8ps Darracq

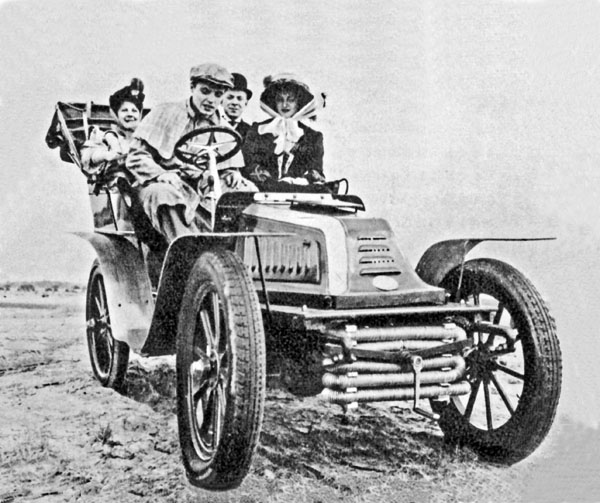

次に目を付けたのが当時世界で一流とされていたフランスの「ダラック」で、同社の8馬力車を「オペル・ダラック」の名で生産を始め大成功した。

(参考02-2a)1902 Opel 10/12ps Tonneau

「オペル・ダラック」の成功で自動車メーカーとしての地位を固めた「オペル」は、1902年独自の設計による最初の自動車を誕生させた。水冷2気筒 最高速度は50km/h程度だった。

(参考08-1a)1908 Opel 10/18ps Doppel Pharton

「ドッペル・フェートン」とは座席が2列ある幌型の事で、4気筒18hpの大型車だ。運転席にはドアが無い。既に現代に通じるレイアウトとなっているが、ヘッドライトはまだアセチレン灯だった。

(参考09-1ab)1909 Opel 4/8ps Doctorwagen

「ドクトル・ワーゲン」は名前の通り医者の往診用に多用されたところから付けられた愛称だ。2シーターの小型「ロードスター」で、最高速度は55km/hだった。フロントガラスが見当らないが、幌をあげたときはどうするのだろう。

(参考20-1a)1920 Opel 8/25ps Torpade

一見「ベンツ」かと見えるV型のラジエターを持っているこの車は、当時流行だった上に向かって開いたチューリップ型と呼ばれたボディを持っている。両サイドにステップがあるため、室内は意外と狭く、「シフトレバー」や「ハンドブレーキ」はボディの外についている。この年代のオペルは「右ハンドル」だった。

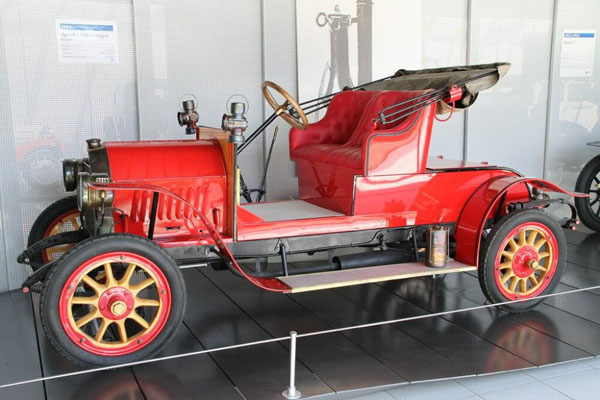

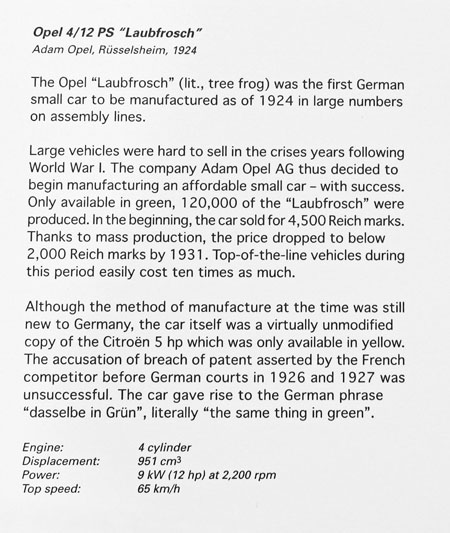

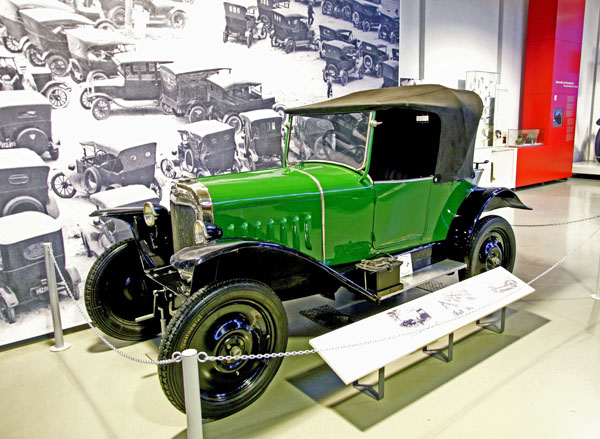

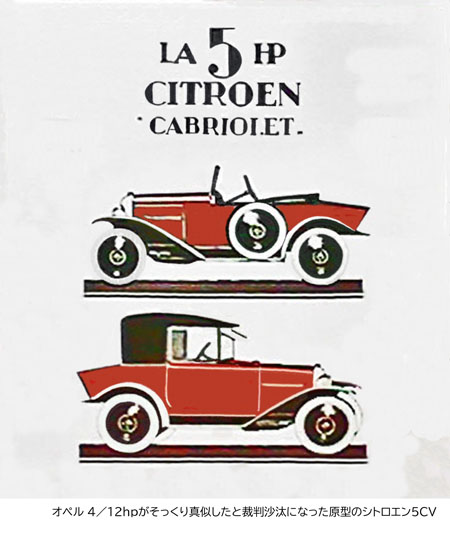

(写真24-1a~e)1924 Opel 4/12ps Laubfrosch (2008-01 ドイツ博物館/ミュンヘン)

「4/12 hp」は「ラウブフロッシュ」(雨蛙)と言う愛称が付いていた。可愛い見た目から納得出来る名前だ。しかしこの車の後ろ姿は、古い車に詳しい人なら「オペル」より「シトロエン」?と言いたくなる。元々傑出したエンジニアを持たないオペルは、スタート時点から他社製品に依存して来た体質だから、この車も「シトロエン5CV」を大いに参考にしたのだろう。その結果シトロエンから告訴される羽目となった。とはいえ、新しいシステムで量産に成功し、この年1年で4571台生産され、最終価格は3,600マルクまで下がりドイツにおける国民車の先駆けとなった。エンジンは水冷直列4気筒951cc 12psだった。

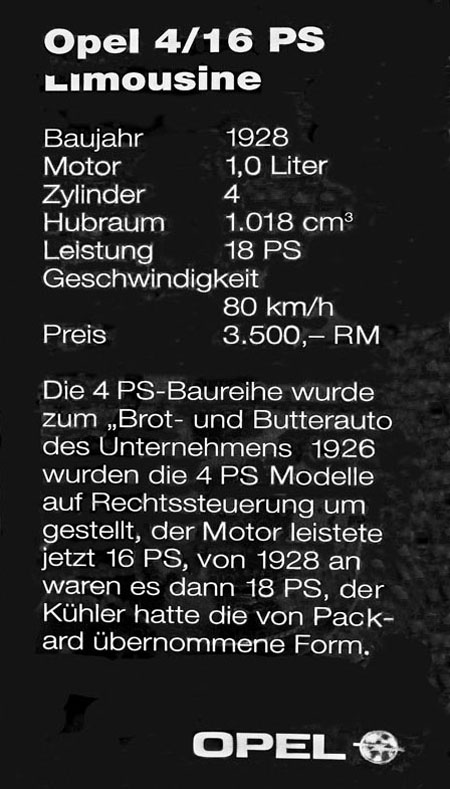

(写真28-1a~d)1928 Opel 4/16ps Limousine (2008-01 ドイツ博物館/ミュンヘン)

裁判の結果、ホイールベースを延ばしエンジンをボアアップした第2世代の「雨蛙」が「4/14ps」として誕生した。写真の車はその発展型で、排気量は1018ccと変わらず4シーターで当時は高級グレードの箱型ボディー仕様も登場した。

(写真28-2a~e) 1928 Opel RAK 2 Rokete (2008-01 ドイツ博物館/ミュンヘン)

.jpg)

1920年代の車とは思えない斬新なアイデアが見られる。空気と言う抵抗物を明確に意識した「流線形のボディ」、飛行機の翼からヒントを得た「ダウンフォ-ス・ウイング」は40年後に登場するアイデアだ。推進力を火薬の爆発による「ロケット」の発想は「オペル」のアイデアではない。オーストリアの「マックス・ヴァリエ」という「天文」に興味を持ち、「航空機」や「ロケット」にも係わりのある人物からの依頼によるものだった。彼の構想は4段階の開発計画で、テストベッドの実験から始まり、ロケット推進車輛と航空機に進み、最終的には宇宙飛行を可能にする事だった。車載ロケットを実現するためオペルに協力を求め、実現したのが一連のこのシリーズだ。1928年3月1回目の試走が行われたがこの時の車体は従来のレーシングカーにロケットを付けただけのもので、8秒で時速62マイルの結果を残した。「RAK-2」のトライは5月23日ベルリン郊外アヴスリングで行われ、時速148マイル(238km/h)を記録した。後年ドイツはロケットの先進国として大発展を遂げ、1938年には世界初のロケット戦闘機「Me163」(日本では「秋水」).や1944年「V2号」ロケット爆弾などで実用化している。

・展示車両は1968年再現されたレプリカだ。

(写真32-1abc)1932 Opel 1.2litre Limousine (2008-02 ドイツ博物館/ミュンヘン)

1929年「オペル」はアメリカの「GM」グループの傘下に入った。「GM」の場合は吸収合併で「GM化」するのではなく、従来の個性をそのまま継続、車名も変えなかったが、資金援助、技術導入、販売網の利用などメリットは大きかった。「オペル」の伝統はあくまでも実用性に徹したファミリーカーを低価格で大衆に提供する事だったから、特に高性能や斬新な技術を売りにすることはなく、丈夫で使いやすく低価格がモットーだった。

(写真32-2abc)1932 Opel 1.8Litre 2dr Cabriolet (1961年 港区・一の橋付近)

戦前から日本にあり戦災にも合わず生き残った車がこれだ。名古屋の藤井氏が所有する車で、1958年JMC主催のアルペン・ラリーに出場し4日間1000キロを走破し話題となった。写真はその後、都内で撮影したものだが、新車同様の素晴らしいコンディションだった。唯残念なのは「ランドウ・ジョイント」が左右逆に付いていることだ。本来は写真「左下」部分が反対側の「右上」に付くのが正しいのだが、どこかの幌内張り屋の親父が感違えしていたらしく、レストア後反対に付けられた車を何台も見ている。

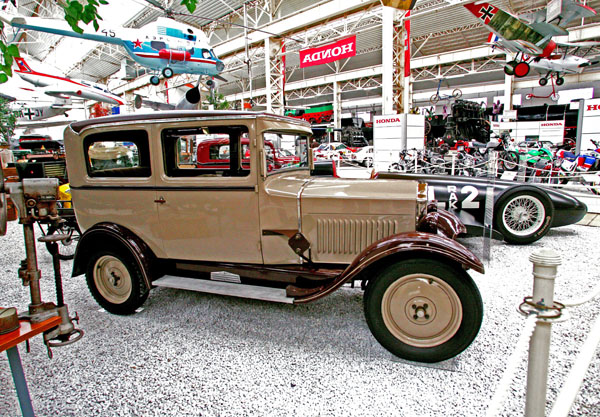

(写真38-1a~d)1938 Opel Super 6 (2008-01 シュパイヤー科学技術館/ドイツ)

(写真38-2a~d)1938 Opel Super 6 (2008-01 シュパイヤー科学技術館/ドイツ)

1934年「6気筒」の「”6” 2リッター」(1932cc)が誕生し、その後継車が1937年の「スーパー6」(2473cc)だ。中型車として次世代「カピタン」にバトンタッチする。

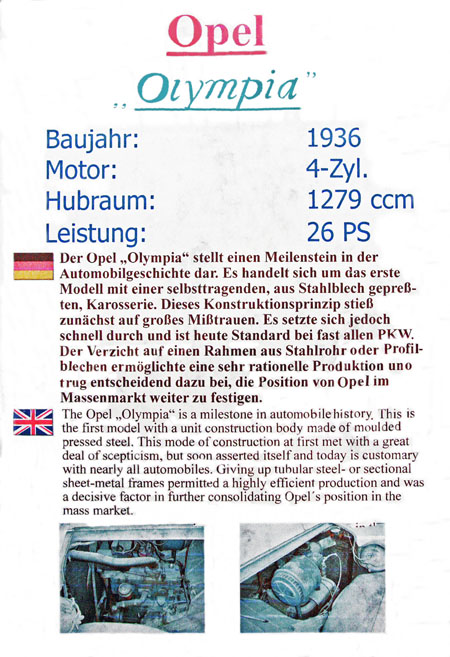

<オリンピア/レコルト>

(写真136-1abc)1936 Opel Olympia (2008-01 シュパイヤー科学技術館/ドイツ)

1935年誕生した「オリンピア」は、戦後まで続くオペルの小型車を代表するネーミングだった。名前の由来は翌年開催される「ベルリン・オリンピック」に因んだものだ。戦前で最も充実した大会と言われ「ナチス」が国威発揚に利用したお陰でもあるが、皮肉なことにこの大会で最も話題になったのは「100米」「200米」「走り幅跳」「4×100米リレー」で4つの金メダルを獲った「ジェシー・オーエンス」(USA)だった。

(写真138-1ab)1938 Opel Olympia (1958年 羽田空港)

.jpg)

4ドアのこの車はグリルが戦後風に改造されているが、戦後の「オリンピア」は全て2ドアで、4ドアが登場したのは1958年からなので戦前型と判定した。参考に改造前のオリジナルを添付した。

(写真150-1abc)1950 Opel Olympia Cabrio Limousine (1962-03 渋谷駅付近)

096-18-1950-52-Opel-Olympia-Cabrio-Limousine.jpg)

(写真150-2ab)1950 Opel Olympia 2dr Limousine (1962-03 渋谷駅付近)

戦後の「オリンピア」は1947年から復活したが、戦前型(1938-40)のままで2ドアだった。写真の1950年型は第2世代でグリルがモダン化された。場所は渋谷駅から道玄坂へ向かう坂道で、首都高速3号線のため買収された空き地が絶好の駐車場になっていた。

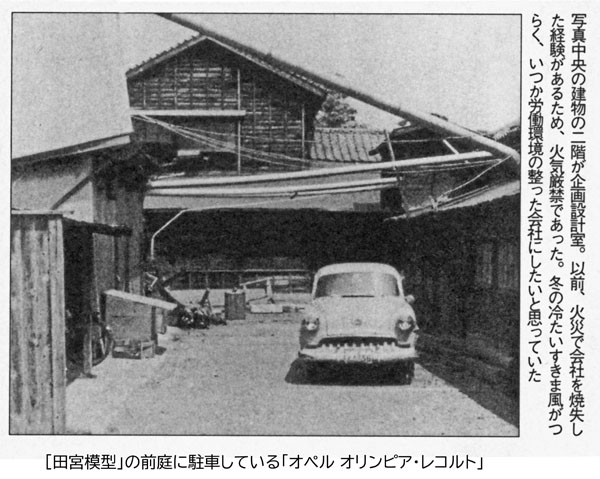

(写真153-1a~d)1953 Opel Olympia Record (1957年静岡市内)

「オペル」は「GM」傘下の会社だからアメリカ車並みに頻繁にモデルチェンジが行われた。1953年には本格的な戦後型として「モノコック」で、「フルワイズ」のボディを持ったニューモデルが「オリンピア・レコルト」の名で登場した。側面は「シボレー」にそっくりだし、グリルは話題の「ビュイック」のモチーフだ。この時期静岡には少なくとも2台の「オリンピア・レコルト」が存在しており、1台は「タミヤ模型」で後年企画部長となった長倉氏のものではないかと思われる。「田宮模型の仕事」という本の45頁にオペルの写真があったので、社長の田宮俊作氏(高校の同級生)に僕の撮った写真を見せた。しかしオペルがあったことは確かだがどちらかは確認できなかった。

(写真156-1a)1956 Opel Olympia Record 2dr Limousine ( (1960-01 丸の内)

(写真156-1b)1956 Opel Olympia Record 2dr Limousine (1958年羽田空港)

この年はグリルの変化のみのマイナー・チェンジだったが、エンジンは1488ccのまま40psから45psにアップし最高速度は120km/hだった。「レコルト」のネーミングは、ベルリン・オリンピック100mでジェシー・オーエンスが世界記録(10秒2)を出したこと、オペルの500万台目の車が「オリンピア」だった事などがが重なっている。

(写真158-1a)1958 Opel Olympia Record Opel Caravan (1959年羽田空港)

グリルのイメージは変わらないがボディは一新され、リアフェンダーは消え、フロントグラスは視界の良い「パノラミック・ウインドー」に変わった。この年から戦後初めて「4ドア」が追加された。

(写真161-1ab)1961 Opel Record 1700 2dr Limousine Coupe (1961-03 虎ノ門)

現代風のスタイルに変身し、この年からは「オリンピア」の名が消え「レコルト」のみが車名となった。写真の車はこの年から新たに登場した2+2のクーペだ。この場所は虎ノ門病院の前で、病院の裏がアメリカ大使館なのでこの車のような「外」ナンバーの最新モデルがいつも駐車していた。

(写真163-1a)1963 Opel Record 1700 4dr Limousine (1965年エムパイヤー・モータース/虎ノ門)

(写真163-2abc)1963 Opel Record 1700 Coupe (1966-04 表参道)

1960年からは従来の1488ccに加えて、廉価版1205cc、高性能版1680ccの3種のエンジンが用意された。表参道の車の後方に見える 集合住宅は1927年建築された日本初の鉄筋コンクリート造の「同潤会 青山アパート」で、現在は「表参道ヒルズ」となったが東端に「同潤館」として原型の一部を見る事が出来る。

(写真166-1a)1966 Opel Record 4dr Limousine (1966-04 神宮前)

アメリカナイズされ、60年代には個性の乏しい平凡なスタイルとなってしなった。

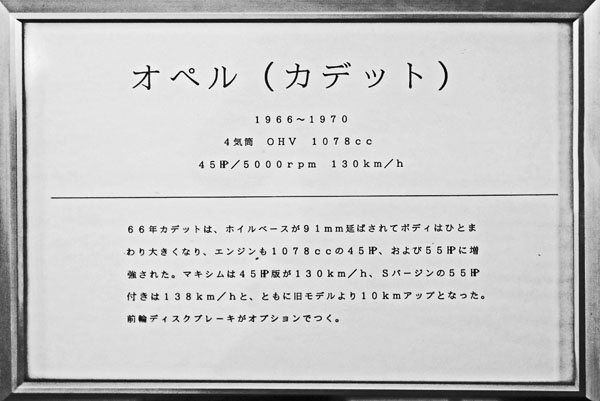

< P4/カデット >

(参考237-0a)1937 Opel P4 Limousine

「オペル」の小型車で1,450マルクと言う価格の安さからベストセラーとなった。次世代の小型車は「カデット」に引き継がれた。

(参考237-1a)1937 Opel Kadett 2dr Limousine(初代)

-1.jpg)

「カデット」はオペルの小型車で「VW」の対抗馬として1936年登場した。しかしナチ政権下でのアメリカ系「オペル」は不利の立場にあり、それは資材の割り当てにも影響していた。第二次世界大戦が始まった1940年、オペルはドイツ政府に接収され、「GM」は「オペル」の権利を放棄させられた。以後軍用車の生産を命じられ「カデット」の生産は中止された。余談だが、この時保管された図面や生産設備は、敗戦後ソ連に持ち去れ、その後そっくりさんが「モスクビッチ400/420」として生産され続けた。

(写真263-1abc)1963 Opel Kadett L 2dr Limousine (1965 虎ノ門)

「オペル」は小型車分野では「安価」「堅牢」を売りに多くのシェアを占めてきた。戦後なぜ「カデット」が復活しなかったかと言えば、「資料」「設備」をそっくりソ連に持ち去られてしまったからだが、それ以上に「VW」の存在は脅威で、「価格」「性能」で対抗できる車を造る必要があったからだ。1948年からは「GM」が経営権を回復しており、5年にわたる「ニュー・カデット」の開発にも大きく関わっている。1962年8月モダンな装いで22年ぶりに復活したが、内容は伝統に従って極めてオーソドックスで信頼性の高いものだった。エンジンは水冷 直列4気筒993cc 40hp、最高速度は120km/hで、価格は一番安い「VW」の4,200マルクに対して「カデット」は5,075マルクだった。

(写真264-1ab)1964 Opel Kadett Coupe (1965-11 後楽園スポーツカー・ショー)

ボディは色々なバリエーションが造られ、写真の「クーペ」(4人乗り)の他「2ドア/4ドア・リムジン」「キャラバン」(ワゴン)があった。

(写真264-2ab)1963 Opel Kadett Italsuisse Spider by Frua (2001-05 ミッレ・ミリア/ブレシア)

ミッレミリアで、ブレシアの大聖堂がある「ドーモ広場」で撮影したこの車は、カタログにはない「スパイダー」で、「カロッセリア・フルア」によるスペシャル・モデルだ。

(写真265-1ab)1965 Opel Kadett Super Coupe (1967-05 日本グランプリ/富士スピードウェイ)

第二世代の「カデット・クーペ」だが、サイド・ウインドの形状は初代の方が好きだ。

(写真266-1abc)1966 Opel Kadett 2dr Limousine (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

グリルは1965年型と変わらない。平凡が売りだから、どこと言って特徴が無いのが持ち味だが、発売当初の「サニー」を思い出した。

(写真269-1ab)1969 Opel Kadett Rallye Coupe (1958-11 東京オートショー/晴海)

横に一本太いラインが入ったグリルは1965年から変わらず、「カデット」の顔として定着したようだ。

< カピタン >

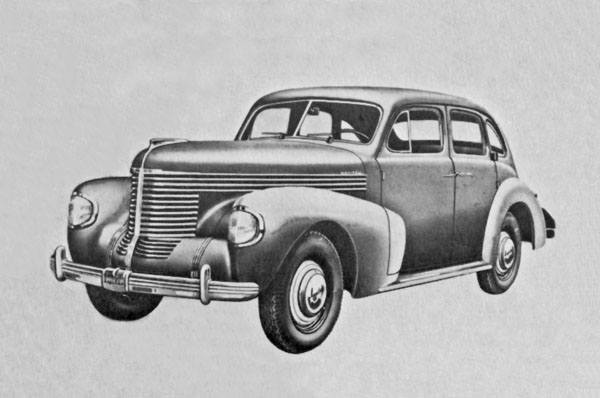

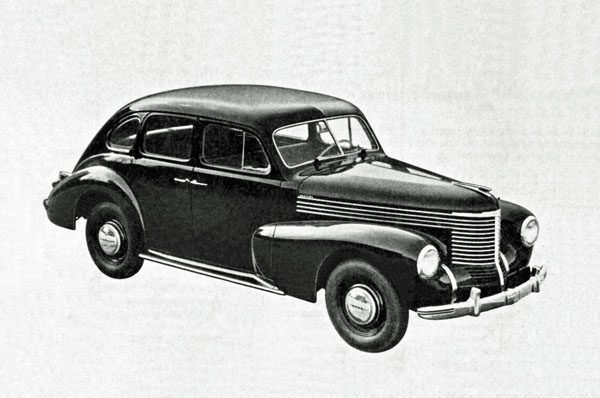

(参考338-1a)1938 Opel Kapitan 4dr Limousine

1930年代後期のオペルのラインアップは「アドミラル」「カピタン」「オリンピア」「カデット」の4モデルだった。「カピタン」は中級クラスで、エンジンは6気筒OHV 2473cc 55ps/3600rpmだった。1940年「オペル」がナチ支配下の政府に接収され軍需工場になって、「カピタン」は製造中止となった。

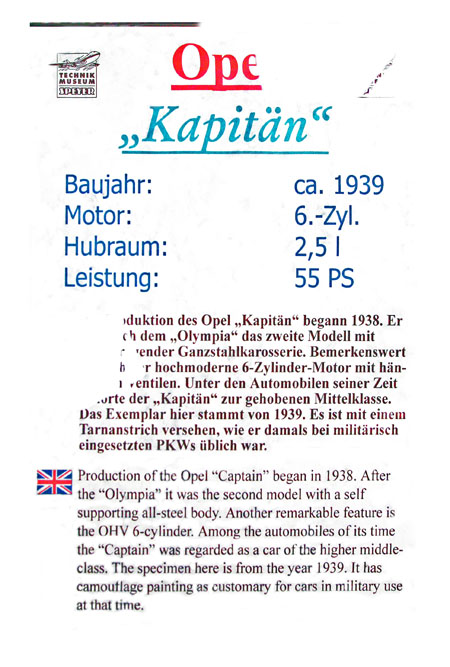

(写真339-2abc)1939 Opel Capitan (Military仕様) (2008-01ジンスハイム科学技術館/ドイツ)

.jpg)

「カピタン」は中型車として1938年登場し、戦後まで長く続いたオペルを代表する車種だ。第2次世界大戦が既に始まっており、軍用車として迷彩塗装が施されている。

(参考348-1a)1948 Opel Kapitan 4dr Limousine

戦後復活した「カピタン」は、「カデット」と違って「図面」も「設備」もソ連に持って行かれなかったから、いち早く戦前中止した時のままの姿で復活した。外見だけでは1938年型と見分けは付かない。

(写真351-1ab)1953 Opel Kapitan 4dr Limousine (1958年 静岡市内)

この車は「た」ナンバーなので撮影場所から静岡県庁の車と推定される。県庁の関係者に車好きが居たのか色々な車が集まっていた。「キャディラック」「ビュイック」「ポンティアック」「シボレー」「リンカーン」「マーキュリー」「フォード」「クライスラー」「デソート」「ダッジ」「プリマス」「ナシュ」「ハドソン」「スチュードベーカー」「カイザー」「ウイリス・ステーションセダン」とフル・ラインアップで、主要ブランドで無いのは「パッカードと「オールズモビル」だけだ。

(写真354-1ab)1954 Opel Kapitan 4dr Limousine (1959年 静岡市内)

敗戦国の日本は、当時外貨(1ドル=360円)を自由に使える状態ではなかった。しかし1953-54年は特別の事情があったのかヨーロッパ車も含め、外車がどっと輸入された。後年街角で捉えた車にこの年代の車が多かったのはこの時入って来たものだろう。写真の車は社旗から読売新聞社のものと思われるが、東京ナンバーの車を静岡で撮影したもので、静岡支所に貸与されていたのか、偶々立ち寄っただけなのかは不明。報道関係は優先的に扱われたようで、「NHK静岡支局」にも「ウーズレー4/44」があった。

(写真355-1a)1957 Opel Kapitan 4dr Limousine (1958年 静岡市内)

静岡市内で撮影したデーラー用の仮ナンバーを付けた写真の車は、輸入されたばかりの新車をこれから納入するところだろうか。静岡市は車好きの金持ちが多かったのか、地方都市としては外車に出会う機会がとても多かった。オート3輪はまだバリバリの現役だ。

(写真355-2ab)1955 Opel Kapitan 4dr Limousine (1958年 羽田空港)

(写真358-1ab)1958 Opel Kapitan 4dr Limousine (1959年 羽田空港)

(写真358-2ab)1958 Opel Kapitan 4dr Limousine (1959年 新橋付近)

これらの車はすべて「あ」ナンバーである。1955年「道路運送車輛法」が改正され、ナンバープレートの様式が変わり「都道府県」「車種(1~9)」「所有者(事業用/官公署用/自家用)を表すひらがな表示」「4桁の車輛ナンバー」が2段で表示されることになった。事業用の平仮名は「あいうえお、かきくけこ」が割り振られ、プレートの色は「橙黄地に黒文字」と決まった。当時の大手タクシー会社は「大日本帝国」と言われる「大和自動車」「日本交通」「帝都自動車」「国際自動車」でこれらの会社の「ハイヤー部門」では中型のオペルは多く採用されていた。

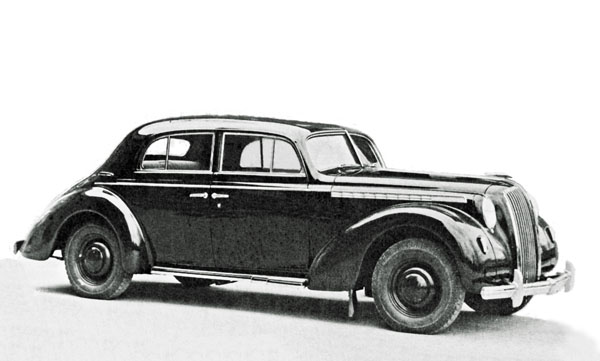

(参考438-1a)1938 Opel Admiral 4dr Limousine

(写真439-1ab)1939 Opel Admiral AD38 Cabriolet (2008-01 ジンスハイム科学技術館/ドイツ)

「アドミラル」(提督)は「カデット」(士官候補生)、「カピタン」(艦長)と海軍に因んだネーミングが用いられたオペルの最上位のグレードにある車だ。大衆車が主力のオペルの中では異色の存在で多分数は少なかったのだろう、戦後も街中では一度も出逢わなかった。

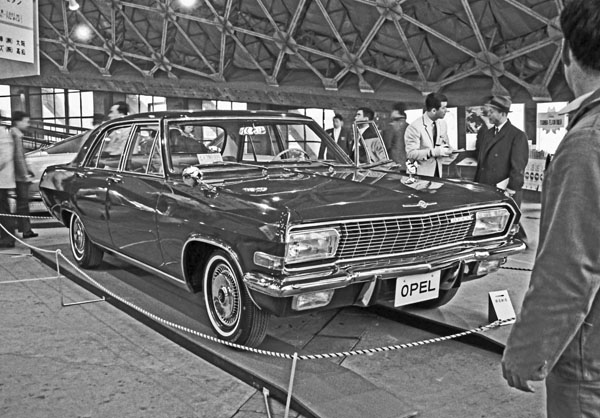

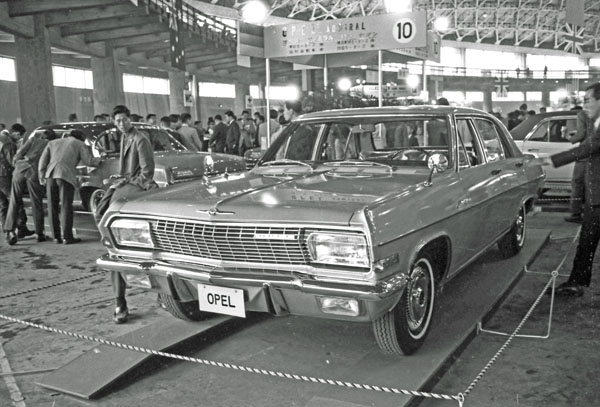

(写真468-1ab)1968 Opel Admiral 2800 4dr Limousine (1967-11 東京オートショー/晴海)

(写真469-1a)1969 Opel Admiral 4dr Limousine (1968-11 東京オートショー/晴海)

(写真470-1ab)1970 Opel Admiral 4dr Limousine (1969-11 東京オートショー/晴海)

戦後も高級車「アドミラル」は自動車ショーで見ただけで街中では一度も出逢う機会はなかった。

(写真470-2ab)1970 Opel Diplomat 4dr Limousine )1969-11 東京オートショー/晴海)

1964年「アドミラル(提督)」を上回る「ディプロマット(外交官)」と言う最上クラスのグレードが設定された。と言っても「カピタン」「アドミラル」「ディプロマット」は共通のボディで、V8 4638ccエンジンは3車共通だから、その差は内外の装備による格差のみで、スタンダードとデラックス程度の感じだ。

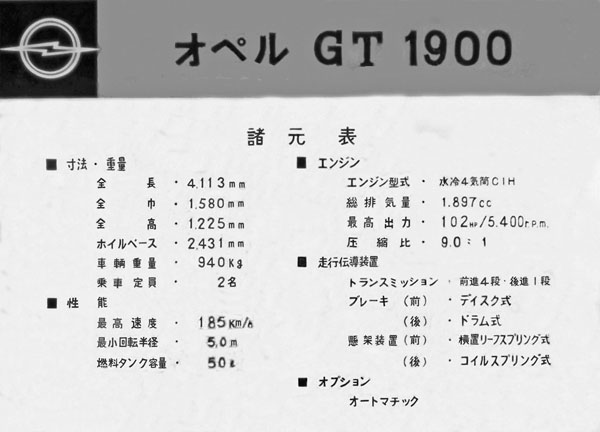

< GT 1900 >

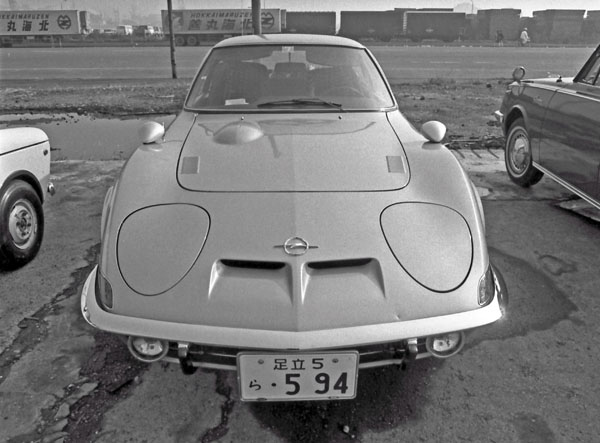

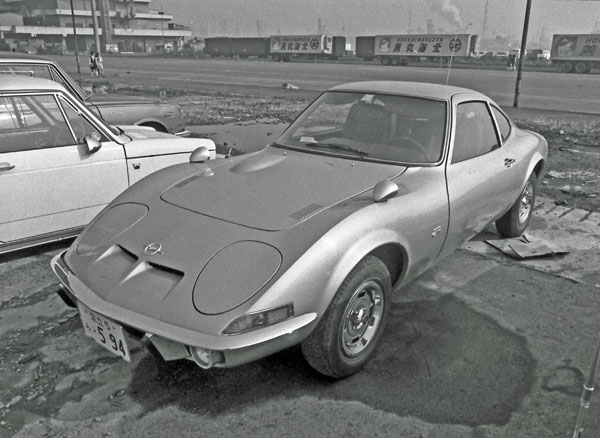

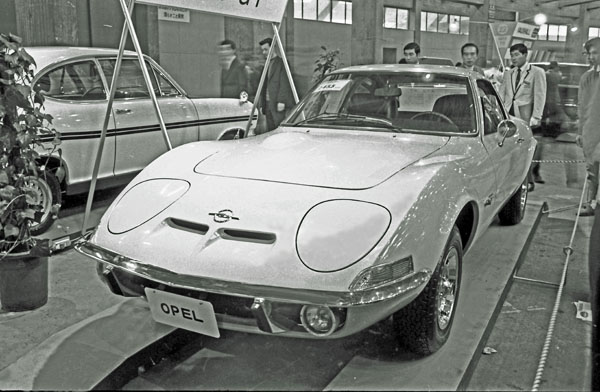

(写真569-1ab)1969 Opel GT 1900 Coupe (1969年 日本橋/白木屋百貨店)

「白木屋百貨店」と言ってもご存じない方が大部分だろうが、この車は白木屋百貨店で売られていた。中央通りと永代通りが交差する日本橋1丁目の交差点に白木屋はあった。江戸時代創業で、三越、大丸と並ぶ江戸の3大呉服店の一つで、日本の百貨店の草分けでもあった。1967年(昭42)東急百貨店と合併し「東急百貨店・日本橋店」となったから、これなら記憶にある方は多いかもしれない。1999年(平11)閉店し、跡地は「コレド日本橋」となって現在に至っている。1932年(昭7)12月4階の玩具売場から出火し日本初の高層建築火災となったが、この火事をきっかけに日本女性の服装史に大きな変化をもたらした影のエピソードがある。当時の服装は着物で、上から飛び降りると裾がまくれあっがて下半身が丸出しになってしまうのを恐れて命を落とした人があったとか。それ以後女性が下着をつける習慣が普及したと言われている。

(写真569-1cde)1969 Opel GT 1900 Coupe (2009-11 トヨタクラシックカーフェスティバル/神宮)

イベントで撮影した「習志野」ナンバーのオーナーの方とは後年お知り合いになり、賀状交換するまでお付き合いをさせて頂いていたが、ある時「この車は白木屋で買ったよ」と言われてびっくりした。まさに百貨店に展示されていたあの車がこの車だったのだ。ご本人の希望で展示中の写真を後日差し上げた。

(写真569-2a~d)1969 Opel GT 1900 Coupe (1969-11 東京オートショー駐車場/晴海)

(写真570-1a)1970 Opel GT 1900 Coupe (1969-11 東京オートショー/晴海)

東邦モータースを通じてかなりの数が日本に輸入されたようだが、価格は235万円と高価で、トヨタ2000GTの238万円と変わらなかった。「カローラ」なら6台買えた。

(写真572-a~d)1972 Opel GT/J (2008-01 ドイツ博物館/ミュンヘン)

本場ドイツの博物館にも当時の若者のあこがれだったスポーツカーとして「オペルGT/ J」が展示されていた。ドイツでは「1900」は付いていなかったが、廉価版「GT 1100」が1970年製造中止となっていたので、区別する必要が無くなったからだろうか。「J」が何を意味するのかは不明だ。

<コモドーレ/マンタ>

(写真688-1a)1968 Opel Commdore 4dr Limousine (1967-11 東京オートショー/晴海)

(写真669-1ab)1969 Opel Commodore 4dr Limousine (1978-01 TACSミーティング/東京プリンスホテル)

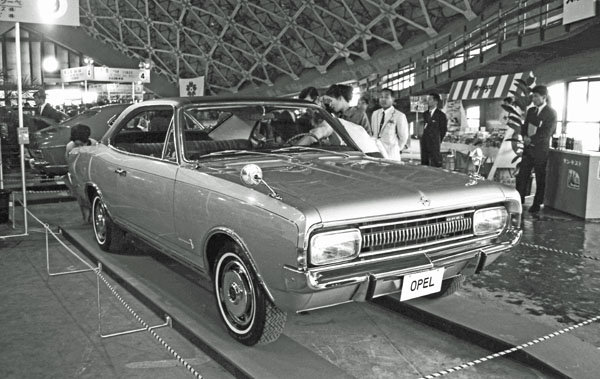

(写真669-2a)1969 Opel Commodore 2dr Coupe (1968-11 東京オートショー/晴海)

(写真670-1a)1970 Opel Commodore 2dr Coupe (1969-11 東京オートショー/晴海)

「コモドーレ」は「レコルト」の上級モデル6気筒版だ。全体では1967年から82年まで造られたが、写真の車たちは1967~71年の初期型「コモドーレA」だ.

(写真770-1abc)1970 Opel Manta 2dr Coupe (1973-02 四谷3丁目)

当時大ヒットしていた「フォード・カプリ」の対抗馬として「カデット」ベースで造られた「クーペ」専用車だ。この車のデザインには当時オペルに在籍していた「児玉英雄」氏も関わっていた。エンジンは4気筒SOHC 1196ccからDOHC 2410cc迄各種取り揃えられていた。撮影場所は新宿から四谷へ向かう「新宿通り」の四谷3丁目付近で、道路拡幅工事の真最中だ。

― 次回はパッカードの予定です ―