- <オオタ> (1912~

「日産自動車」は世界戦略の妨げになるとして有名になり過ぎた「ダットサン」の銘柄の使用を中止してしまったが、戦前から続く小型乗用車の代名詞として、今でも多くの人に記憶されている。1930年代、そのダットサンと並んで、唯一量産された小型乗用車が「オオタ」で、数こそ少なかったがスタイリッシュでそのクオリティはダットサンをしのぐほどだったが、現代では殆ど知られていない。現存する数が少なくイベント等にも殆ど顔を見せないせいもあるし、既に会社が存在しないから無理もない。

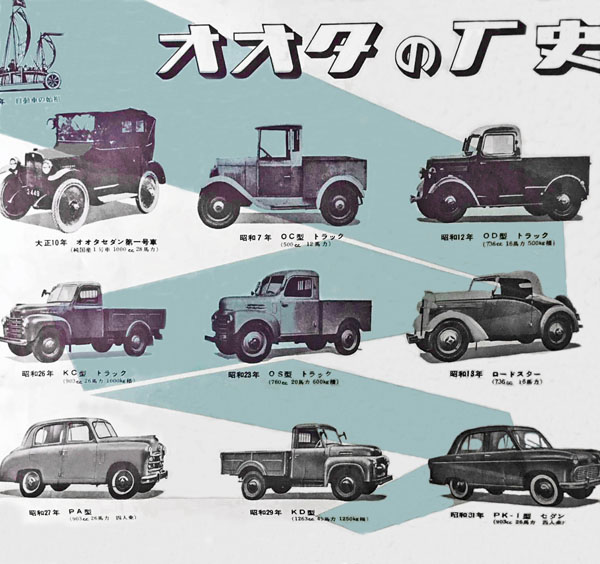

(参考00-1)オオタの歴史 (1921~56)

・創立者「太田祐雄」(1886-1956)は茨城県の出身で、21歳から3年間は芝浦製作所で工作技術を学び、1910年からは伊賀男爵の「飛行機開発」に参加するも失敗続きでプロジェクトは中止となる。1912年6月独立して巣鴨郊外に「太田工場」を設立、ここから「オオタ自動車」の歴史がスタートする。1917年神田・柳原河岸に移転し、エンジン修理を本業としながら小型自動車の試作に取りかかる。

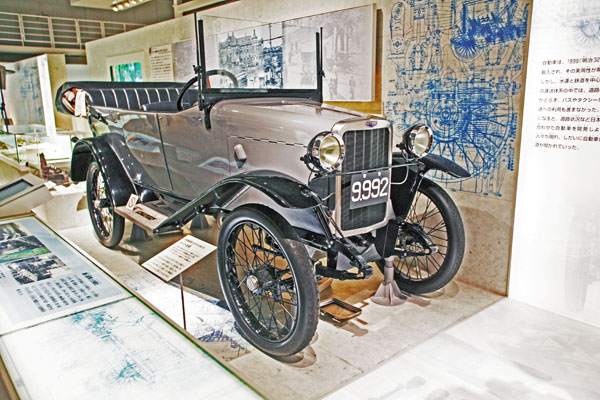

(参考21-1a)1921 Ohta OS Cabriolet 直列4気筒 水冷OHV 965cc 9hp

1919年ボディの無い1号車が完成し、ベア・シャシーに座席を取り付けただけで東京~日光間を往復した。その後ボディ製作資金の調達が出来て「カブリオレ」の架装が終わったのは1921年(22年説も有り)となった。「OS」号の市販を目指し1923年「国光自動車」が設立されたが、同年9月の関東大震災で工場施設が焼失し計画は実現できなかった。結局「OS」号は1台のみで終わったが、祐雄の自家用として1933年までに約10万キロ走破した。

・「国光自動車」の計画が消え、震災後は従来の「太田工場」でエンジンの修理を続けていたが、1930年神田・岩本町に工場を移転する。この年「内務省自動車取締規則」が改正され、「無免許運転許可車」の排気量上限が500cc迄引き上げられ、それに合わせて国産の小型自動車の開発が始まった。これを予測して開発されていたエンジンが「N-5」型(直列2気筒 水冷 SV 484cc 5hp)で、1931年このエンジンを搭載した「小型トラック」を試作し本格的に自動車開発を始めたが、まだ完成車を販売できる体制では無かった。

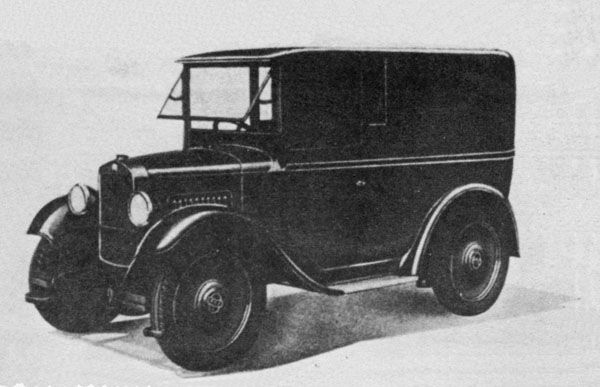

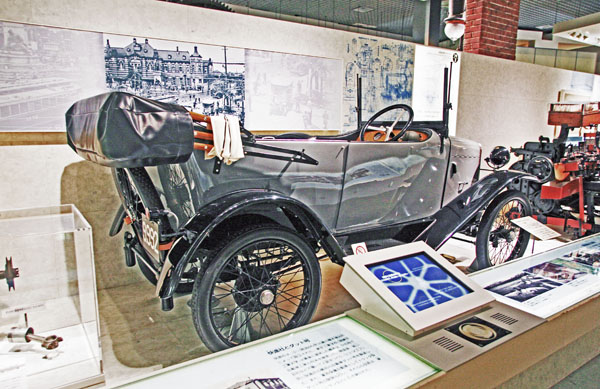

(参考32-1a)1932 Ohta OS Truck (500cc)

・1933年8月再び「法規」の改正が行われ排気量の上限が750cc迄引き上げられた。「祐雄」はいずれ上限の引き上げがある事を予測し1932年には748ccの「N-7型」と、897ccの「N-9型」の2種のエンジンを完成させ、新規格が「750cc」でも「900cc」でも対応できる体制をとっていたが、750ccと決まると「N-7型」を736ccに縮小して市販車の製作に取り掛かり、1933年中にトラック、バンの市販を始めた。ほかに4人乗りの「2ドア・セダン」「フェートン」、2人乗り「ロードスター」が用意されたとあるが、当時従業員15名程度の町工場でどの程度対応できたかは不明。因みに1933年から35年までの総生産台数は160台弱と言われる。

(参考33-01)1933 Ohota OS Van (750cc)

・1934年、常に資金難の「オオタ」に救世主が現れた。自動車産業への進出を目論んでいた「三井財閥」の目に留まり、ダットサンとの比較検証の結果「三井物産」が「オオタ」に出資することに決まった。同時に「オオタ」の「販売代理店」も引き受けることになった。しかし、喜んだのも束の間で、1935年4月には三井の手で資本金100万円の「高速機関工業」が設立されると「太田工場」は業務が引き継がれ消滅した。

(写真35-1a~d)1935 Ohta 2dr Sedan (1986-01 TACSミーティング/明治公園)

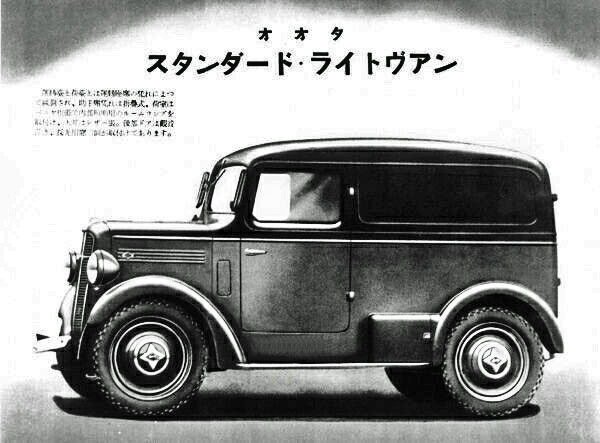

・「高速機関工業」は1936年4月品川に最新の工作機械を備えた近代的な新工場を設立、従業員も一挙に250人に増え、年間3000台の生産能力を持った。この時期からはトラックの設計は「津田和男」、乗用車は祐雄の長男「祐一」が担当した。乗用車は1936~40年が「祐一」が設計し、オオタの代表作と言われる傑作車の時代だった。

(参考36-1ab)1936 Ohta 乗用車カタログ

「太田祐一」がデザインした数々の傑作車。

(参考36-2a)1936 Ohota Standard Light Van

(参考36-3ab)1936 Ohota OC Phaeton

(参考36-4)1936 Ohota OD Sedan

・1936年「自動車製造事業法」と言う法律が制定された。これは軍用に転用可能な中型・大型トラックの生産可能な自動車メーカーを優遇するための法律だったが、この恩恵を受けられたのは「日産」、「豊田自動織機製作所」(現・トヨタ自動車)、「東京自動車工業」(現・いすゞ自動車)の3社のみで、小型車メーカーの「高速機関工業」(オオタ)は対象外だった。1937年7月には「日中戦争」が始まり、9月には軍需生産の体制作りのため「高速機関工業」は「三井物産」から「立川飛行機」に移譲されたが、軍需に関係ない小型車に対しては資材割り当てが制限され、生産台数は急激に減少した。乗用車は1938年の216台、貨物車は1937年の809台がピークで、乗用車は1940年、貨物車は1942年で生産は終了した。以後は「立川飛行機」の下請けとして航空機部品の製造を続け1945年の終戦を迎えた。

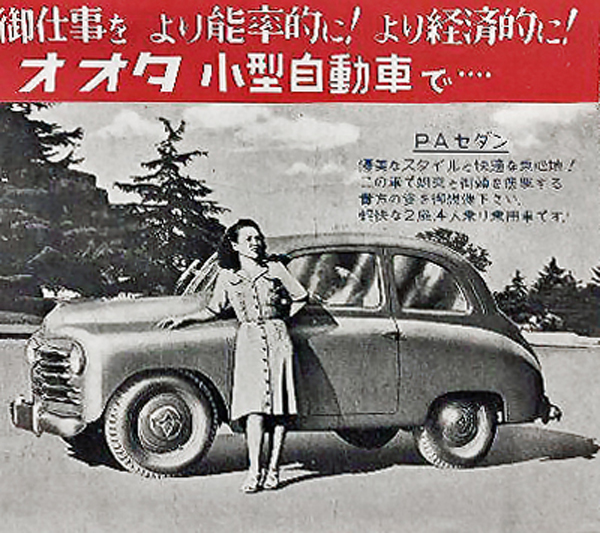

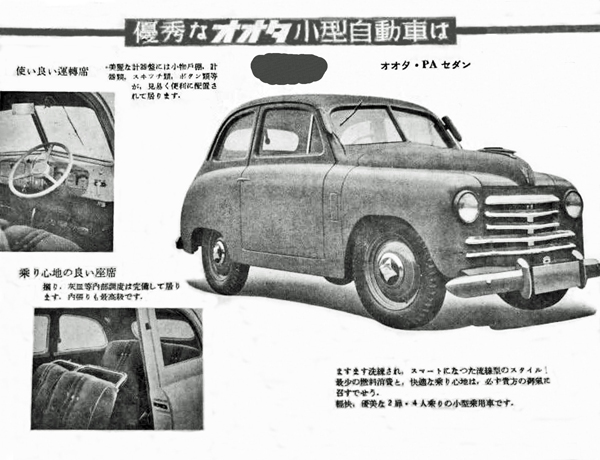

・戦後の「オオタ」は同じ「立川飛行機」の傘下にあった「たま電気自動車」のボディを造ったり、ルノー4CVの輸入代理店となって車の販売をしたりして会社の存続を続けていた。1947年「GHQ」により小型車の生産が許可されると、「高速機関工業」も自動車製造を再開した。しかし戦前設計の中心だった「祐一」は会社を去り独立、その後を埋める設計者は現れず、戦後の「オオタ」は戦前のままのシャシーにアメリカナイズされたボディを載せた一時しのぎの代物だった。

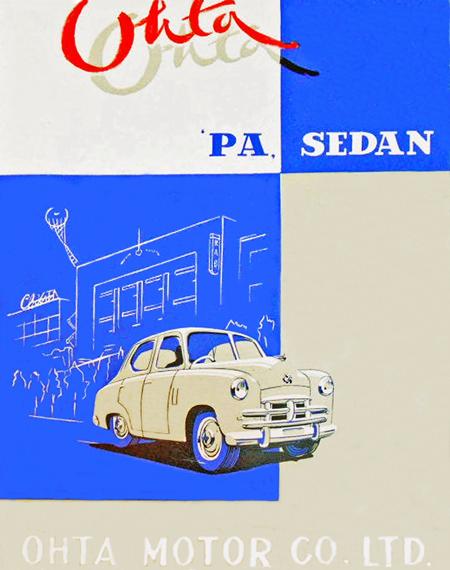

(参考47-1a)1947 Ohta PA Sedan

(参考50-1ab)1950 Ohta PA-2 Sedan 760cc

Ohota-PA-2-Sedan-3.jpg)

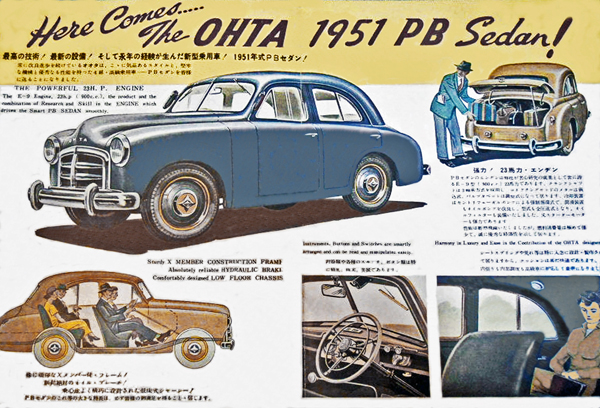

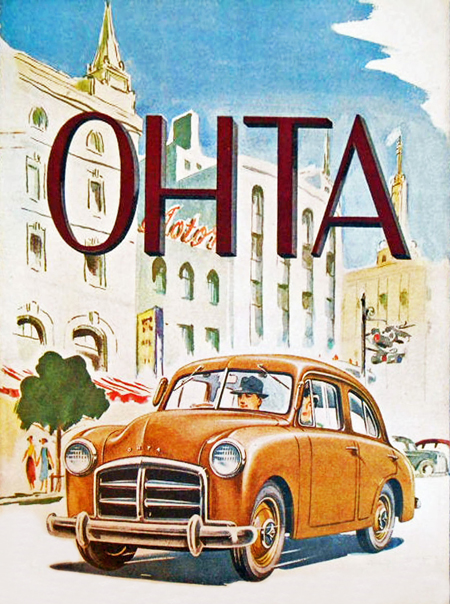

(参考51-1ab)1951 Ohta PB Sedan

(参考52-1a)1952 Ohta PC Sedan 760cc

760cc-1.png)

「たま電気自動車」とはボディの下請け関係にあったが、朝鮮戦争の影響でバッテリーが高騰し電気自動車の時代が終わってしまった後始末で、「たま」の在庫を引き取って、760ccの「E-8型」エンジンを載せ「オオタ」として売り出したのが「たま・ジュニア」のオオタ版「PC」だ。写真は無いが「たま・セニア」は「PD」となった。1952年社名を「オオタ自動車」に変更した。

(参考53-1ab)1953 Ohta PA-5 Sedan

(参考54-1ab)1954 Ohta PA-6 Sedan

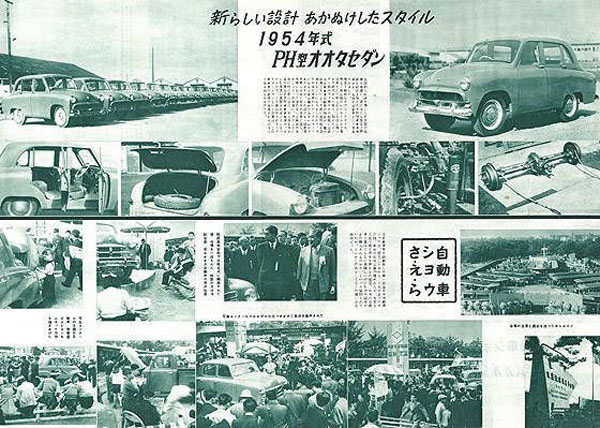

(参考54-2abc)1954 Ohta PH-1 Sedan

・1951年排気量を903ccに拡大した「E-9型」エンジンを搭載した上級モデル「PB」、続いて「PH」が登場し「PA」と併売された。

・1955年造られた「PF」「PX」は「オオタ」が最も低迷した時期の「手抜き製品」で、ベースは「PB」系を利用しているが、その顔付きは独自のアイデアは全く見られない「他社のパクリ」だ。

・(参考55-1a1)1955 Ohta PF Sedan

(参考55-1a2)1952 Sunbeam Talbot 90 MkⅡ Saloon

(参考55-1a3)1951 Vauxhall Verox Saloon

(参考55-1a4)1953 Peugeot 203 Saloon

(参考55-1a5)1953 Fiat 1100 Berlina

「PF」は「サンビーム・タルボ90」にそっくりだ。ただ4ドアのボディは珍しい「前後開き」で、当時国内で見られる外国車を調べたが「ボクスホール・ヴェロックス」「プジョー203」「フィアット1100」の3台しか見当たらず、特に似ているとは思えなかった。

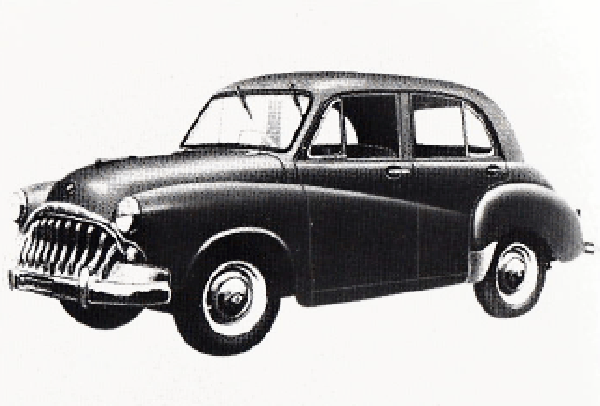

・(参考55-1b1)1955 Ohta PX Sedan

(参考55-1b2)1950 Buick Special Deluxe Sedan

(参考55-1b3)1953 Morris MinerⅡSaloon

「PX」は発売当時型破りの派手さで話題となった1950年のアメ車「ビュイック」のグリルをそっくり頂いた。ボディは「モーリス・マイナー」を参考にしたのではないかと思われる。

・(写真55-1c1)1952 Ohta PA (改) Saloon (1959年 静岡市追手町/県庁前)

スチュードベーカー風.jpg)

(写真55-1c2)1950 Studbaker Comander 1960-10 虎ノ門)

(写真55-1c3)1951 Ohta VCLight Van (ベースは乗用車PB)

3番目は「スチュードベーカー」風の車で、この車は正規のカタログモデルでは無く、1952年の「PA」を改造したようだ。写真は偶然通りかかった車をスナップしたもので、ほかにも似たような車が色々あった。

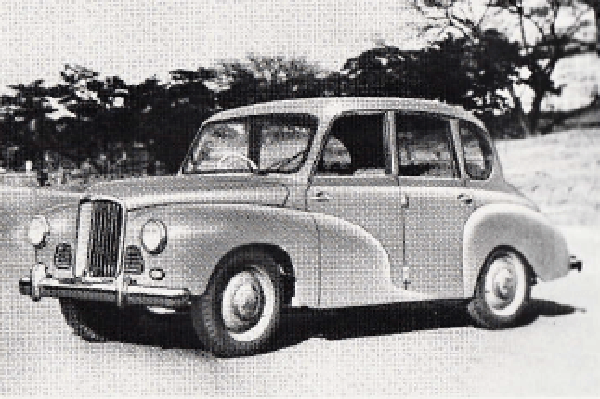

・(参考55-2a)1955 Ohta PK-2 4dr Sedan

(参考56-1a)1956 Ohta Pk-3 4dr Sedan

「PK」シリーズは「オオタ」最後の乗用車となった。基本的には「PB」から殆ど進化しておらず、ボディデザインは彫刻家が行ったと言われるが、とくに目立った特徴は見当たらない平凡な4ドア・セダンだ。この時期会社の経営は危機的状況に陥っており、1955年1月には会社更生法の適用を受け、事実上倒産した。管財人には日本交通の社長「川鍋秋蔵」が就任したが、その背後には「東急グループ」があり、傘下の「日本内燃機」(くろがね)との合併が図られていたが、1957年実現し「日本自動車工業」が誕生した。こんなごたごたした中で生産された「PK」はそっくり売れ残ってしまい、京都市内のタクシー会社に在庫処分の形で引き取られた。カタログの表紙の車は「京」ナンバーだ。

<トラック・商用車>

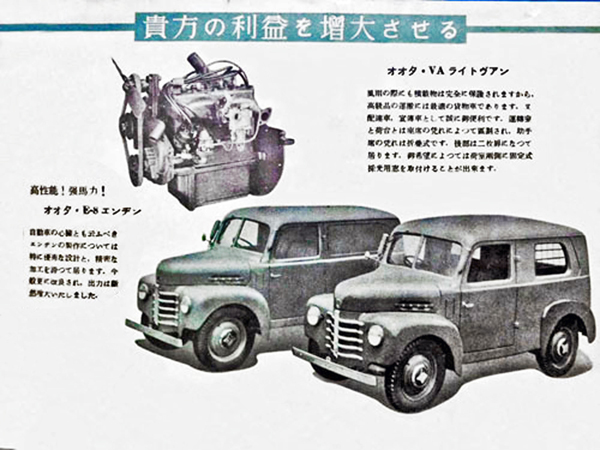

(参考151-1a)1952 Ohta 商用車カタログ

(参考151-2ab)1952 Ohta OS Truck/VA Light Van

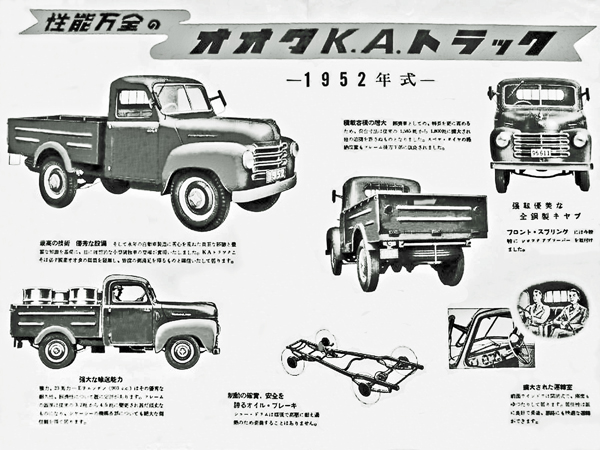

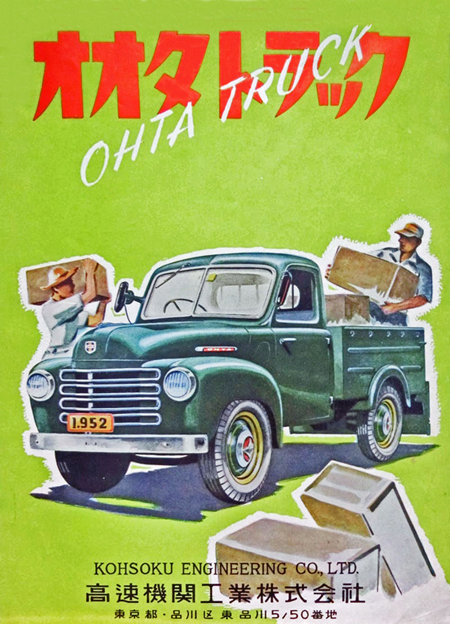

(参考152-1ab)1952 Ohta KA Truck

(参考153-0a)1953 Ohta 商用車カタログ

(写真153-1)1953 Ohta KC Truck (1958 静岡市内)

現役時代、静岡市内で撮影した貴重な写真だ。

(写真153-1a~d)1953 Ohta KC Truck (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

17-10-11_951.jpg)

「オオタ・トラック」の代表的モデルとして博物館には欠かせない1台だ。

(写真153-2a~d)1953 Ohta FV Light Van (2019-05 林ガレージ見学会/大宮)

表面的な錆びはあるものの腐食は殆どないので見た目以上に良いコンディションと見た。生まれ変わった姿に期待したい。

(参考157-1ab)1957 Ohta KE-1 Truck/VM-1 Light Van カタログ

(写真198-1a)1958 Ohta KE Truck (1959年 静岡市内)

1956年で乗用車の生産は終了し、くろがねと合併し「日本自動車工業」となった後も、しばらくは「オオタ」ブランドは存続された。それがこの車で、1959年モデルチェンジの際後継車は「くろがね・ノーバ」となり、「オオタ」の名は消滅した。

- <オートモ> (1912 ~ 28)

白揚社の「オートモ号」は黎明期の国産小型乗用車としては最も完成度の高い車と言って良いだろう。ここに至るまでの国産車の歴史をたどると、エンジンまで自製した純国産1号車は、山羽虎夫の1904年「山羽式蒸気自動車」だった。ただしこの車は工場から注文主へ納入する6キロを走っただけで、以後走ることはなかった。その原因は「タイヤ」が全く走行に耐えなっかったためで、メカニカルの問題では無かった。続いて登場するのが「吉田真太郎」「内山駒之助」の「東京自動車製作所」が造った「タクリー号」だ。自動車好きの「有栖川威仁親王」はフランス製の「ダラック」を修理する際知り合った吉田、内山に「外国製は大きくて乗りにくい、日本人向きの自動車を国内で造れないか」と言うご下問があり、1907年完成したのが国産ガソリン自動車第1号となる「タクリー号」だ。宮家がお買い上げと知って注文が殺到翌年までに10台が造られた。「吉田式」が正式名だが、ガタクリ走ると言う見た目から何時しか「タクリー号」と呼ばれるようになった。3番手はその「タクリー号」のボディを下請けし自動車造りに関心を持った「山田米太郎」で、「国末金庫店」の下請けで板金が本業だった。国末金庫店の資金援助を受けた「山田鉄工所」が最初に手掛けたのは外国車をスケールダウンした小型車だったが、見た目は完成したが動かない。殆ど素人に近い寄り合いが造った代物だから無理もない。あれこれ弄り回して6か月が過ぎたころ偶然「林 茂木」と言う機械好きな青年と出会う。自動車については何の知識も持たなかったが山田の困った様子に同情し、結果的には走れるまでの改良に成功した。林 茂木が全てを設計した4人乗りの乗用車は1910年完成しているが、この車は「東京カー」と名付けられた。1911年には「株式会社東京自動車製作所」が資本金50万円で設立され法人組織の自動車メーカー1号が誕生した。この後は「橋本増次郎」が登場し「快進社」「ダット」「ダットサン」と登場することになる。

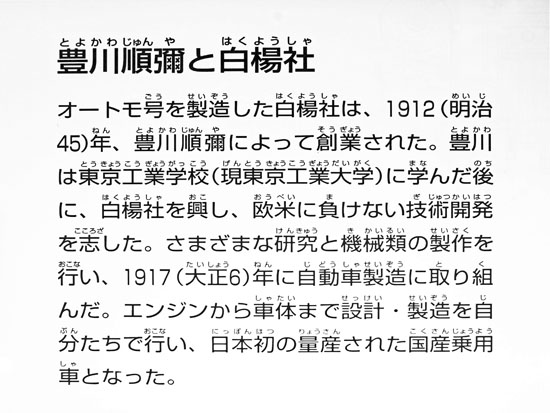

(写真10-1ab)白揚社

・「白揚社」は1912年6月「豊川順弥」と「辻 啓信」によって東京・巣鴨に設立された。「豊川順弥」の父は三井財閥の大番頭だったので、御曹司の彼は父のコネで造船所、各種機械工場、鉱山や発電所など多くの現場を実地見学するうちに興味を覚えこれに熱中し、小学校を卒業するころには設計や製図もこなせるほどの力をつけていた。これらの実践的な経験による知識の習得は、後年の彼の活動に大いに役立つことになる。設立当初の「白揚社」の目的は「工作機械製造業」だったが、半分は「順弥の研究所」の様なもので1913年完成した「ダブル・ジャイロスコープとそのオートマティック・ステアリング装置」の発明は、「米」「英」「独」「仏」各国の特許を取得しており、現在まで各国の艦船、航空機などに採用されている。1915年にはこの特許を米国のメーカーと提携して工業化したいと考え渡米したのだが、この分野では世界的権威と言われたスベリー博士ですら理解し得なかった難しい理論であったと言われ、工業化は実現されなかった。しかし、渡米にはもう一つの目的があった。それは弟の「豊川二郎」に勧められた「自動車に関する調査」だった。結局2年間も米国に留まり自動車文化を始め経済、道路、保険、労働、技術、管理制度、教育等々、広範囲にわたる知識を得る事が出来た。

・1917年帰国すると、丸の内に新たに出来た「日本工業倶楽部」の1階にショールームを開き、自社の工作機械の他、アメリカで販売権を得た「マーサー」「オーバーン」「ガードナー」などを展示し、「白揚社」は輸入車の販売から業界入りした。

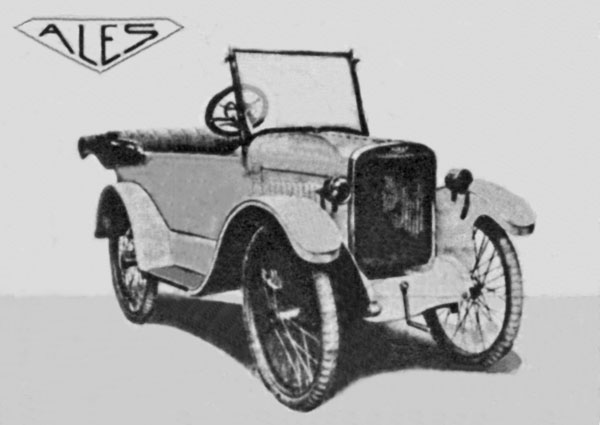

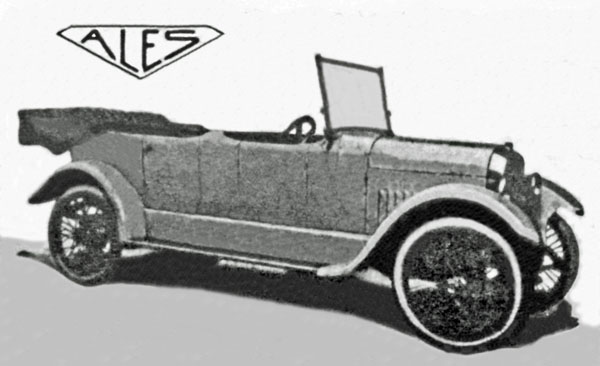

・「順弥」は1920年父親が他界して引き継いだ資産をつぎ込んで、「白揚社」で自ら自動車を造る決意を固め、同時に蔵前高工(現・東京工業大学)の後輩にあたる「蒔田鉄司」を設計主任にスカウトした。蒔田は後年「くろがね」を造った人物で自動車工学に精通していた。最初に設計したのは2台の「アレス」で、小型の「S型」は空冷4気筒780cc、中型の「M型」は水冷4気筒1610ccで、1921年末に完成し翌年3月の平和博覧会に出展し銀賞を受けた。780ccの小型車の方はパワー不足気味なので980ccに排気量を上げ、「アレス」は全部で12台が造られた。

(参考10-1e)1921 Ales S 空冷780cc

(参考10-1f)1921 Ales M 水冷1610cc

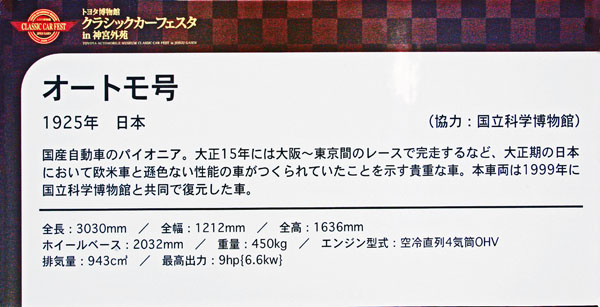

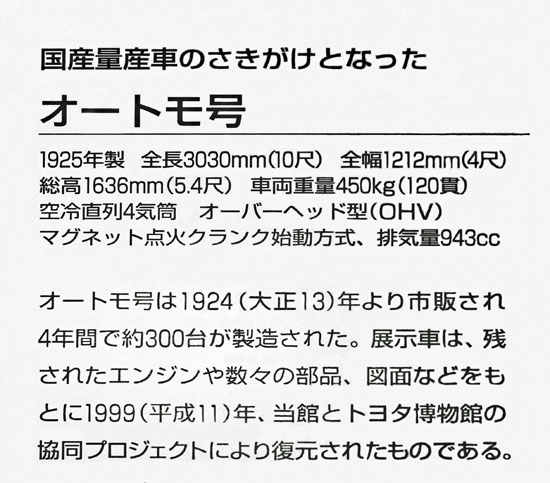

・1923年9月、いよいよ「オートモ号」の試作が始まる。弟「二郎」は病弱で自分が協力できない分を補うため蔵前高工に人脈を求め、「池永羆」「佐々木昭二」「渡辺隆之介」らを「白揚社」にスカウトし、技術陣の強化を図った。1924年試作車が完成すると、東京中の坂と言う坂は全て試走し、中でも一番過酷な「江戸見坂」(虎ノ門のホテル・オークラの東側で斜度20%)では5人乗りのフルロードで行われた。7月には東京~仙台往復、8月に入ると「箱根」、「碓氷峠」「日光・塩原」と走破し8月21日には「東京~大阪間」ノンストップに挑戦,40時間でトラブルもなく走り切った。十分な耐久テストを経て自信をもって1924年11月から市販を開始した。11月15日から17日迄の3日間を新車発表会として丸の内のショールームで総理大臣を始め、各界の名士を多数招待して華々しく行われ、3日間で5,000人を超える観客動員数であった。

(参考10-1c)1923 Otono 耐久テスト中

・「オートモ号」には3つの異なるエンジンがあったが、空冷と水冷が併売された。空冷は発売当初の1924年11月~27年3月は4気筒OHV 943cc 9hp(230台)、次いで1927年3月~27年8月は4気筒OHV 1331cc 20hp(30台)、水冷は1927年3月~27年8月まで全期間を通して、4気筒OHV 1487cc 27hp(30台)だった。発売当初の「フェートン」の価格は1,780円で、原価が2,500円ほどかかっているのでこれでも赤字だが、大量生産で低価格の「フォード」「シボレー」に対抗し更に1,580円、1.280円、985円迄値下げをせざるを得なかったから経営は成り立たなかった。その間の赤字は「順弥」が父から受け継いだ資産から補填していたというから先は見えており、1928年自動車製造は中止され1929年消滅した。

・1965年「豊川順弥」が亡くなり、残された資料が「国立科学博物館」に寄贈された。1990年「トヨタ博物館」が「日本の自動車の前史」展を開催するにあたって、その準備の段階で「白揚社」の大量な資料があることを知り1995年から1年をかけて共同で資料の調査、整理を行った。この時点でオリジナルの「オートモ号」は存在していないことが判明し、産業遺産の保存活動として復元することが決まり、1996年復元作業が始まった。残された資料には3基のエンジンがあり初期型の空冷エンジンを使用した幌型3人乗りと決まった。足りない部品については残された当時の図面に従って当時の手法で復元された。1998年7月シャシーが出来上がると走行テストが行われ試運転は順調だった。1999年1月復元車は完成した。

(写真10-2a~g)1925 Otomo-gou Phaeton(Replica) (2008-11 トヨタクラシックカー・フェスタ/神宮)

(写真10-3a~d)1925 Otomo-gou Phaeton (Replica) (2011-07 国立科学博物館/上野)

・「白揚社」は国産小型自動車の先鞭をつけた存在だが、それ以上に日本における自動車技術者を多数育成した功績は大きい。創立者の一人「辻 啓信」は大型バイク「陸王」を造った。工場長の「蒔田鉄司」は「くろがね」を造った。自動車部長だった「池永羆」はトヨタ自動織機に移り今日の「トヨタ自動車」の礎を築いた。資材担当の「大野修司」は「トヨタ自工」の副社長を務めた、等々多士済々だ。

・「白揚社」の出典は「去者日以疎」(去る者は日々に疎まれ)で始まる漢詩の中で「白楊多悲風 粛粛愁殺人」から引用された。

・「オートモ」(Otomo)の由来は豊川家の祖先が奈良時代の歌人「大友旅人」(おおとものたびと)、「大友家持」(おおとものやかもち)だったことに起因する。英語の「オートモビル」とは全く関連はない。

- < O M >(オー・エム)(伊)

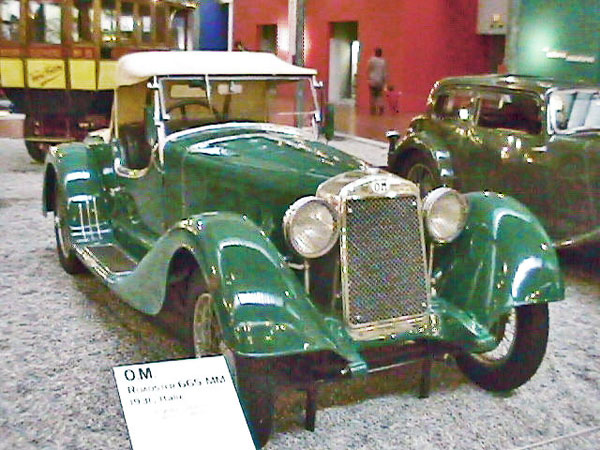

一般には「OM」の略称で知られているこの会社は、正式には「オフィチーネ・メッカニチェ(Officine Meccaniche)」と言う長ったらしい名前だったという事は今回初めて知った。歴史は古く創立は1899年で、最初は鉄道車両の製造をしていたが、1918年ブレシアにあった「ブリクシア」と言うメ-カーを買収し自動車の製造を始めた。1924~25年4気筒「465」(1492cc)、1926~28年「469」(1492cc) が造られたが、1925年には6気筒が登場し1925~26年「665 Sport」(1998cc)、1926~28年「665」(1998cc)、1929「665 Gran Sport(2350cc) が登場した。この車が大傑作で、1927年から始まった第1回の「ミッレ・ミリア」で①②③を独占する快挙を挙げた。この車があまりに出来が良かったせいか、その後のモデルについての記録は見付からなかった。1925年にはスイスの「ザウラー社」と正式に提携契約を結びトラック・バスの製造を始めており主力はそちらに向いていたのかもしれない。1932年には乗用車の生産は終了している。1933年フィアット・グループに吸収されたが「OM」のブランド名は残ったようだ。

(写真20-1a~d)1927 OM 665 Superba (1992-10 第1回 ラ・フェスタ・ミッレ・ミリア/神宮絵画館前)

(写真21-1ab)1927 OM 665 Superba (1997-05、1994-05 ミッレ・ミリア/ブレシア)

(写真22-1ab)1927 OM 665 MM (2001-05 ミッレ・(ミリア/サンセポルクロ)

(写真23-1abc)1928 OM 665 S (2001-05 ミッレ・ミリア/アッシジ)

(写真24-1ab)1929 OM 665 MM (1994-05 ミッレ・ミリア/ブレシア)

(写真25-1ab)1929 OM 665 SS MM (1997-05 ミッレ・ミリア/サンマリノ、ブレシア)

(写真26-1a)1929 OM 665 Superba MM (2000-05 ミッレ・ミリア/ブレシア)

(写真27-1ab)1929 OM 665 Superba MM (2000-05 ミッレ・ミリア/ブレシア)

(写真28-21a~d)1931 OM 665 MM (2002-01 フランス国立自動車博物館/ミュールーズ)

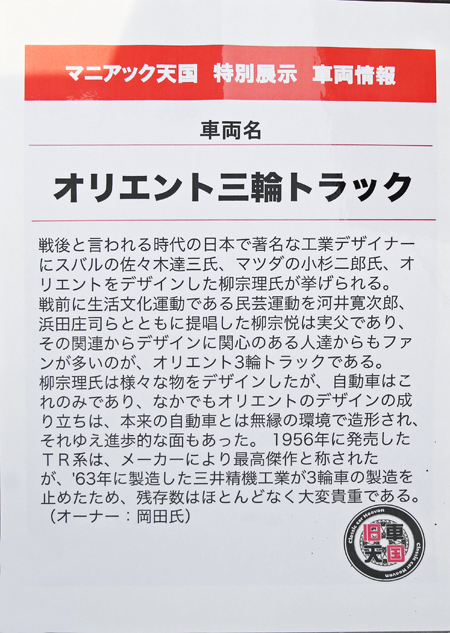

<オリエント> (1928~61)

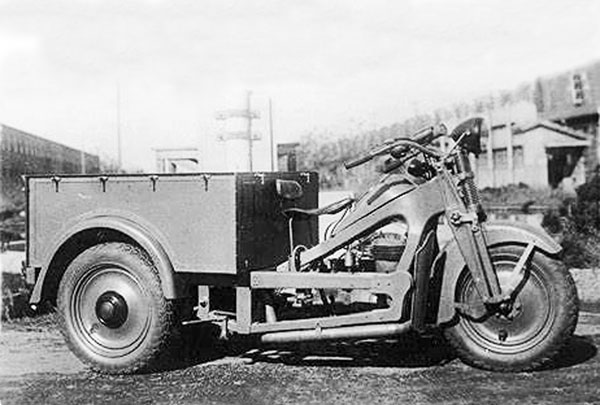

- オート3輪の「オリエント」は福岡県生まれの「津上退助」(1893~1974) が作った精密機械工場(「ゲージブロック」と言う長さの基礎となるものを研究)から生まれた。「退助」は1928年東京・大田区で「(株)津上製作所」を設立するも、8年後の1936年11月出資者「三井財閥」との方針の違いから退社し、新たに新潟県で第2「津上製作所」を設立、こちらは後年「ツガミ」となって現存する。一方、創立者「津上退助」が居なくなった東京の「津上製作所」は1937年2月、社名を「東洋精機(株)」と改めた。更に1942年5月には「三井工作機械」と合併し、「三井精機工業(株)」となった。戦前にはオート3輪は造られていないから、「津上退助」は後年「オリエント」を造る会社を作ったが「オート3輪」との関わりはない。

・戦後の1947年4月オート3輪「オリエント」が柳宗理のデザインで製作開始を開始した

(参考47-1a) 1947 Oriennto A

「オリエント」として最初に市販された初代の3輪車。車名の由来は戦前使用していた社名「東洋精機」を英語読みしたものだ。この会社の情報は極めて少なく、オート三輪製造に踏み切った動機については確認できなかった。

(参考49-1a)1949 Oriennto AC-2B 消防車仕様

.jpg)

・1950年4月企業再建整備法で「旧・三井精機工業(株)」の第2会社「東洋精機工業(株)」として発足する。

(参考51-1a)1951 Orient CC/DC

社名「東洋精機工業(株)」の下に「旧三井精機工業(株)」と入っているのはまだ知名度は低かったせいだろう。

(参考52-1a)1952 Oriont KF-1000

・1952年5月「三井精機工業(株)」に社名変更。

(参考53-1a)1953 Orient LC

オート3輪は元々2輪のオートバイの後輪を2つにしたものだから、外気を遮るものは何も付いていなかったが、時代と共に風よけが付き屋根が付いた。

(参考54-1a)1954 Orient KM-3

(参考55-1a)1955 Orient SG-1

水冷2気筒905cc 25hp1トン積7尺車(この当時の日本の単位表示ははまだ「尺・貫法」だった。)

(参考56-0a)1956 Orient TR1/TR2

「TR」系はオリエントの最高傑作と言われる。

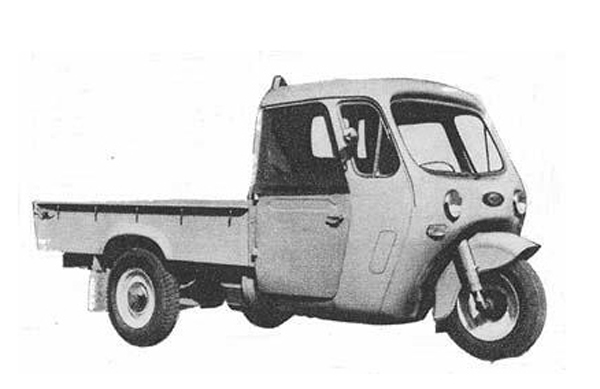

(写真56-1a~h)1956 Oriento TR2 BMM3 2Ton Truck (2018-11 旧車天国/お台場)

戦後の著名なデザイナーとして「柳宗悦」の名は広く知られているが、車のデザインについては全く異次元のもので、果たしてどの程度関わったのだろうか。彼の経歴の中には「オリエント」との関わりは見付からなかった。

・写真の車は見るのも痛ましいほどの赤さびだらけだが、数少ない「オリエント」の貴重な生き残りだ。生産台数が少なかったのか、現役時代の姿は僕のアルバムには1台も写っていないし、出版物もほとんどない。最後に綺麗にレストアされた姿を勝手に想像して「作画」してしまった。

(参考57-1a)1957 Oriento TR-2

(参考57-1b)1957 Oriento BZ3

(参考57-1c)1957 Orient AB

.jpg)

徐々にキャビンに扉が付いていく様子が判る。この年からバーハンドルは丸ハンドルとなり、ドライバーが中央から右側に移ったので、3人掛けが可能となった。

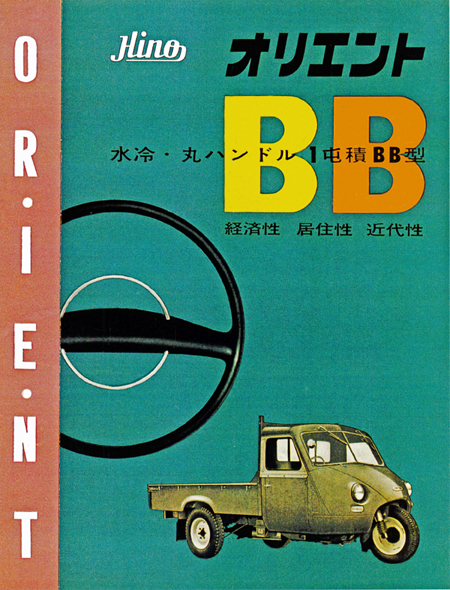

(参考58-1a)1958 Orient BB

水冷直列2気筒SV 905cc 29ps 1トン積 デザインは「柳宗理」とあった。発売元は「Hino」に変わった。

(参考60-1a)1960 Oriento AC10-H

販売網は「日野自動車」に頼っているが、製造は「三井精機工業(株)」と頑張っている。

1960年誕生した「AC」は1963年まで製造され、「オリエント」最後のモデルとなった。この車も「柳宗理」のデザインとあったので、結局最初から最後までデザイナーとしてかかわったことになる。不思議なことはメカニカルに関する設計者の名前がどこにも出て来なかったことで、3輪車の製造に踏み切った経緯と共に、謎のままだ。

―― 次回はイタリアの名車「オスカ」の予定です ――