■バイクは青春の1ページ!

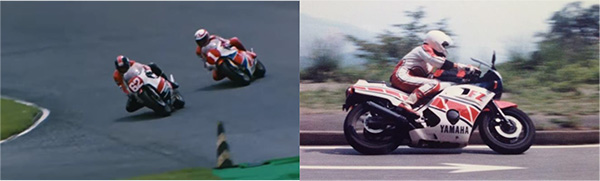

オートバイの出てくる映画と言えば、筆者はまず「汚れた英雄」が思い出されます。作者は大藪春彦。

ハードボイルドなオートバイレースの物語です。原作は徳間書店の『週刊アサヒ芸能』で1966年(昭和41年)から1969年まで連載されました。主人公の北野晶夫は第二次世界大戦後の戦争孤児。そこから成り上がりトップレーサーになっていく物語です。主人公は実力もあるのですが“ジゴロ”も生業にしており、資産家の女性をパトロンにしてレース資金を得ます。映画は原作とは時代が異なり、公開時と同じ1982年になっていますが“ジゴロ”の設定は継承しています。

浪人生だった筆者はバイク好きの友人と一緒に大宮の映画館に観に行きました。この映画でバイクの圧倒的な格好良さに魅了され、瞬時に“バイク熱”に感染してしまいました。幼少時から大好きだったクルマは一時休止状態で、浪人から大学生時代の数年間は明けても暮れてもバイク三昧でした。

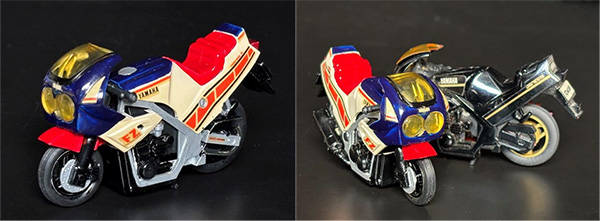

1980年代のレーシングマシンのカラーリングはシンプルで分かり易くて格好良い。フロントタイヤの中心からリヤカウルの上端まで駆け上がるウエッジのラインが特徴。現代のレーシングマシンのカラーリングは複雑すぎと感じることがある。

右は映画「汚れた英雄」のビデオ。女優の浅野温子の役どころは、プライベートでレースに参戦している主人公晶夫(草刈正雄)の親友の専属メカニック(奥田英二)の妻役で、は主人公の恋人役ではないのに、ジャケットにこのようなカットで載っている。

1980年代、日本は「HY戦争」と呼ばれる史上空前のバイクブームがありました。そのピークといわれる1983年には328万5000台(内訳は80%が50cc原付。今の販売台数は約40万台なので当時の1/8に台数が減っている)という販売台数を記録します。筆者同様にこのブームに飲み込まれた若者がたくさんいたという訳です。

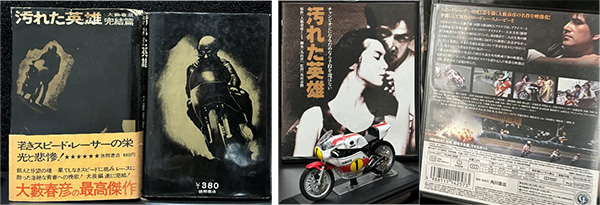

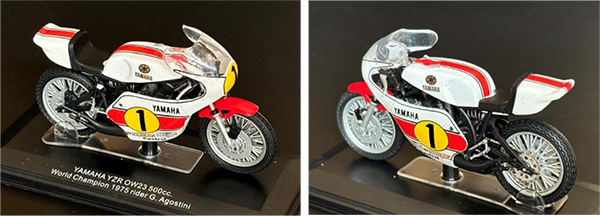

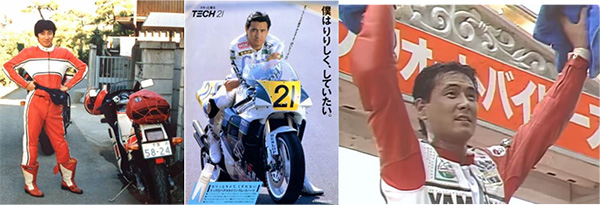

こうしたバイクブームの中、「汚れた英雄」は邦画が元気だった1982年に公開されました。主演は草刈正雄、主人公の北野晶夫役ですが、サーキット走行シーンの映像は、日本ロードレース選手権国際A級350ccで1980年にチャンピオンになり、500ccにステップアップした期待の若手ライダー平忠彦選手がスタントダブルを担当していました。これは大抜擢で、本当は500ccのチャンピオンの木下恵司選手がやるはずでした。抜擢理由は、平忠彦選手が長身であり背格好や顔も主演の草刈正雄に似ているということで角川春樹監督が決めました。神がかったドンピシャの人選です。木下選手は主人公北野晶夫のライバルのYAMAHAワークスのチャンピオン役=まさに自身の役のスタントダブルを担当しました。プライベート参戦で型遅れのTZRの晶夫に対してワークスライダーは最新のYZRで速さを見せつけます。

この平忠彦選手の大抜擢の後、輝かしいストーリーが待っていました。

この映画公開後、なんと、平忠彦選手は日本選手権国際A級500cc三連覇をやってのけ、まさに「汚れた英雄」さながらに“ヒーロー”へ一直線で昇りつめます。そしてレーサーとしての活躍にとどまらず、容姿も整ってハンサムガイなので、資生堂の男性化粧品TECH21のイメージキャラクターとしてコマーシャルにも登場しました。レーサーとしての実力と長身でモデル並みにカッコよいルックスで、ファンがたくさんいました。

筆者は大学時代、オートバイの中型免許を一発試験で取得して愛車の“YAMAHA FZ400R”を駆るときは、“北野晶夫”や“平忠彦”になり切って青春を謳歌していました。そしてバイク運転中は「汚れた英雄」のテーマソング:原題:Riding High / 歌手:ローズマリー・バトラー(Rosemary Butler)”が頭の中に響かせて悦に浸っていました!

自動二輪車の免許の話ですが、筆者は今でも中型免許しかないのでナナハンには乗れません。

現在400cc以上のバイクに乗るには「限定解除」が必要ですが、筆者がバイク熱を発症していた時から1996年までは教習所に通えば取れるという時代ではありませんでした。取得の手段は合格率1%という一発試験だけでしたので、限定解除を持っているというだけでバイク仲間の中ではヒーローでした。

我々世代の少し前に自動二輪車免許を取った先輩たちは、今のような区分けがない時代でしたので自動的に限定解除が付いてきました。大変うらやましく、なぜもう少し早く産まれてこなかったのか!と仲間うちでは皆で言い合っていました。

限定解除が生まれた経緯を解説すると、1970年代、漫画『ナナハンライダー』(石井いさみ)が人気でバイクと言えば750ccの大型でした。しかし当時、若者がナナハンで乱暴な運転をすることが問題になり(俗にいう暴走族)、1976年に大型バイクには特別な免許=限定解除が必要になりました。またこの時代は750cc以上のバイクは新車販売してはならないという自主規制もあり、900ccのカワサキZ1は海外輸出だけで、750ccは、Z2(ゼッツー)と排気量をダウンして販売されました。そんな状況もあり、日本の中では、まだまだバイクに対する偏見が大きな時代でした。自主規制が解除されたのも、アメリカからの圧力で、「ハーレーが日本で売れないは自主規制が原因だ」と政治が働き、規制緩和となります。

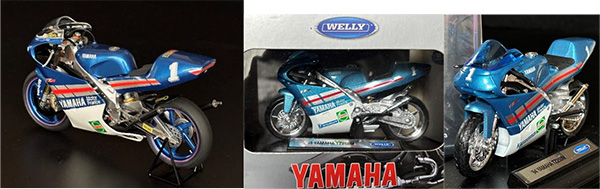

1980年代になると、一大バイクブームが訪れます。その大きな背景には、バイクメーカーの性能競争があります。特に中型バイクの性能が格段に進化しました。まずブームの筆頭は、1980年に発売された“YAMAHA RZ250”の登場です。レースカーTZの性能を量産車に展開しました。この圧倒的な性能により、リードバルブ2ストロークの水冷エンジンから発揮される瞬発力と速さは、ナナハンキラーと呼ばれました。限定解除を持っていなくとも街道レースの覇者になれるのです。デザインも洗練して素晴らしく、若者は心をわしづかみされました。1年後には350ccもラインナップに加わりました。広告でチャンピオンレーサーの、ケニー・ロバーツを採用したのも爆発的ヒットを生み出すことに成功しています。若者にとってのバイクは、自由と冒険、そしてスリリングなスピードの象徴でした。

これにHONDAが対抗して、4ストロークV型2気筒エンジンでVT250を1982年に登場させます。小さなビキニカウルが標準装備されたデザインが魅力的で、赤く塗られたダイヤモンドフレームとRZの白色に対抗してのブラックカラーは戦闘的で格好良さを極めていました。旋回性能向上させるためにフロントタイヤが小径になっていて、これも新技術をアピールしていました。筆者の友人が乗っており、結構コントロールが難しいらしくよくコケていましたが大きな怪我はなかったのは幸運でした。

これが前述のHY戦争の始まりになります。若者たちが中心となり販売台数も飛躍的に伸びました。

また、女性が格好良く乗るためのスクーターの開発も盛んでした。性能が飛躍的に向上し、スピードと安全が担保されると、次はデザインに力が入れられます。レーサーレプリカの登場です。特徴はフルカウルと格好良く目立つステッカー類。魅力的なデザインを牽引していたのはYAMAHAで、1977年発売のスクーター「パッソル」も魅力的でした。“女性がスカートをはいて乗ることができる”がコンセプトでした。そのコマーシャルでは女優の八千草薫が着物姿で、しかもヘルメットなしで出ていました。当時は原動機付自転車の50ccバイクはヘルメットをかぶる規制がなかったのです。パッソルはエルム・デザインが担当しました。当時、YAMAHA発動機にはデザイン部門はなく、スクーターなどの小さなバイクはエルム・デザインが担当していたのです。

YAMAHAのビックバイクのデザインは、当時から今でもGKダイナミクス社が実施しています。GKグループを少し解説すると、工業デザイナーである榮久庵憲司氏が中心となり東京芸術大学卒業生が創設した日本のデザイン会社です。プロダクト(製品)を持たずにソフト(アイデアや技術)だけで運営している稀有な会社であり、ロゴマークから新幹線、バイク、都市計画まで幅広く活躍しているデザイン集団です。

その中でGKダイナミクス社は機能に優れた秀逸なプロダクトデザインをたくさん世に送り出しています。“エレメントデザイン”がキーワードでした。SUBARUデザインに通じるところがたくさんあり、個人的にも好きなデザインです。さらに筆者はYAMAHA好きであり、テニスやスキー、ゴルフなどのスポーツ用品やギターやキーボードなどの音楽用品はすべてYAMAHAブランドで揃えていました。クリーンでクールなデザインで魅了されています。実家はお風呂の浴槽と蓋もYAMAHA製でした。ボートもつくっているのでFRPなどの樹脂製品も多数販売しています。

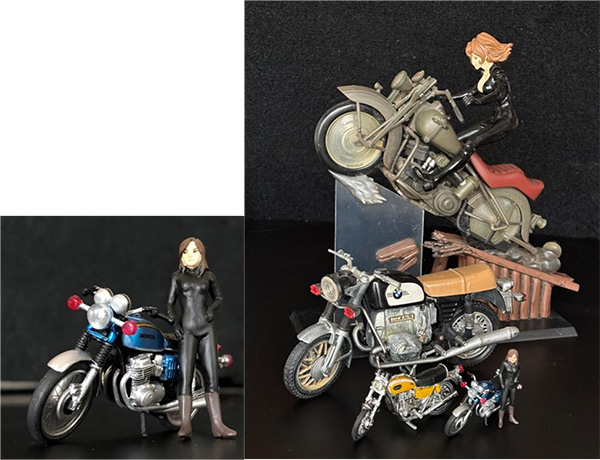

バンダイから発売されていて、バイクの他にF-14トムキャットのハサミやヒューイコブラのヘリコプター・コンパスが揃っていた。

YAMAHAは、映画「汚れた英雄」に全面協力をしていて、SUGOサーキットでレースの撮影が行われました。レースシーンでは前述のとおり、平忠彦選手が、草刈正雄さんの代わりに晶夫に扮してサーキットを疾走し、ライバルのワークスチャンピオン役の勝野洋の代わりは、当時のチャンピオンレーサーの木下恵司選手でした。1987年当時、平選手はまだ国際A級GPレースに参戦開始したばかりの駆け出しで、木下選手がランキングレーサーでした。

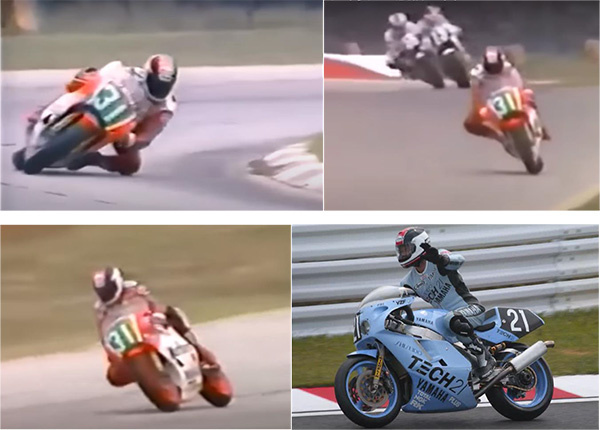

レースつながりでは、1993年にモトGP250で、ワールドチャンピオンになった原田哲也選手は筆者の中で英雄です。日本ではあまり話題にならないのですが、日本はGP500ccが人気で、250ccは眼中にないのでしょうか?当時、高速サーキットではないテクニカルサーキットだと、原田哲也選手のタイムは500ccマシーンより速かったと言われています。イタリアではサッカー選手より有名です。ちょうど北米駐在の時で、毎週のモトGPのレースを観るのが楽しみでした。若い時の原田哲也選手はちょっと生意気な感じで、それがまた格好良かったです。

原田哲也選手と言えば、31番。実はこのナンバーはYAMAHAワークス時に、平忠彦選手が1986年に世界GP250ccクラスで優勝した時使っていた31番のゼッケンを受け継いでいる。平忠彦選手は、TECH21からのゼッケン21のイメージが強いが、最初は31番だった。その後チャンピオンになり1番が3年続いた。31番はYAMAHAワークス250チームにとって大切なナンバーなのである。

■バイクがカッコ良く強い印象を残した映画

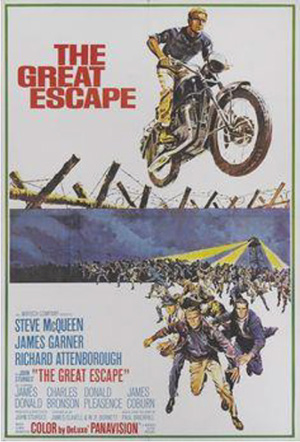

「大脱走」(1963年)のクライマックスで、スティーブ・マックイーンが捕虜収容所からの脱走を試み草原を走り回るシーンはとにかくカッコ良くて、スティーブ・マックイーンの迫力ある走りが印象深く残っています。

「大脱走」はドイツ軍に捕虜としてとらえられていた主人公のスティーブ・マックイーンが、奪ったバイクで大脱走を図るというストーリーです。当然バイクはBMWと思いきや、なんと劇中で使われたバイクはドイツ軍のバイクのような暗い塗装を施したトライアンフTR6 Trophyなのです。理由はバイクアクションで有刺鉄線を飛び越えるスタントを成功させるためで、BMWでは重量があり過ぎて飛び越えることができなかったようです。スティーブ・マックイーンとバイクスタントを担当したバド・イーキンスは1962年当時このトライアンフTR6 Trophyでレース活動をしていたので扱いに慣れていたという訳です。クライマックスでは、一つ目の有刺鉄線は飛び越えることができたのですが、その外に二重になっていた有刺鉄線は助走距離が取れずに脱出失敗で、バイクごと有刺鉄線に絡まってしまいます。その時、スティーブ・マックイーンが、バイクのタンクを優しくポンッと叩くしぐさが泣けます。一緒に頑張ったバイクへの愛情と敬意の表現でしょう。乗馬で頑張った馬の首をポンポンッと叩くのと同じだと感じました。

■カッコ良い女性ライダー、峰不二子とマリアンヌ・フェイスフル

1970年代に筆者がカッコ良かったと思った女性ライダーといえば、アニメ「ルパン三世」に登場する峰不二子です。「ルパン三世」(第一期)のエンディングテーマが流れる映像で逆光の中、地平線の上を走る峰不二子のライディングシーンは、小学生だった筆者にはとても刺激的でした。峰不二子が乗っているバイクはモトグッツィの1969年式のV7という説とハーレーWLAという説があるようです。

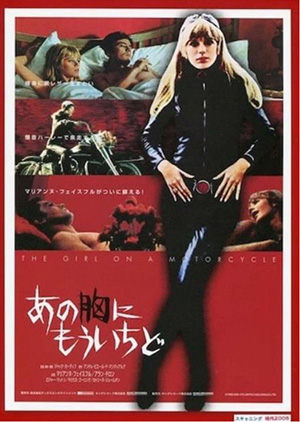

峰不二子と同様にカッコ良い女性ライダーだと思うのは、残念なことに今年2025年1月に亡くなってしまったマリアンヌ・フェイスフル。アランドロンと共演した「あの胸にもういちど/原題:La Motocyclette」(1968年)では、レベッカ役として、素肌に革ツナギでバイクを運転。操るバイクは“ハーレー・ダビッドソン1968年式FLHエレクトラ・グライドベースのカスタム”と言われています。

バイクとミニカーについては解説したいことがたくさんあり、次回も続きます。