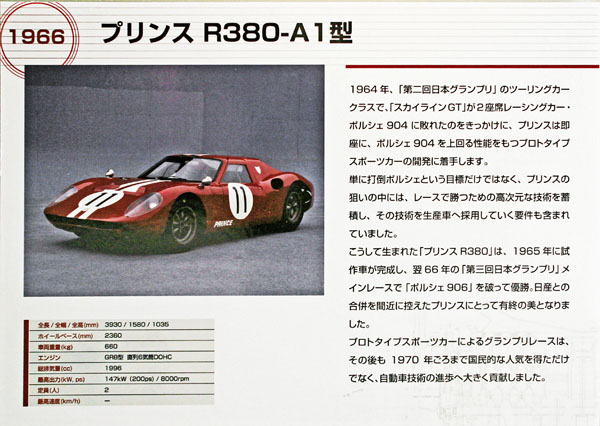

1966 Prince R380

<電気自動車・たま> 立川飛行機→ (1947/6) 東京電気自動車→ (1949/11) たま電気自動車

1966年8月「日産自動車」に合併された旧「プリンス自動車」の原点は、戦時中飛行機を造っていた「立川飛行機」まで遡る。1945年敗戦で占領された日本は飛行機の製造は禁止され、「隼」の「中島飛行機」は「ラビット・スクーター」→「スバル」、「零戦」の「三菱重工」は→「シルバーピジョン・スクーター」→「三菱500」、など、取りあえず「動力で動く物」造りから戦後が始まった。「立川飛行機」は米軍の軍用車や乗用車の修理を主力に、戦時中下請けだった「オオタ」(高速機関工業)から仕事を下請けし、ボディの製作を行いながら、独自の自動車の開発を始めていた。当時ガソリンは配給制で殆ど手に入らない貴重品だったから、街には「木炭車」など「代用燃料車」がのろのろ走っていた時代だ。そこで思いついたのがバッテリーを動力とする「電気自動車」だった。「日立」「湯浅」などの協力を得て、1946年11月最初の「試作電気自動車」(EOT-46B)が完成した。

(参考10-0ab)1946 たま 試作電気自動車(OT-46B)

この車の開発を始めたのは戦争が終わった直後の1945年(昭20) 11月だったから、丁度1年で試作車が完成している。シャシー、ボディは当時関係のあった「オオタ」のトラックを利用しているから、もっぱら「モーター」による走行装置と、「バッテリー」の性能向上と、搭載方法が開発対象だったと思われる。

(写真10-0c)初期の電気自動車時代のカタログ各種(1947~49年)

(左上)1949 TAMA・セニア(EMS)、(右上)1948 たま・ジュニア(E4S-48)、(左下)1947 TAMA・トラックEOT-47)、(右下)1947 TAMA 小型電気自動車(E4S-47)

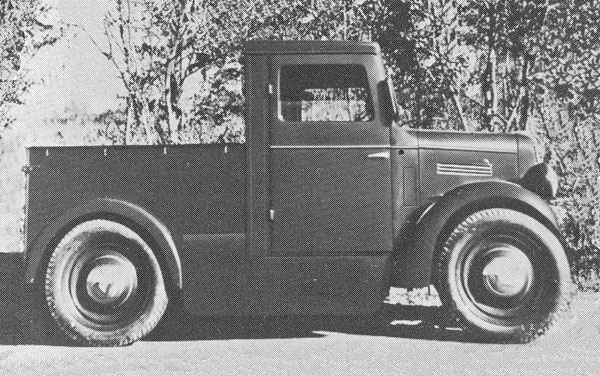

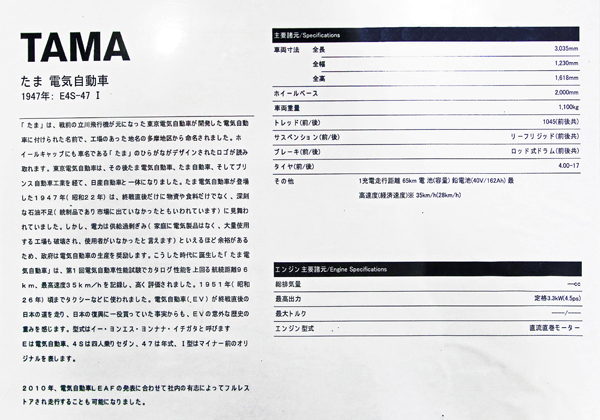

(写真10-1a~g) 1947 たま 電気自動車(E4S-47Ⅰ) (2015-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

「立川飛行機」は施設を全て米軍に接収され軍関係の仕事に限定されたので、そのままでは自動車の製造は続けられなくなった。そこで自動車部門を分離し、1947年6月「東京電気自動車」を設立した。工場は「府中市」に置かれたが、この地域は古くは「武蔵野国多摩郡」で、現在も「多摩地区」と総称されているところから、車名を「たま」と命名した。(「たま」または「TAMA」と表記されたが「多摩」は使われていない)電源となるバッテリーは、40ボルトを得るために、2ボルト×20個を直列に繋いで床下に収納していた。そのため床は異常に高く、ドアを開けると連動してステップが出る仕組みになっていた。モーターは4.5hpで、最高速度は30km/hだった。

・ホイールのマークはひらがなで「た」「ま」を表している。横棒4本のうち中の2本は「た」「ま」の両方に使われている。

(参考10-2a)1948 たま ジュニア (E4S 47-Ⅱ)

現代の目で見れば大して格好がいいとは見えないが1949年と言う時点で見るとサイドが平面の「フラッシュサイド」は「フォード」が初めて採用して話題になった最新スタイルだった。(「パッカード」や「カイザー/フレーザー」は48年から変わっていたが数が少なく話題にならなかった)この車は最初の市販車「E4S-47」の後継車だが、バッテリーはフロントに8個、リアに12個と分散し、床は正常の高さに戻った。1回充電で、平均22km/hで119.3kmが走行可能だった。

(参考12-0a)1948 たま セニア 2drセダン(EMS)

この車が誕生した1948年と言えば戦争が終わってまだ3年しか経っておらず、国内で乗用車を造っているメーカーは他には「トヨタ」(SA、SB)と「日産」(DA、DB)しかなかったし、それはいずれも「小型車」だった。「たま セニア」は戦後の日本で初めての「中型車」で、当時としては「最大」の乗用車がこれだった。バッテリーはなんと40個も搭載しており、重量は1650kg(うち電池675kg)もあったが、性能はそれなりに向上しており、1回充電で平均時速22.2km/hで231kmの走行が可能だった。

(写真12-1a~d)1949 たまセニア4dr セダン(EMS-Ⅱ) (1958年 静岡市内)

EMS型-4drSedan.jpg)

1949年モデルチェンし、ボディは4ドアとなった。当時ガソリンは一般には殆ど入手困難だったため、4ドアの電気自動車はタクシー業界にも大量に投入され、月産100台程が生産されていた。1949年11月「社名」は車の名前に因んで「たま電気自動車」と変更した。写真の車は現役時代の「たまセニア」を街中で捉えた貴重な写真だ。(このほかに「神鋼電気」が造った電気自動車も街中で見た記憶がある)

- <ガソリン車・プリンス> (1951/11) たま自動車 →(1952/11) プリンス自動車工業(旧) →(1954/4) 富士精密工業(に吸収合併)

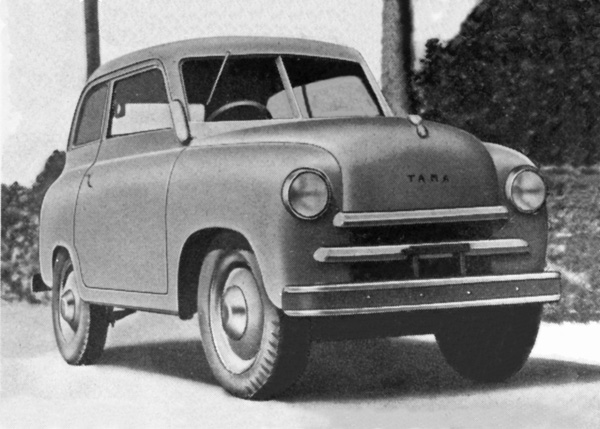

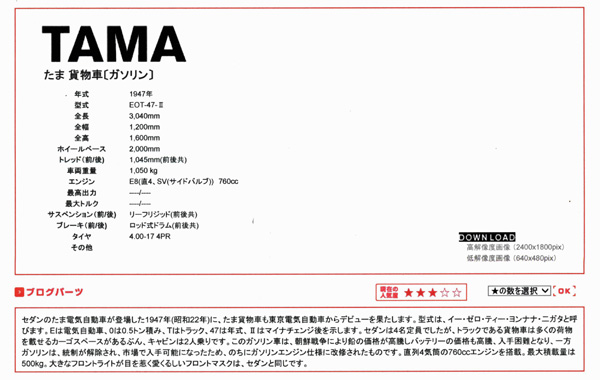

(写真13-1a~e)1947 Tama Truck (EOT-47Ⅱ) (2015-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

.jpg)

.jpg)

1948年から50年にかけては「電気自動車・たま」号の絶頂期だった。ところが1950年6月「朝鮮動乱」が勃発した。韓国を支援する米国の前線補給基地として日本は恩恵をうけ、戦後経済復活の大きな力となったが、米軍による資材買い占めの影響で、バッテリーに必要な「鉛」も10倍近くまで高騰し、「電気自動車」にとっては致命的な打撃を受けることになった。悪いことは重なるもので、それまで統制されて手に入りにくかった「ガソリン」が大量に放出され入手し易くなったこともあって、再び「ガソリン車」が主役にかえり咲いた。「たま」は1950年末で生産が打ち切られた。

・写真の車は直列4気筒SV 760ccのガソリンエンジンを搭載しているが、元は電気自動車「EOT-47」で、応急的にガソリンエンジンに積み替え「EOT-47Ⅱ」としたものだ。説明によると年式は1947年となっているが、ガソリンエンジンが搭載されたのは1950~51年ではないかと推定される。床の位置もバッテリー時代のままなので古い車を改造したのかもしれないが資料が無く不明だ。

(参考15-1a)1952-53 Prince Sedan (AISH-Ⅰ)

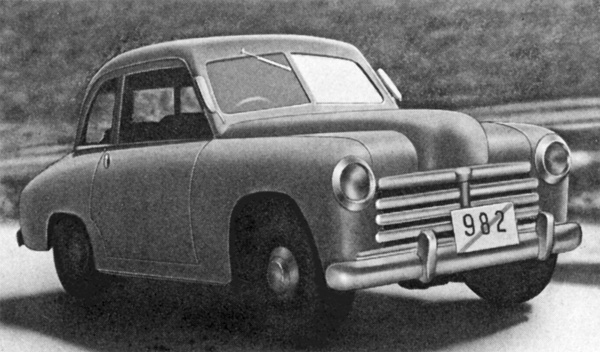

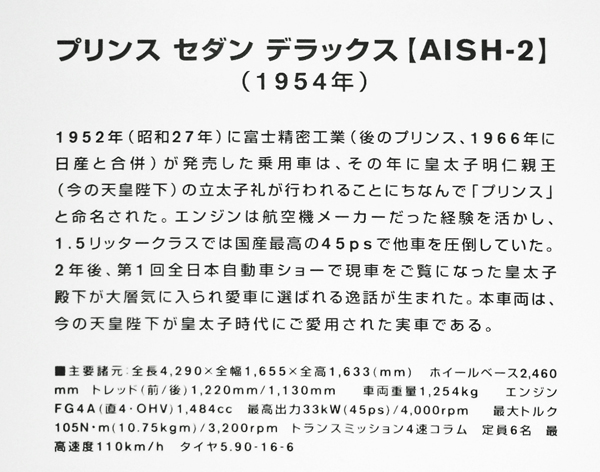

「富士精密工業」が1952年発表した乗用車は「プリンス」と命名された。この年皇太子明仁親王の立太子礼が行われることに因んで付けられたものだ。この会社は他社がやらない新しいことに挑戦する体質を持っており、ガソリン車に転向するに際しては当時最大の「1500cc」を採用し、後年「グロリア」ではあえて当時は3ナンバーだった「2000cc」を設定、「ド・デオン・アクスル」を採用するなどである。

(写真15-2a~e)1954 Prince Sedan Deluxe (AISH-Ⅱ) (2004-04 日産本社ギャラリー/東銀座)

1954年の「第1回全日本自動車ショー」は日比谷公園で開催され、そこに展示された「プリンスセダン」をご覧になった皇太子殿下が大層気に入られ、プライベートの愛車として購入された。以後新車が出るたびに乗り換えられ、1964年の「グランドグロリア」までに9台に達している。ここに展示されている車は、実は皇太子殿下が最初に購入された車そのもので、現役時代は「5-9720」と公用車とは別の一般ナンバーを取得していた。

(写真15-3a)1954 Prince Sedan (AISH-Ⅱ・改) (1958年 静岡市内)

.jpg)

グリルが改造されているこの車は、パーキングランプから「Ⅰ」ではなく、バンパーガードから「Ⅳ」でもないので「Ⅱ」と推定した。付いていている「グリル」は手作りしたものではなく,憧れのアメリカ車「ナッシュ」(1949-50) のものだ。

(写真15-4a)1955 Prince Sedan (AISH-Ⅳ) (1961年 港区内)

/1952-Isuzu-Truck推定).jpg)

「プリンス・セダン」は1952年3月初代(AISH-Ⅰ)がデビューし、53年6月(AISH-Ⅱ)、54年1月(AISH-Ⅲ)、55年1月(AISH-Ⅳ)、55年10月(AISH-Ⅴ)と続き、56年月からは前輪独立懸架の「プリンス・セダン・スペシャル」(AMSH)が姉妹車として加わった。写真の車は現役時代の姿を捉えた貴重な一枚だ。

(写真15-5ab)1955 Prince Srdan (AISH-Ⅳ) (1980-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

この車はイベントに参加した際撮影したもので、「Ⅳ型」の特徴はサイドモールの位置が少し高くなって、フロントホイールアーチの上まで延びたことだ。

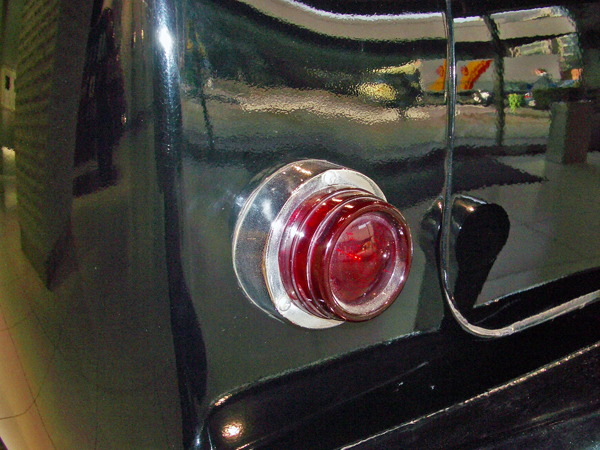

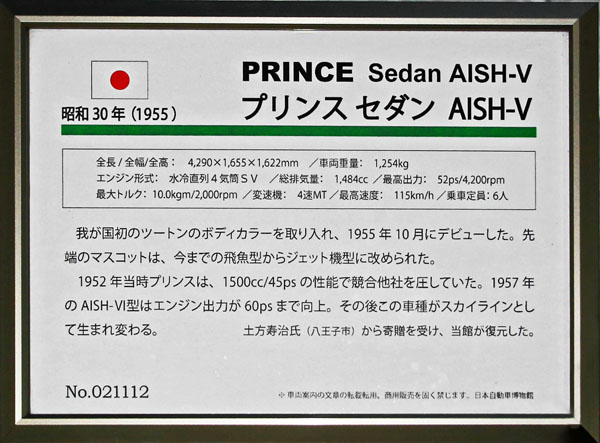

(写真15-6abc)1955 Prince Sedan (AISH-V) (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

1955年10月グリルのイメージが大きく変わって、「AISH」シリースとしては最後のモデルが登場した。写真の車はモノトーンだが、サイドモールが途中から上に上がっているのは「塗分け」の仕切り線で、戦後の量産車としては初の2トーン・カラーが実現した。

(写真15-7a)1957 Prince Sedan Special (AMSH-Ⅱ) (1959年中島屋旅館横/静岡市)

業界に先駆けて新しいことを採用する事が体質となっているこの会社は、今度は「AISH-V」をベースに「前輪独立サスペンション」を組み込んだ{AMSH}シリーズを発表した。このサイドモールは1955年の「フォード」とよく似ている。

(写真15-7a)1957 Prince Sedan Special(AMSH-Ⅱ) (1958年 静岡市内)

ライトバン.jpg)

正面写真1枚でボディ全体が判らないが、ナンバーから「商業車」とわかり、窓越しに室内は広くリアウインドが四角で大きいことが見えるので「ピックアップ」や「トラック」ではなく「ライトバン」と判定した。現役時代に街中で撮影した貴重な写真だが、この当時はまだ何枚も撮る習慣はなかった。デジタルの現代は枚数無制限だが、フィルムの時代は「24枚」か「36枚」しか撮れなかったからだ。

<プリンス・スカイライン>

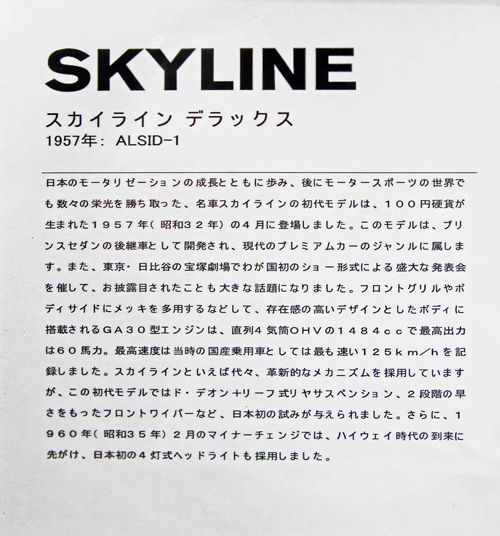

<初代・1500>

(写真20-1abc)1957 Prince Skyline Standard (ALSIS-1) (1958~59年 静岡市内)

「トヨペットクラウン」に遅れること2年、1957年4月プリンスのニューモデル「スカイライン」がモダンなスタイルで登場した。エンジンは前モデルから引き継いだ1484ccで、「スタンダード」の他に「デラックス」も同時に発売された。

(写真20-2ab)1957 Prince Skyline Deluxe (ALSID-1) (1959年 静岡市内)

同時発売された「デラックス」は「グリル」と「サイドモール」が違うだけで、性能的には変わりなかった。

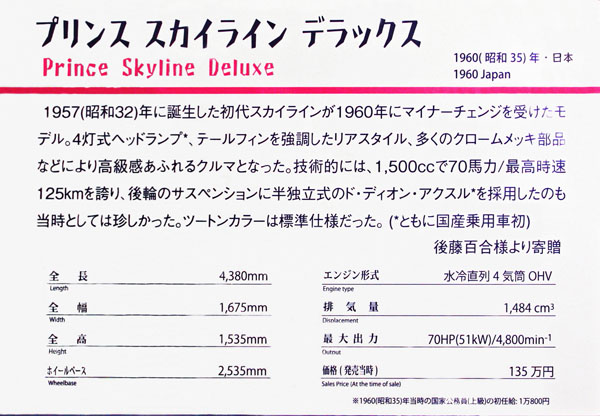

(写真20-3a)1960 Prince Skyline Deluxe (ALSID-2) (1960年 港区内)

マイナーチェンジで「四灯式」となった。写真は発売直後に街中で撮影したもので、デーラー用の仮ナンバーがついている。

(写真20-4ab)1960 Prince Skyline Deluxe (ALSID-2) (2012 トヨタ博物館/写真展)

写真は「トヨタ自動車博物館」で僕の写真展を開催して頂いた際、会場に展示されてもので、前項の車と同じタイプだ。マイナーチェンジで、「ヘッドライト」の他に、世界的に流行だった「テールフィン」が強調されている。

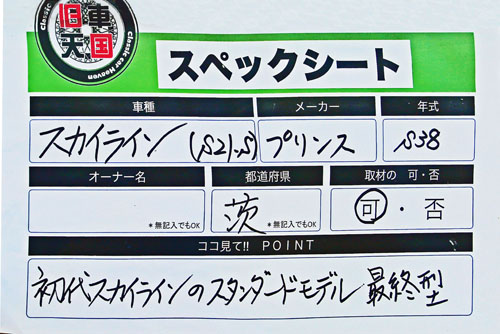

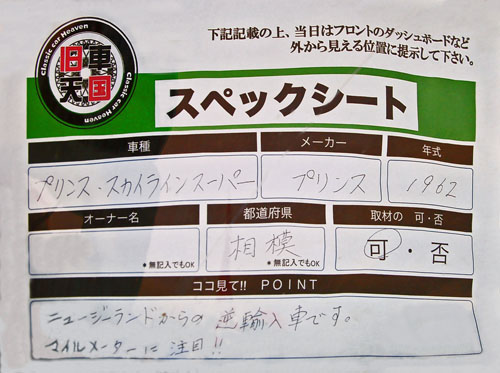

(写真21-1abc)1963 Prince Skyline 1900 Standard (S21S) (2018-11 旧車天国/お台場)

(写真21-2abc)1962 Prince Slyline 1900 Super (S21D) (2018-11 旧車天国/お台場)

1960年9月「道路運送車両法」が改正され小型車の排気量上限が「1500cc」から「2000cc」に引き上げられ、「スカイライン」に「グロリア」の1962ccエンジンを積んだ「スカイライン1900」が誕生した。

<プリンス・スカイライン・スポーツ>

(写真25-1a~e)1960 Prince Skyline Sports Coupe by Michrlotti

.jpg)

写真の車は1960年11月の「トリノ・ショー」に展示された車そのもので、「ジョバンニ・ミケロッティ」がデザインし、トリノの「カロッセリア・アレマーノ」がグロリアのシャシーを使って仕上げたショー・モデルだ。その証拠はボディーサイドにある「Torino A」「Carrozzeria Alleman」のバッジでメーカーの証だから、後年日本で造られた量産車には付いていない。

(写真25-2a~e)1963 Prince Skyline Sports Coupe (市販型)

.jpg)

市販車は約50台が全て手たたきで生み出された。フェンダー中央のバッジは「アレマーノ」ではなく、プリンスを示す「P」をデザインしたものに変っている。市販車の価格は188万円(クーペ)だった。

.

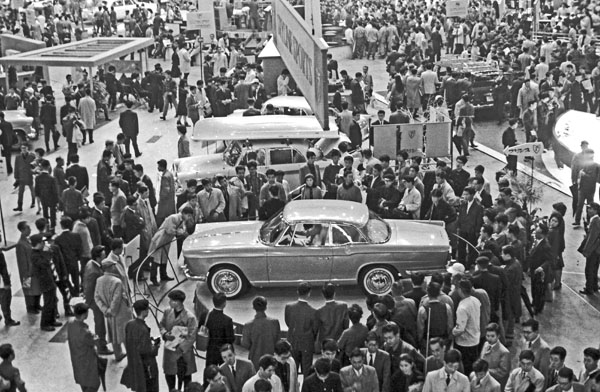

(写真25-3a)1960 Prince Skyline Sports Coupe (1961-10 第8回全日本自動車ショー/晴海)

(写真25-4a)1960 Prince Skyline Sports Convertible (1961-10 第8回全日本自動車ショー/晴海)

オリジナル・ショーモデルが日本で初めて披露された際の写真だ。この車を造るにあたって「ミケロッティ」に支払った金額は34,500ドル×@360円=12,420,000円と言われるが、これが本当だったら信じられない安さだ。デザイン料、木型、デモ車輛2台を含めた金額だ。

(写真25-5a~d)1963 Prince Skyline Sports Convertible (2013-11 トヨタ・クラシックカー・フェスタ/神宮)

この車は国内で造られた市販モデルだが、本革張りの豪華な内装を持ち、スポーツカーと言うよりは「グラン・ツリズモ」(GTカー)だ。

<プリンス1900 スプリント>

(参考30-1abc)1963/2023 Prince 1900 Sprint

一度だけショーに姿を見せただけで、その後は全く消息を絶ってしまった「幻の車」がこの車だ。この車が誕生するきっかけは、従来の「スカイライン・スポーツ」を超える本格的軽量小型スポーツカーを目指したもので、イタリアの「スカリオーネ」が手掛けた「CPRB」から始まったが、その「CPRB」のベースとなっていた国民車構想の「CPSK」(軽自動車)がプリンスの社風に合わないという理由で開発中止となったため全てが白紙に戻ってしまった。そこで次の一手として「S50」スカイラインをベースに新たなスポーツカーの開発を「スカリオーネ」に依頼することにしたが、肝心の本人は女性と旅行中で連絡が取れなかった。止むを得ずスカリオーネの下で研修を積んできた「井上猛」がその役を引き受け、車を完成させた。車体に関しても三鷹工場で日本人の手で造られた「純日本製」だが、完成後師匠の「スカリオーネ」に連絡を取り「共作」としてもらう了解を取り付けたのは、「アイデア・スケッチ」にスカリオーネからヒントを得たものがあったのかもしれないが、それ以上に売り出す際、デザイナーのネームバリューを考慮したものだろう。生産に至らなかった主な理由は、時代が既に6気筒主流となっていたが、この車はノーズが引き延ばせない形で6気筒の搭載が出来なかった為と言われる。

1枚目のモノクロ写真は1963年10月開催された第10回東京モーターショーに展示され、これが一般人の目に触れた、たった1回の機会だった。

2枚目はオリジナルモデルのカラー版で、1985年頃廃棄処分され現存していない。

3枚目は2023年大阪の田中裕司氏によって造られた「レプリカ」で、横浜の日産グローバル本社に展示された。

<2代目・プリンス・スカイライン>

(写真35-1a)1963 Prince Skyline 1500 Deluxe(S50D-1) (1964-04 杉並区成宗)

1963年11月モデルチェンジにより2代目となった「スカイライン」はデラックスが73万円で先行発売され、スタンダードは翌年4月62万円で発売された。横を走っているのは幼稚園に入ったばかりの長男が駄菓子屋に向かって突進している姿だが、息子は既に数年前「還暦」を過ぎているから、これは古い、古~い写真だ。

(写真35-2a~d)1964 Prince Skyline 1500 Deluxe (S50D-1) (2018-11 旧車天国/お台場)

前項の車と同じ第2世代のオリジナルモデルだ。後年派生モデルが出現し(S50D-1)となったが発売当初は単に(S50)だった。

<スカイラインGT→2000GT→2000GT -A/B> (S54)

(写真40-1a)1964 Prince Skyline GT (S54-1) (1964-09 第11回東京モーターショー/晴海)

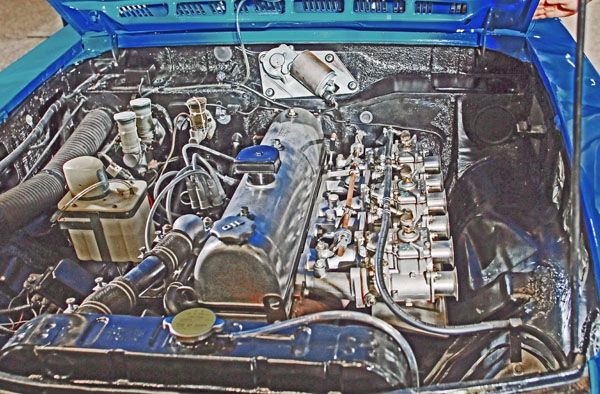

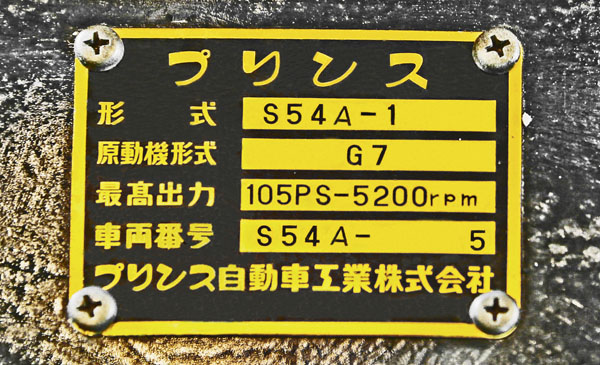

「スカG」の愛称で親しまれている「2000GTシリーズ」は命名・分類が非常に紛らわしい。 元々は4気筒の「1500」のボンネットを延ばし、グロリア用の6気筒SOHC 1988ccを積んだ高性能版「スカイラインGT」がベースだ。第1回日本GPの不本意な結果を踏まえ、1963年秋には桜井眞一郎をチーフとするプロジェクトチームが組まれ、勝てるGPを目指して色々な組み合わせのテストを始めている。1964年1月27日グロリアの6気筒(G7)を搭載した「スカイラインGT」の採用が決まりGOサインが出された。エントリー期限は3月15日で、「GTカー」として承認を受けるためには、それまでに100台生産する必要があった。期限の1日前の3月14日、「スカイラインGT」が発表されホモロゲーションを獲得した。この時の「スカイラインGT」(S54)に搭載されたG7エンジンは、デュアル・エグゾーストに改造され、ツイン・キャブレターで105HPを発生した。販売は5月1日からで88万円だった。

(写真40-2a~d)1964 Prince Skyline GT (S54R) (1964-05 第2 回 日本グランプリ/鈴鹿)

/41-1964-Prince-Skyline-GT生沢徹.jpg)

このレースこそプリンス史上歴史的快挙として記念され、レース界における「プリンス」の認識を一挙に高め、売り上げにも大きな影響をもたらしたイベントだった。写真は㊶番の生沢徹が「ポルシェ904」を6週目ヘアピンで追い抜いた後、7週目第1コーナーを過ぎて60Rから短いストレートに向かって立ち上がっていくシーンだ。スカイラインが追い抜いた事実は高いポテンシャルを持っていたから出来たことだが、冷静に見ると場所がヘアピンカーブだったという事は、性能の差ではなく、偶々この時に限ってプリンスの「テクニック」が勝(まさ)っていたという事だったと僕は思うのだが、「プリンス強し」のイメージを世間に与えたことは間違えない。優勝こそ「ポルシェ」に譲ったが2位~6位、8位と上位を独占し、接触事故でリタイヤした1台を除いてメカニカル・トラブなく完走し信頼性も示した。

・ワークスチームとしてレースに参加した車は、オプションでトリプルの「ダブルチョーク・ウエーバー」を装備し125HPを得ていた。(S54R)

(写真40-3ab)1964 Prince Skyline GT (S54A-1) (1984-05 富士クラシックカー・ジャンボリー/富士ピードウエイ)

-2.jpg)

このイベントでは本物のヒストリックカーが集められパレードが行われた。 ㊴番はポルシェに次いで2位となった「砂子義一」が日本グランプリを戦った車そのものだ。

(写真40-4a~g)1964 Prince Skyline GT (S54A-1) (2015-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

㊴は2位となった「砂子義一」のナンバーだが、この車は当時のスペアカーをベースに再現された「レプリカ」という事だ。

・ここで「2000GT」に至る経過をもう一度確認してみよう。

- 1963-11 Skyline 1500 Deluxe (S50D-1) スカイライン2代目として誕生。

- 1964-03 Skyline GT (S54-1) 「GTカー」のホモロゲーション取得のため「1500」のノーズを延ばした2ℓ モデルを100台作成し、5月から発売。(シングル・キャブ/105hp)

- 1964-05 Skyline GT (S54-1) オプションで用意されていた「ダブルチョーク・ウエーバー・キャブレター」を3連にしたワークスカー(125hp) 7台が第2回日本GPに参戦する。(S54R?)

- 1965-02 Skyline 2000GT (S54B-1) レーシング・バージョンと同じ仕様車の市販か熱望され、「トリプルキャブ・モデル」が正式にカタログモデルとなり発売された。

- 1965-09 Skyline 2000GT-A (S54A-2) プリンスではイタリアのメーカーからキャブレターを3000個購入していたが、トリプル・キャブの「2000GT」の売れ行きが好調だったようで、在庫に不安を感じ「シングル・キャブ」版を「2000GT-A」として発売した。

- 1965-09 Skyline 2000GT-B (S54B-2) 「2000GT-A」が登場したので従来の「2000GT」はそのまま「2000GT-B」と名称変更することになった。両車の外見上の違いはバッジで「GT-A」は青、「GT-B」は赤だった。

(参考41-1abc)1965 Prince Skyline 2000GT(S54B-1)

.jpg)

1965年2月、レース仕様と同じ「トリプル・ウエーバー」を装着した「羊の皮を被った狼」が、「スカイライン2000GT」の名で一般市販車として発売された。のちの「2000GT-B」となる車だ。1965年9月以降の「GT-A」「GT-B」との識別ポイントはグリル内に白い「P」のバッジが無い事だ。

(写真42-1ab)1965 Prince Skyline 2000 GT-A (1965-11 後楽園スポーツカー・ショー)

・1965年9月キャブレターが供給不足となり、「シングル・キャブ」版を「2000GT-A」として発売した。「A」「B」に分かれる前の「2000GT」との違いはグリル内に四角い白バッジが追加された事だ。「B」との違いはエンジンの仕様以外は殆ど同じだが「青バッジ」が「GT-A」の象徴で、オリジナルならホイールも異なる。なぜか「GT-A」については資料も画像も少ない。

(写真43-1abc)1965 Prince Skyline 2000GT-B (S54B-2) (2017-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

(写真43-2a~g)1966 Prince Skyline 2000GT-B (S54B-2) (2018-11 旧車天国/お台場)

「2000GT-A」発売と同時に「3連キャブ」版を「2000GT-B」と改称した。「A」との違いは「赤バッジ」が目安だ。太いタイヤのため「リアフェンダーの張り出しが大きい」と言う資料もあったが、写真ではあまりよく確認できなかった。プリンスではウエーバー社にダブルチョーク・キャブレターを3000個発注しているが、「2000GT」を1000台製造してツーリングカーとしてホモロゲーションを獲得する予定だったようだ

<プリンス・グロリア>

(写真50-1a)1959 Prince Gloria Sedan (BLSIP-1) (1959年 静岡市内)

1958年10月、後楽園競輪場で開催された第5回「全日本自動車ショー」でデビューした「スカイライン1900」は、翌59年2月「プリンス グロリア」と名前を変えて発売された。エンジンはOHV 4気筒1862cc 80hpで、当時の小型車枠をあえてオーバーさせたから、写真の車のナンバープレートは「3ナンバー」だ。(1960年9月法改正で小型車枠は2000cc以下となった)。

(写真50-2abc)1959 Prince Gloria Sedan (BLSIP-1) (1959年 静岡駅付近)

.jpg)

「ベンツ300SL」が輸入され、東海道(国道1号)をテスト走行している所を偶然撮影する機会を得たが、その際随行車の中に発売されたばかりの「プリンス グロリア」が入っていた。

(写真51-abc)1962 Prince Gloria Sedan (BLSIP-3) (2018-11 旧車天国/お台場)

1960年2月マイナーチェンジ(BLSIP-2)でグリルのデザインが変わり4灯となったが、61年5月、外形には変化なくパワーアップして(BLSIP-3)となった。

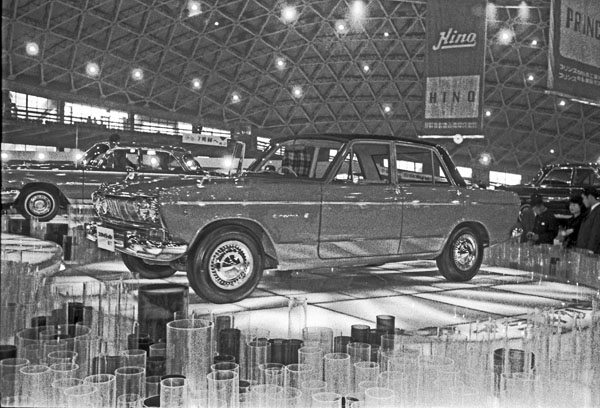

(写真55-1a~d)1962 Prince Gloria 1900 Deluxe (S40D) (2018-11 旧車天国/お台場)

1962年9月フル・モデルチェンジで、2代目の「グロリア」は当時流行の先端を行く「フラット・デッキ・スタイル」と呼ばれた斬新な姿に生まれ変わった。しかしエンジンは旧モデルと同じ4気筒1862ccのままだった。

(写真56-1abc)1964 Prince Gloria 2000 Super 6 (S41D-1) (2018-11 旧車天国/お台場)

1963年6月、待望の「6気筒」モデルが登場した。「グロリア」は最初から6気筒エンジンを搭載する予定で設計されており、「スカイライン2000GT」の時のようにボディを継ぎ足しする必要はなかった。「G7型」エンジンは直列6気筒 SOHC 1988cc 105hp/5200rpm で最高速度は155km/hとなった。(119万円)

・写真の車は塗装をはがしたままの異様な姿だが、メッキ部分と屋根はレストア済みかピカピカだ。

(写真57-1a~e)1964 Prince Granr Gloria 2500 (S44P) (2018-11 旧車天国/お台場)

1964年4月、すべてのプリンスの頂点に立つプレステッジ・カーとして「グランド・グロリア2500」が発売された。ボディは基本的には「スーパー6」と変わらないが、「G11」エンジンは直列6気筒 SOHC 2494cc 130hpで、最高速度は170km/hとなった。(138.5万円)

< プリンス R380 >

(参考60-1a)1965 Prince R380 -Ⅰ

この車の存在をわれわれ一般人が知ったのは、1966年10月6日、14日両日行われ、数々の公認スピ-ド記録を樹立したという記事を読んだからだ。だから第一印象は「レコード・ブレーカー」と言う認識だった。しかしこの車の開発目的は、1964年第2回日本GPで敗れた「ポルシェ904」を打ち負かす本格的「GTカー」を目指したものだったと言われている。開発が始まったのは「日本GP」が終わった直後の64年夏で、初めて手掛ける本格的なスペース・フレームのお手本としてイギリスから「ブラバムBT8A」を購入した。結局「R380」の1号車はこのシャシーをベースに造られた。一方エンジンは、既に実績のある6気筒「G7型」のシリンダー・ブロックを利用し、82×63mmのショート・ストローク (高回転型) が採用された。シリンダーヘッドはギア駆動によるDOHCに、ウエーバーのツイン・チョーク・キャブレター×3連装で、200hp/8000rpmを発揮し、「GR8型」と名付けられた。この車の開発が進められていた64年10月、JAFは突然翌年の「日本GP」の中止を発表した。目標を失った「R380」は、同時に1年の時間の余裕も得ることになったため、開発の主力は緊急を要する「スカイラインGT」に廻され、1号車が完成したのは約1年後の65年7月になっていた。早速村山のテストコースに持ち込まれシェークダウンを行うことになったが、初めての「ミッドシップ・エンジン」の操縦感覚の違いに戸惑い、「華奢なアルミ・ボディ」や、ドライバーシートを囲む「燃料タンク」に恐れをなし、皆尻ごみをしたので止む無く設計者の「桜井真一郎」自身が自らステアリングを握ったというエピソードが残っている。徐々にドライバーも運転に慣れてくると「村山」では手狭となり、昨年出来たばかりの本格的テストコース茨城県・矢田部の「自動車高速試験場」に場所を移し、本格的な熟成が行われた。秋までにテストは終わったが来年の「日本GP」までには半年以上もあるので、その間に何かをと考えた結果、この車の「高性能」を数値で実証するためには、日本初の「スピード記録」への挑戦だった。「FIA」の定める「Eクラス」(1501~2000cc)で、当初の予定では65年10月6日、8日だったが、初日数々の記録をつくりながら予定の60周に残りわずかな52周目、左前輪がバーストし車は転がりながらコース外へ飛び出し可成りのダメージを負ってしまった。懸命の修復作業で記録会最終期限の14日に2回目のトライアルに臨んだ。今回は、前回記録が破れなかった「50マイル」と「100キロ」に絞ったため20周(約109.5キロ)を予定した。「50キロ」では記録を破ったが、13周目ギアボックスのオイル漏れでピットイン、修理不能で記録会は終了した。原因はオイルの選択ミスによる粘度不足でギアボックス自体の問題では無かった。結果は当時の世界記録7項目に挑戦し、5項目を達成したが、残念なことに「矢田部」のコースがまだ「FIA」の公認以前だったので、記録は「国内記録」に留まった。尚ドライバーは杉田幸朗が担当した。

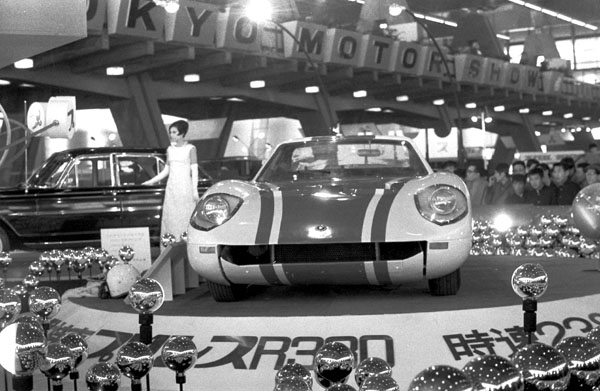

(写真61-a~e)1965 Prince R380 -Ⅰ (1965-10 12回東京モーターショー/晴海)

「時速238.15キロ 日本スピード記録保持車」と誇らしげに大書したターンテーブルの上には6枚の賞状が並べて飾られている。30日から始まったショー直前の26日「JAF」から送られた「日本記録認定書」だ。その内容は「50キロ・6日」(233.33km/h)、「50キロ・14日」(238.15km/h)、「50マイル」(234.4km/h)、「100マイル」(234.88km/h)、「200キロ」(234.93km/h)、「1時間」(235.06km/h)、の6枚だ。予定した「100キロ」は速度不足、「200マイル」は未到達で達成できなかった。モーターショー最大の話題となって、プリンスの狙いは大成功した。

(写真62-1ab)1966 Prince R380A -Ⅰ (1966-05-02 第3回日本グランプリ・予選/富士スピードウエイ)

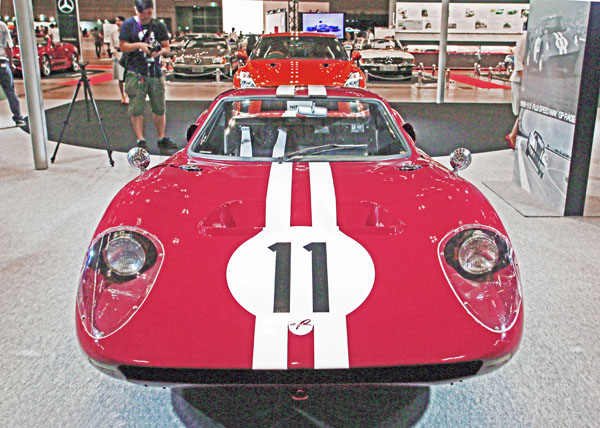

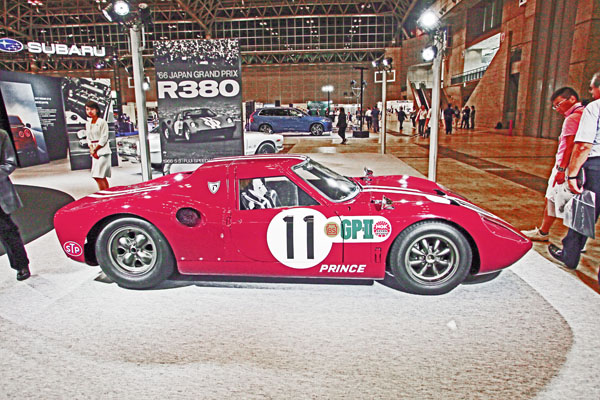

前年中止で2年ぶりとなった第3回「日本GP」は、出来たばかりの「富士スピードウエイ」で開かれた。今回のメインイベントは「プロトタイプ・スポーツカー」クラスで、60ラップ360kmと長距離レースとなった。プリンスでは新たに3台の「R380」を製造し4台体制で挑戦することになった。GP-Ⅱクラスのライバルはトヨタ「2000GT」2台、ダットサン「フェアレディ」2台と、宿敵ポルシェ「カレラ6」だった。僕が取材したのは5月2日の予選会で、かなりの大雨だったから各車実力は出し切れず、予選の結果は参考にはならないが、1位「フェアレディ」、2位「トヨタ2000GT」、3~6位「プリンスR380」で、問題の「ポルシェ」は、トップから42秒遅れの3分19秒60で12位だった。決勝の結果は 優勝「⑪番プリンスR380」(砂子義一)、2位「⑩番プリンスR380」(大石秀夫)、3位「⑮番トヨタ2000GT」(細谷四方洋)、4位「⑨番プリンスR380」(横山達)だった。予選で12位だった「ポルシェカレラ6」は4列目からスタートしたが、ドライコースでは実力を発揮し、序盤から上位を争っていたが、25周目のグランドスタンド前で遂にトップにたった。しかし程なくして給油のためピットインしたが、わずか20 リッターのために55秒もかかり、再びトップを奪われてしまった。42週目最終コーナーで左後輪がバーストし、コントロールを失ったままガードレールに衝突して大破した。ピットにたどり着いて修復を試みたが絶望的でリタイヤとなった。ポルシェが勝てなかった原因は「ピットクルーの不手際」と、「タイヤのバースト」で、性能的には優勝するだけの力は十分にあったから、プリンスにとってはラッキーだった。

(写真62-2ab)1966 Prince R380A -Ⅰ (1984-07 20th TACSミーティング/富士スピードウエイ)

.jpg)

(写真62-3a~f)1966 Prince R380A -Ⅰ (2016-08 オートモビル・カウンシル/幕張メッセ)

日本グランプリでポルシェ負かして優勝したこの車は「プリンス」が誇る大切な宝物だから、何かがあったときは必ず顔を見せる車だ。

(写真63-1a~j)1967 Nissan R380A -Ⅱ (1967-05 第4回 日本グランプリ/富士スピードウエイ)

.jpg)

1967年5月、第4回 日本グランプリは去年に引き続いて「富士スピードウエイ」で開催された。1966年8月プリンスは「日産自動車」に吸収合併され、車名は「ニッサンR380A -Ⅱ」となっていたが、前年から続く「R380」vs「カレラ6」の結末が気になるので、実質プリンスのニッサン車をあえて収録した。この年はトヨタの参加はなく4台の「ニッサンR380」、3台の「ポルシェカレラ6」、の他プライベート参加の「フェアレディ2000」の8台がエントリーしたが、予選の結果は 1位「⑧番カレラ6」(生沢徹)、2位「⑥番カレラ6」(酒井正)、3位「⑩番R380」(高橋国光)、4位「⑥番カレラ6」(滝進太郎)、5位「⑨番R380」(北野元)、6位「⑫番R380」(砂子義一)、7位「⑪番R380」(大石秀夫)で、「フェアレディ」は予選落ちだった。決勝で優勝したのは「⑧番のポルシェカレラ6」(生沢徹)だったが、プリンス勢に思わぬアクシデントが重なった結果に助けられたと言えなくもない。最初のアクシデントは1週目の最終コーナーで起きた。⑧生沢(P)を先頭に、⑦酒井(P)、⑩高橋(R)、⑫砂子(R)、⑪大石(R)と密集して走行していたが、高橋のポルシェがスピンしかかり、それに反応した砂子、大石のR380がスピンしてしまい、大石は最下位となってしまった。3位を走行していた高橋は2位の酒井を抜いてトップの生沢と一騎打ちを演じていたが、ラップ18のS字カーブで生沢が軽くスピンした際、あまりにも接近していた高橋は、よけきれずテールに接触し自らも大きくスピンしてコース外に飛び出しエンジンも停止してしまった。高橋がレースに復帰した時は1周遅れだったが、驚異的な追い上げを見せラップ51ではトップ行く生沢を追い越し同一周回の2位でゴールインした。以下3位⑫砂子、4位⑨北野、6位⑪大石と「R380」は全てが完走した。アクシデントさえ無かったら「R380」が優勝したかも知れないレースだった。

・日産自動車との合併後も桜井真一郎をチーフとした「旧プリンス」のチームは「R381」「R382」と開発を続け、ニッサン・レーシングカーの活躍に大きく寄与した。

(写真65-1ab)1968 Nissan R381 (1984-07 TACSミーティング/富士スピードウエイ)

.jpg)

(写真66-1ab)1969 Nissan R382 (1984-07 TACSミーティング/富士スピードウエイ)

日産に合併した 後、開発された車を参考に添付した。

―― 「N」項は今回で終わり次回から「O」項に入ります ――