スズキジムニーが20年ぶりにフルモデルチェンジして4代目となったのは2018年。そのデザインは「機能を素直に表現した」、言い換えると「機能美」にもつながるコンセプトを持ってデザイン開発がなされたという。そこで、4代目ジムニーの内外装デザインのまとめ役を担当した山本雄高さんと村上俊一さんに、そのこだわりを聞いた。

■めったにないチャンス

スズキ四輪技術本部四輪デザイン部エクステリア課長の山本雄高さんは、ジムニーのフルモデルチェンジを担当することが決まった時、「めったにないチャンスなので、幸運だと思いました」という。続けて「20年ぶりという久々のタイミングです。デザイナー人生で、ジムニーの開発に携われるのは2回、3回はないという機会なので、これは面白い仕事に巡り合えたと思いました」と素直な感想を漏らす。

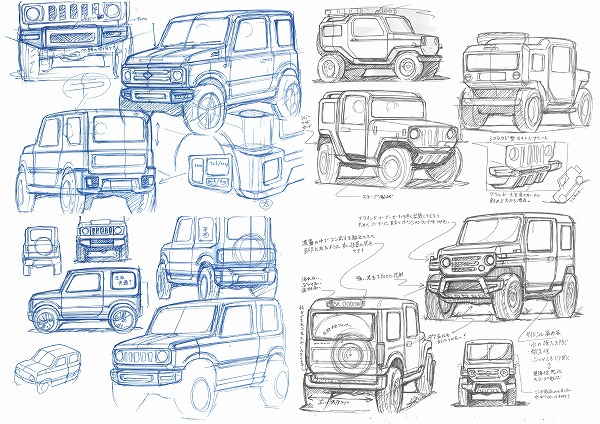

そのときに山本さんは、ジムニーをどうデザインしようと考えたのだろう。そこには2つの考えがあったという。

「まず、(3代目の登場から)20年経っていますので、その間に技術は大きく進化しています。当然そういった技術を採用しますから、クルマそのもののレベルが上がるので、先進的なデザインにしてその進化をわかりやすく表現するという考えがありました。最終的な開発コンセプトとして、“機能を素直に表現しよう”ということになりましたので、それであれば徹底的にそこを目指し、このデザインになったのです」。

「ジムニーは新型になっても、ラダーフレームを採用し、エンジンを縦置きにしたFRレイアウトなどクルマの基本構成はこれまでと変わっていない。そういったことを一番使いやすく素直にデザインを作っていくと、ある程度この形になります。まずそれが基本です。その上で、機能的な意味づけをもとにしながらデザインする時には、ジムニーだけではなく世界中の四輪駆動車も参考にしながら行なった結果がこの形なのです。私としてはデザインに意味づけをしていったら結果的に格好良くなると、なんとなくそう思っていました。例えばダイバーズウォッチなどはすごい深度まで潜れますが、普通そんな性能はいらないですよね。しかしそれが良いのです。とにかく機能の説明がしっかりつくようなデザインにしよう、というところにこだわりました」。

■「無事に帰ってくる」ためのデザイン

デザインコンセプトは「とにかく無事に帰って来られるデザイン」となったという。山本さんによると「実際に担当したデザイナーが、浜松近郊のダートやオフロードパークにジムニーで行って、本当に崖から落ちそうになりながら色々体験して来たんです。そのことから、まさにここはこういう形状にしないと危ないとか、装着部品の位置はこうしないとまずい、ということを反映したデザインにするというのが今回のやり方でした」という経験のもとに生み出されたコンセプトだという。

まずはAピラーを先代よりも傾きを立て、かつ後ろに引いた。山本さんによると、前方と側方視界を広げるためだという。同時にサイドウィンドウを立てたのもガラスに雪が積もらないようにしたからでもある。実はこれによって屋根の幅はかなり広がることになった。

そしてこのコンセプトを最も表現しているのは、ヘッドライトであるといえる。左右の端にウインカーを配し、その内側にヘッドランプが置かれた。

「ヘッドライトをいまのウインカーの位置にして本当に過酷な状況で走行すると、ぶつけて割ってしまう恐れがあります。しかしウインカーであれば割れても帰ってくることはできますよね。でもヘッドライトではそうはいかないこともあるでしょう。ですからサバイバルも考えて内側に入れているのです」。

通常であれば目を引くヘッドライトを端にすることで、幅広感を強調する手法を取りがちだが、そうしないのがジムニーの流儀といえる。

ここまでストイックにデザインしていくと息苦しさも感じてしまいそうだが、そこで山本さんは、「これはデザイナーの遊び心でやっているのですが」と前置きして、「Aピラーの付け根にスリット風のものがありますよね。これは昔のジムニーモチーフで、それをオマージュにしているのです。あくまでもデザイン上の“息抜き”ですが」と教えてくれた。

ジムニーで大きく印象が変わったのはフロント周りのデザインである。その特徴について山本さんは、「先々代が機能重視的なデザインだったのに対し、先代はもう少し乗用車的で、普段使いで違和感のないものにしようという考え方でした。従ってスタイリングもそのような傾向で、ヘッドランプもフラッシュサーフェスであり、デザインとしては乗用車的なまとめ方をしていたのです。しかし今回は、先々代と同じように機能重視型に戻りましたので、それに合わせてデザインしています」という。

そこで気になるのはグリルのカラーである。3代目はボディ同色だったが、4代目は黒くなった。

「もちろんボディ同色とする考えもありますが、このクルマはそこに色をつけて飾る必要もないかなと考えました。4代目ジムニーのプロテクションの部分は全て(塗装をしない)材着樹脂を使っています。例えばバンパーやオーバーフェンダーなどもそうです。そしてこのグリル部分も、どちらかというとランプガーニッシュという位置づけでデザインしました」と説明している。

■とにかく徹底的に機能にこだわった

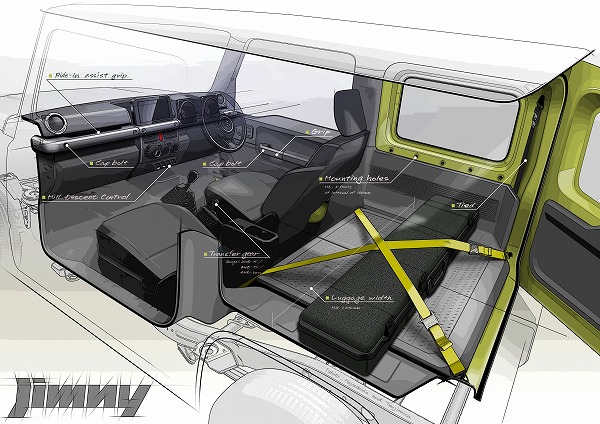

ジムニーの場合、機能に特化したクルマであることは、室内についても同様であるから、インテリアのデザイン開発についても語っておかなければならない。スズキ四輪技術本部四輪デザイン部インテリア課長の村上俊一さんは、「とにかく徹底的に機能に徹するということと、加飾などに頼らないで、潔くデザインするということにこだわってデザインしています。そこが全てです」と、エクステリア同様のコンセプトを話す。ではインテリアにおいて「何の機能」にこだわるのか。村上さんは、「オフロード性能です。オフロード走行した時の運転のしやすさや安心感、使いやすさという機能を徹底的に極めようと全てのデザインを追求しました」という。

具体的には、「とにかく明快な横基調デザインになっています。インストルメントパネル(インパネ)だけでなくドアトリムも含めてとにかく水平基調で、定規で引っ張ったような“ビシッ”とした直線基調です」と述べる。その理由は、「悪路で自分のクルマの姿勢がいまどのくらい傾いているのかを少しでも把握しやすくするため。とにかく余計で無駄な線は排除して、まっすぐに水平にしました。これが一番大事にした部分でもあります」とのこと。

そのこだわりはメーターにもある。「徹底的に機能をシンプルに表現したものです。あくまでもこれは“計器”なので、立派に見えるメーターというよりは、“いまメモリはいくつなのか”と瞬時に判断してもらいたいという思いで、極力シンプルな構成にしています。これは航空機などの計器と同様の考え方です」と話す。またこのメーターは、「常時発光を採用しました。山の中の林道を走っていると、日があたったり急に影になって暗くなったりもしますので、そういったときでもメーターが確実に見えるようにしたためで、これは加飾ではありません」と機能重視であることを強調した。

因みにベルトライン(サイドウインドウ下端のライン)がキックアップしている。これも「ミラーなどの前方下方視界を確保しようという目的です。このように全て機能というところに話が帰着するような形でデザインしています」という。

さらにインパネは、「横方向に背骨のように骨格を通して、そこに部品が組み合わされているという構成です。その骨格の軸は助手席乗降グリップなどを含む横基調のもので感じられるでしょう」と話す。そして、そのインパネ周りに配されたパーツはひとつひとつセパレートしている。村上さんは、「ひとつひとつのスイッチの機能は全て目的が違います。それを際立たせたいので、あえてビルトインしませんでした。サイドルーバーはそれとして、さらにヒーターコントロールはそれで独立させました。しかもかなり立体的にしている理由は、ブラインドタッチでも触れるようにしているからです。しっかり凹凸をつけて手探りだけで操作できるのが理想ですから」とコメントした。

ここで村上さんはパワーウィンドウスイッチの位置を指し、「通常このスイッチはドアについていますよね。でもジムニーはセンターコンソールに集約させました。これも本気で悪路走行をしているとドア周りのスペースが非常に大切になるからです。そういうときに足があたったり、ハンドルを一気に切り増したり戻したりした時に、横にパワーウィンドウスイッチがあると邪魔になることがあるんです。そういった操作性や使い勝手を徹底的に追求して、センターに集約させました」。しかもセンターに配することで、スイッチの大きさをおよそ1.5倍にサイズアップもできたので、グローブをしたままでも、揺れながらでも操作が可能になった。

徹底的に機能を追求してデザインされたジムニーだからこそ、メーカー自身が驚くほどの反響に繋がったのだろう。もし走行性能はそのままで、より乗用車ライクなデザインをまとっていたらここまでの台数は望めなかったと想像する。ジムニーの本質を見抜き、機能重視の潔いデザインしたことに成功の秘訣があったといえる。

※インタビューは2018年7月5日スズキジムニー発表会会場にて実施。肩書は当時のもの。

(文・写真:内田俊一 スケッチ提供:スズキ)