自動車が誕生してから100年を超える歴史の中では、数多くの技術革新があった。そういった技術はどのようにして生まれるのだろう。そこを突き詰めていくと、結局は“人”がそれらを作り上げていることに気づく。それはデザインも同様である。どんなに素晴らしい技術が盛り込まれていても、デザインが気に入らなかったら購入に結びつくことは少ない。手法はどうあれ、まさに人の手によって描かれている典型的な例がデザインといっても過言ではない。この連載ではカーデザインに主眼を置いて、それぞれのクルマの担当、あるいは、それを統括したデザイナーに開発のねらいや想いを語ってもらった内容をまとめた。そこから見えてくるのは、それぞれのデザイナーのこだわりと、クルマに対する“愛”をもって仕事に取り組んでいる姿である。それを感じ取ってもらえると嬉しい。

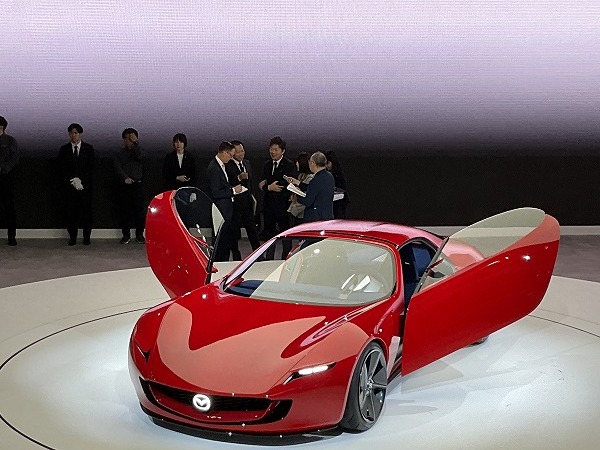

第1回:マツダアイコニックSP

このモデルのデザインについて語ってもらったのは当時のデザイン本部長、中山雅さん。マツダはジャパンモビリティショー2023にコンパクトスポーツコンセプト、マツダアイコニックSPを出展。“SP”の意味は“スポーツ”であり“スピリット”でもあるという。このモデルに込めた中山さんの思いを伺った。

◆中山流デザイン哲学とは

中山さんはそれまでの前田育男さんの後任として、2021年2月から2025年6月までマツダのデザイン本部長を務めあげた。就任前は4代目ロードスターのチーフデザイナーや、その後ロードスターの開発責任者も歴任した方である。

中山さんはなぜアイコニックSPを作ったのだろう。中山さんは、「デザイン本部長になったときに考えていたことがあるんです」と話し始める。「デザイナーはクリエイターですから、『ここからここまで、こういう線を引け』といわれてしまうと、そのデザイナーのクリエイティビティが下がってしまうんじゃないかという思いがありました。デザイナーからクリエイティビティを奪ったらいいクルマにならないでしょう。そこで自分がトップに立ったときには、考え方や目指すものだけを規定して、そこからデザイナーは感じ取ってデザインをしてもらえるようにしていきたいと思っていて、それを宣言したんです」という。

そうはいっても、それだけでは禅問答的になってしまう恐れがある。そこで中山さんは、「クルマをデザインするときに込める気持ちや、リスペクトしなければならないエンジニアの考えといったものを示すための“教科書”みたいな感じでこのモデルを出したんです。私はこう考えて生み出すものがデザインだと思っている、という“中山流デザイン哲学”を表現したようなものです」とアイコニックSPを位置付けた。

その考え方の一例を挙げてもらうと、「マツダは人馬一体の走りを重要視していますので、デザイナーもその走りをちゃんとイメージしてデザインしないとダメですよね。設計者が50:50の重量配分を達成したいと考えているのであれば、デザイナーもそれを理解した上でデザインをしなければいけない。これはSUVであったとしてもそうなんです。“中山流デザイン哲学”は、そういうデザインをマツダはしていきますという表れであり、私の中での位置づけでもあるんです」と語った。

◆原理原則必然のデザイン

ではアイコニックSPをデザインするあたり、どのようなステップを踏んでいったのか。実際に描いたデザイナーはデザイン本部アドバンスデザインスタジオクリエイティブエキスパートの高橋耕介さん(当時)である。彼と中山さんはNDロードスターでも一緒にデザイン開発を担当し、「彼は具体的なことをいうのではなく、こういうことをしたいと話しても、それを具現化できるデザイナーなんです。ですから自分からはとにかく『上から見てドラマチックなデザインにしてほしい』と話しました。ただ、サイドのプロポーションは自分で絵を描いて渡しました」と話す。

また、ここからが中山さんならではの思いの伝え方といえる。「iPhoneを上から吊るして、ランボルギーニカウンタックとミウラといういわば“鉄板”(といわれるスポーツカーの名車たち)をデスクの上で描いて、それからポルシェ911、ディーノ、ランチアストラトスを描いていく様子を動画で撮影したんです」。その後、「歴代のRX-7、SA、FC、FDを描いていった後に、では今回のクルマを描きます、といってその絵を描き、その動画をデザイナーに渡しました」。それを見ることで、「これが原理原則必然のデザインだというストーリーが分かるようになっているんです。ここで描いたクルマ達は僕がリスペクトしている、愛してやまない、尊敬してやまないクルマ達なんです」と中山さん。

同時に“上から見たときのドラマ”とは、「いわゆる“ボンキュッボン”にしてくれと。そうすると、ドライバーが乗るところが一番狭くて、ショルダーラインも通せませんし、サイドシルのところも引っ込んでしまいます」。そうすると、「魂動デザインの光(後輪に力が加わるような光の動き)は出しにくくなるのですごく苦労しましたし、抵抗にもあいましたが、最後は全員でまとめてくれて、とても綺麗なモデルができました」とのことだった。

◆唯一のパワーユニットだからできるデザイン

アイコニックSPのスペックを見ると、全長は明確に4.18mと記されている。あえてこの数字を挙げたことにこだわりを感じる。中山さんは、「4.2mを切りたかったんです。歴代RX-7の全長は4.2m付近なんですよね。小さいパワーユニットがフロントミッドにあって、脚をたたむような感じでもいいのでリアに人を乗せて、タイヤをはめてパッケージすると、結果として4.2m付近になるわけです」とレイアウトをベースにはじき出した数字であることを教えてくれた。

そこでアイコニックSPは、「2シーターにし、でもタイヤの直径は(これまでのRX-7などよりも)大きくしました。そこだけを加味すると4.2mになるはずなんです。もちろん(サイズのコンパクトな)ロータリーエンジンを搭載した場合です。ですから合言葉は『絶対に4.2mを切りましょう』でした」。

次に、全高を決めるのはフロントの下方視界である。「フロントに大きなサイズのエンジンが搭載されると前が見えなくなりますから、人を高い位置に座らせるしかなくなり、全高が上がります。それを避けるためにはリアミッドシップしかないんです。そうすると全高は1200mmを切ることができる。しかし、フロントに大きなサイズのエンジンがある限りは1200mmを切れないんです」と中山さん。実際にコンパクトなパワーユニットがフロントに乗っているNDロードスターでも1235mmであった。しかしアイコニックSPはフロントにパワーユニットがあるのに1200mmを切っている。その理由は、「2ローターのロータリーエンジンだからです」と明かし、まさにマツダだからできた設計値だといえよう。

中山さんは、「私がマツダに入った理由でもあるんですが、“世界で1つしかない”パワーユニット(世界の自動車会社で、マツダのみが量産に成功しているロータリーエンジン)を持っている会社なら、世界で唯一のデザインができると思ったんです」という。「初代RX-7は、“デザインドbyロータリー”といっていました。あのデザインは、そういった意味ですごいと思いますし、それを現在の力でマツダでしか絶対にできないデザインにすれば、エンジニアだって実現したいと思ってくれるでしょう。全員が夢を追えるような気がするんです」と思いを語る。そして、「その思いを一つの方向に向けるための“北極星”がこのアイコニックSPなんです。設計者はこのデザインに収めるように、さまざまなものをレイアウトしなければいけないですし、その状態で衝突安全もクリアしなければいけない。生産の人たちもこのボディーをどうやって鉄板でプレスするのかといったことに挑戦してもらいたいんです」。つまり全社一丸となるきっかけにもなりうるモデルとして、中山さんは捉えているのである。

実は初代NAロードスターもそうだった。「ウレタンバンパーという成型技術があったからこそ、バンパーが“どうなっているか分からない”ようなデザインが実現したわけです。そういった技術革新はいまだってあると思っていますし、これらは多分できるんですよ」と中山さんはコメントした。

アイコニックSPでいえば太いBピラーの上に継ぎ目がないことが挙げられる。「これはマツダのDNAです。コスモスポーツ、RX-7の3代ともルーフパネルと横のキャブサイドのパネルを溶接して、その後、サンディング(研磨)してその継ぎ目を隠しているんです。量産車ですからパテ盛りは絶対にできません。ですから金属のロウ付けだけで、その後は手で直すというやりかたまでして一本の線がないことにこだわった。それはまるでマツダの生き様な感じがするので、今回も絶対にそうしようと思いました。ですからデザイン的にも継ぎ目がないようなデザインにしていますし、わざとバンパーなどの線も消しています。これも実際に(生産することになったら)何らかの新しい方法があるかもしれないですよね。だから全ての人が技術開発の指標にできるように作ったのがこのアイコニックSPなんです」と語る。

こういったこだわりの背景にはやはり中山さんの思いがある。「デザイナー側に変な妥協があっての提案だとエンジニアは燃えないんです。確かに会議上では『デザイン部でなんとかしろ』とかよく言われますが、そこにはデザイナーからの信念を持った答えを彼らは求めているんです。エンジニアだってでき上がったクルマを見て“ブサイク”なクルマを設計したとは思いたくないじゃないですか」と中山さん。そして、「このアイコニックSPも、いい訳なしで信念を語れるように綿密にデザインをしたつもりです」と自信を見せた。

◆“D”で止めるな

さあ、ここまで語ってもらえればアイコニックSPが何を目指しているかがおぼろげながら見えてくるだろう。「RX-〇〇は作らなければいけないと思っているからです」と中山さん。マツダ車の名前にある“RX”は、ロータリーエンジン搭載のスポーツカーを表すものである。またRX-7は、FDという型式で終わっており、中山さんが手掛けたロードスターの現行はNDである。「だからDで止めてはいけないんです」。そして、「そういう気持ちになってもらって社内外の皆さんに応援していただいて、最後に生産化が求められるという方向にしていきたいんです。“N”も“F”も“D”で終わらせないためにも」とのことだった。

中山さんに話を伺うとクルマだけでなく、デザイナー、エンジニアへのリスペクトが常に感じられ、その思いをマツダだったらどう表現できるかを考え続けている人だったように思う。中山さんは2025年6月に定年で引退され、FDの後継、つまり次期RX-7を見ることはなかったが、その思いは後進にしっかりと受け継がれていることだろう。マツダのスピリットは絶対に“D”で止めてはいけない。

※インタビューは2023年10月25日ジャパンモビリティショーマツダブースにて実施

(文・写真:内田俊一 写真:中野英幸)