1950年代はアメリカ車が最も輝いていた時代ったが、当時沢山あったメーカーは「ビッグ3」と「その他」に勢力分布は仕訳けられていた。「GM」系は「キャディラック (1902)」をトップに「ビュイック(1903)」「オールズモビル (1897)」「ポンティアック (1926)」「シボレー (1911)」、「フォード」系は「リンカーン (1917)」「マーキュリー (1938)」「フォード (1903)」、「クライスラー」系は「インペリアル (1955)」「クライスラー (1925)」「デソート (1928)」「ダッジ (1901)」「プリマス (1928)」、「その他独立系」には「ナッシュ (1916)」「パッカード (1899)」「ハドソン (1909)」「スチュードベーカー (1911)」「カイザー (1945)」「ウイリス (1908)」などがあったが、創業は「オールズモビル」が一番古い。1908年創業された「GM」は手始めに9月「ビュイック」を買収、続いて11月には「オールズモビル」を買収している。名前の由来は創立者「ランサム・E・オールズ」による。

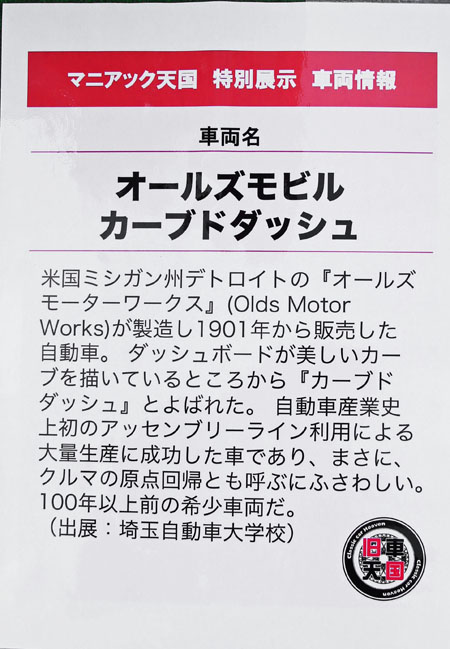

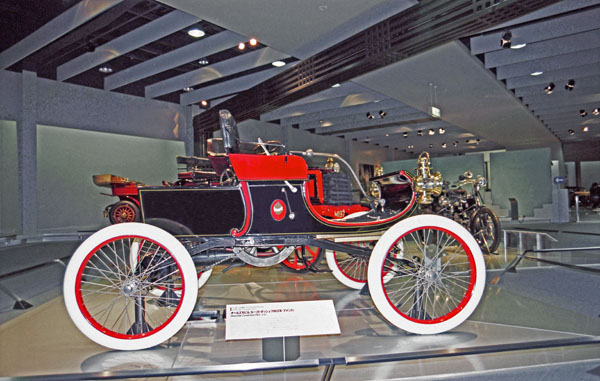

<カーブド・ダッシュ>

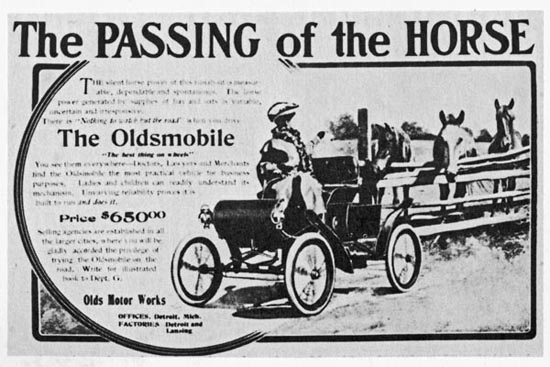

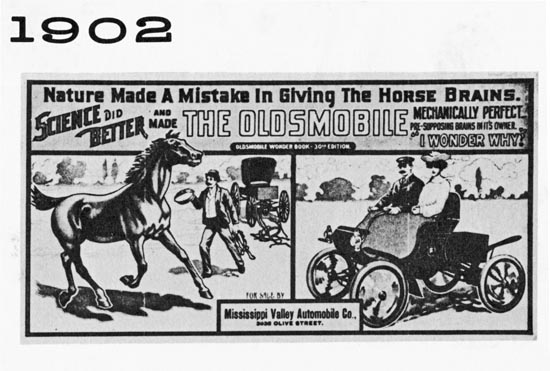

(参考01-0ab)1902 Oldsmobile Curved Dash (広告)

当時の交通機関はまだ「馬」が主役だった。650ドルで売り出されていたことが判る。

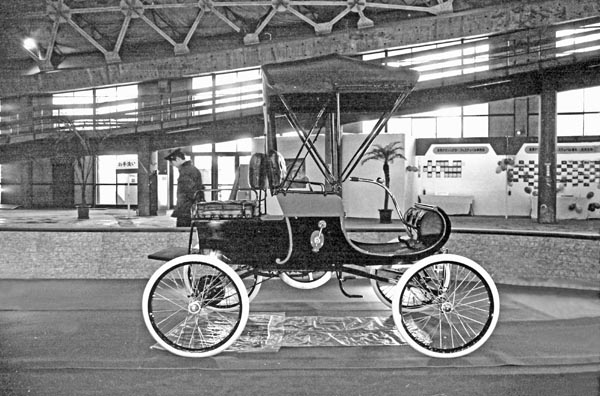

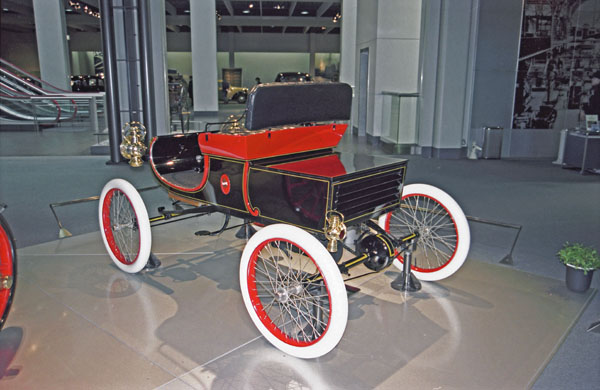

(写真01-1a~d)1902 Oldsmobile R Curved Dash Runabout (1971-03 ハーラーズ・ コレクション/晴海)

1971年アメリカから素晴らしい車たちがやって来た。ネバダ州リノにある「ハーラーズ・オートモビル・コレクション」の1400台の中から選ばれ30台がそれだ。ここには本格的なレストア設備があり細部に至るまでオリジナルに拘った修復が行われている。当時ドルは360円の固定相場であり、観光旅行などは許可されない時代だったから、2度と見ることはないこれらの車を食い入るように眺めまわした。当日は係の人がエンジンをかけようとして何回もトライしたが最後までかからなかった。因みにボディの真ん中にあるのがクランクハンドルだ。

(写真01-2a~f)1901 Oldsmobile R Curved Dash (2018-11 旧車天国/お台場)

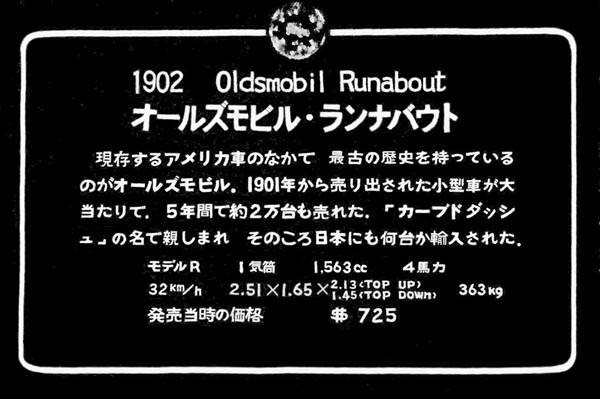

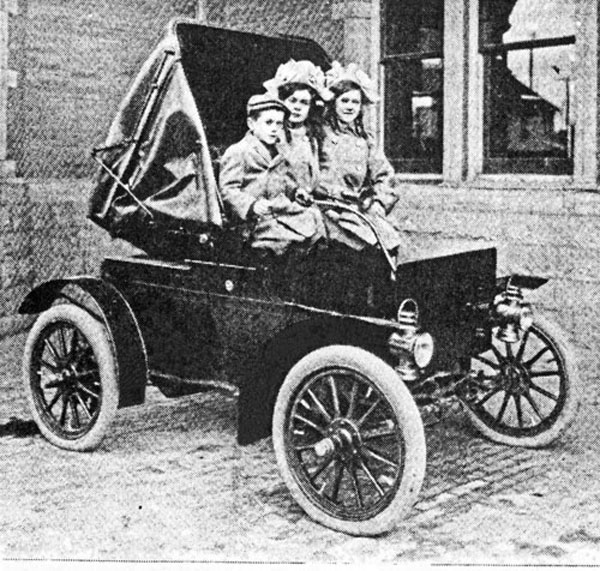

1901年発売された「カーブド・ダッシュ」は650ドルで売り出され、たちまち大ヒットした。1906年まで殆ど変化することなく造られ2万台を越えたとされる。名前の由来はダッシュボードが「カーブ」している所から名付けられたものだが、そこに荷物の収納場所を取り付けてある。パッセンジャーは背中合わせに後ろ向きに座るのは当時の標準方式だ。丸ハンドルはまだ使用されておらず、構造の簡単なバーハンドルだ。エンジンは単気筒 1563cc 4.5hp/600rpm 最高速度は32km/hだった。アメリカ初の「大量生産」されたのが「カーブド・ダッシュ」だったが、大量生産のため色々な部品を下請け工場に発注したことによって、デトロイトを自動車の街として発展させた功績は見逃せない。

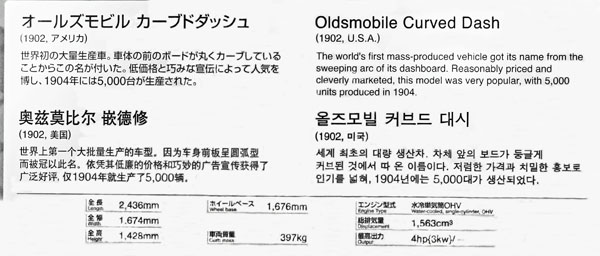

(写真02-1a~d)1902 Oldsmobile R Curved Dash (1999-01 トヨタ自動車博物館/名古屋)

この車には「パッセンジャー・シート」が付いていない。当時撮影された写真は殆どがシート無しで、車種は「ランナボート」1種のみなので、これがスタンダードで、シートはオプションだったのかもしれない。

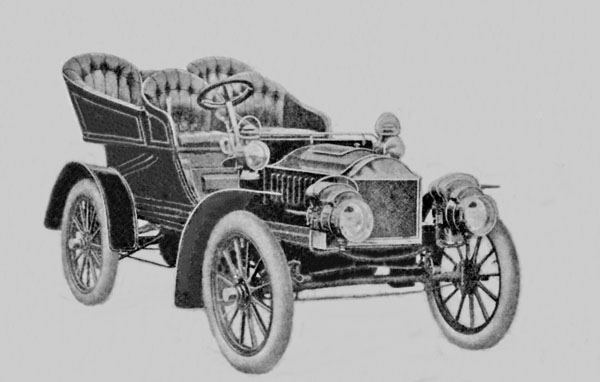

(参考04-1a)1904 Oldsmobile Light Tonneau

「カーブド・ダッシュ」が好調発売中の1904年には、現代の目で見れば「常識的な自動車」の形をした「Light Tnneau」が造られ、850ドルで併売された。

(参考06-1a)1906 Oldsmobile Carved Dash B

最終モデルだが外見は最初のモデルと殆ど変わっていない。

(参考06-1bc)1906 Oldsmobile Straight Dash

「カーブド・ダッシュ」の前を垂直にした、その名も「ストレートダッシュ」と言うモデルも存在した。

<1910‐20年代>

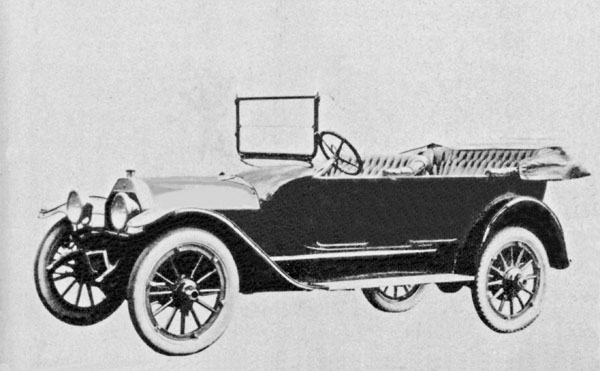

(参考14-1a)1914 Oldsmobile Model 42

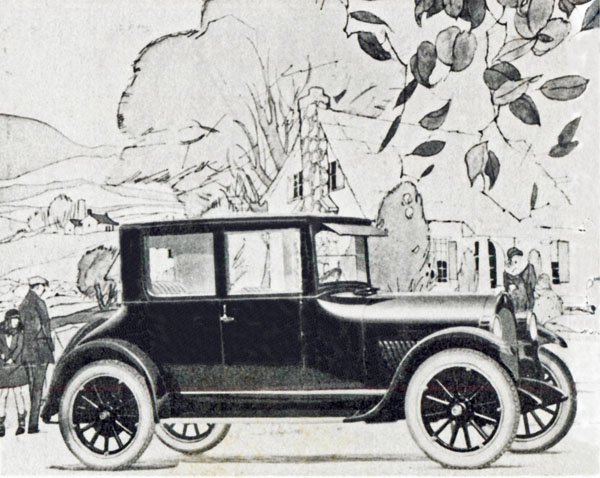

(参考23-1a)1923 Oldsmobile Model 30A Coupe

(参考23-2a)1923 Oldsmobile Model 47 Super Sport(V8)

.jpg)

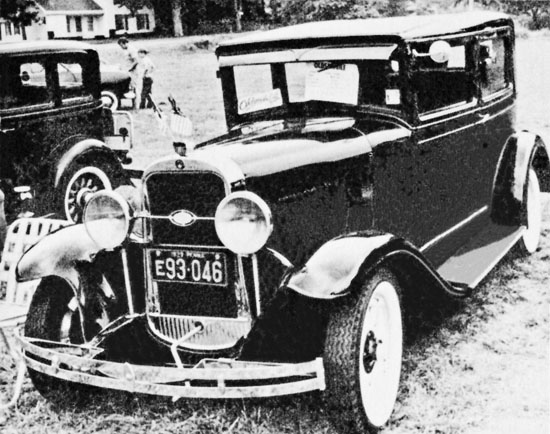

(参考29-1a)1929 Oldsmobile F-29 2dr Sedan

1910~20年代は代表的なモデルで駆け足で通過する。

<1930年代 >

1930年代に入ると、スタイリングの変化が面白く年度ごとに網羅した。

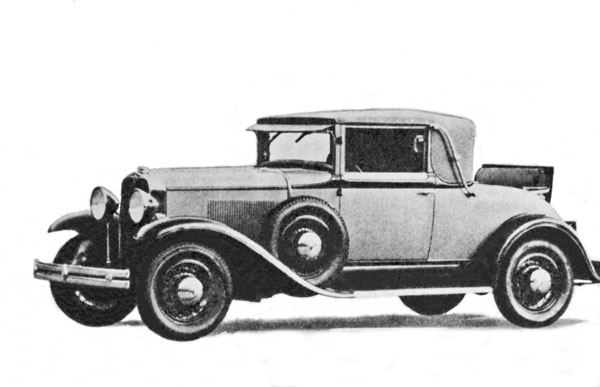

(参考30-1ab)1930 Oldsmobile Viking Convertible

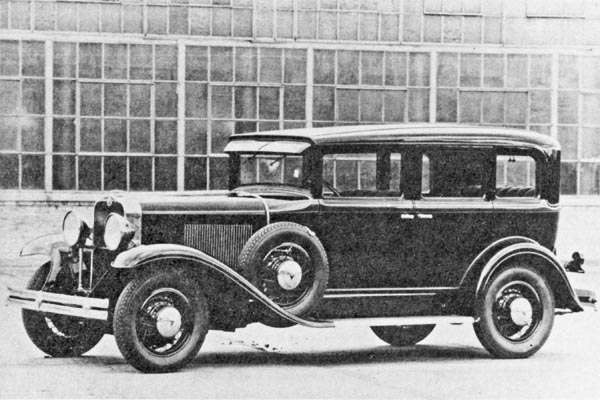

(参考30-2a)1930 Oldsmobile Viking 4dr Sedan

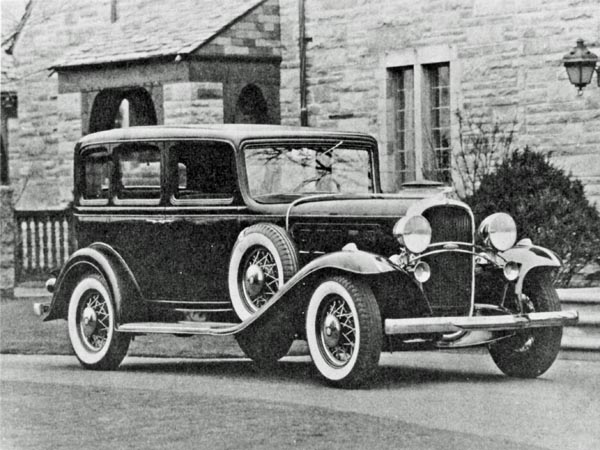

(参考32-1a)1932 Oldsmobile F-32 4dr Sedan(6cyl)

1930~32年はラジエターが垂直で「フォード・モデルA」に似ている。

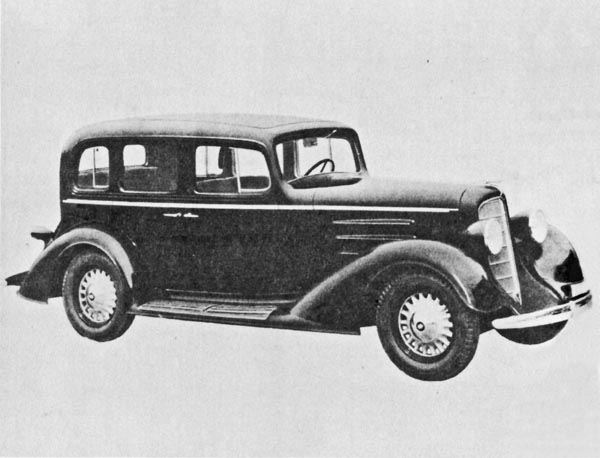

(参考33-1a)1933 Oldsmobile F-33 4dr Sedan

(参考34-1a)1934 Oldsmobile F-34 4dr Sedan

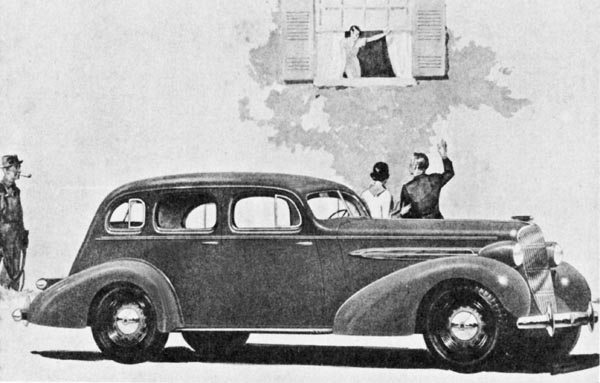

(参考35-1a)1935 Oldsmobile L-35 4dr Sedan(直8)

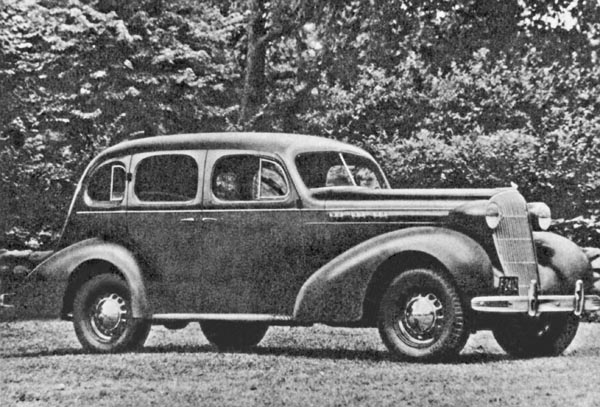

(参考36-1a)1936 Oldsmobile F-36 4dr Sedan(6cyl)

(参考37-1ab)1937 Oldsmobile F-37 4dr Sedan

(参考37-2a)1937 Oldsmobile L-37 4dr Sedan(直8)

1933年になると「流線形」と言われる「角のとれた」スタイルに進化する。空気抵抗を減らすことが意識されラジエターも後傾する。1930年代中期、国産車で量産されていたのは小型車「ダットサン」のみで、普通車「トヨタ」の生産台数はごく少なかったから、殆どはアメリカからの輸入車が官公庁などで使われており、これらの生き残りが戦後僕のカメラに収められたが、その中に「オールズモビル」は1台も無かった。

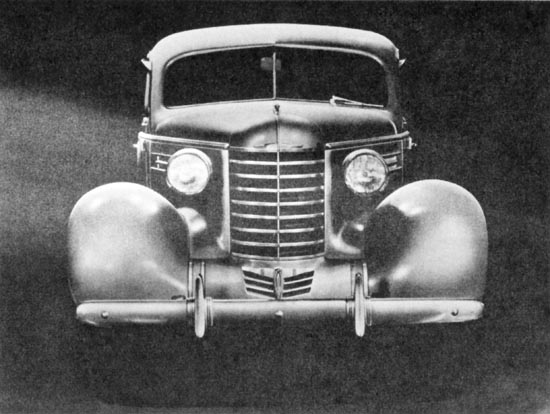

(参考38-1a)1938 Oldsmobile F-38 4dr Sedan(6cyl)

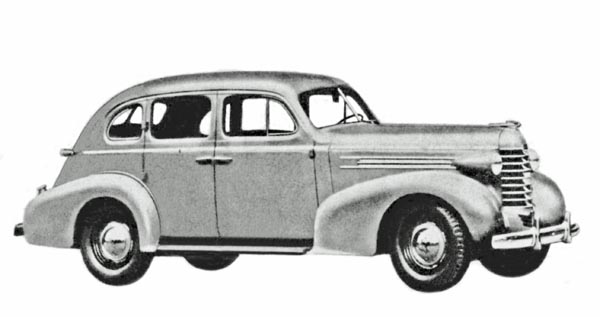

(参考38-2a)1938 Oldsmobile L-38 4dr Sedan(直8)

(参考39-1a)1939 Oldsmobile 60(F) Club Coupe (6cyl)

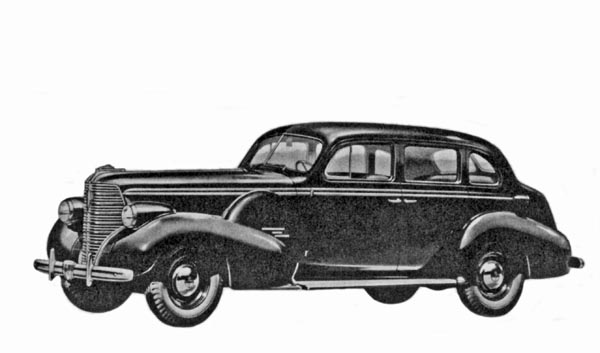

(参考39-2a)1939 Oldsmobile 70 4dr Sedan(6cyl)

(参考39-3a)1939 Oldsmobile 80(L) 4dr Sedan(直8)

1938年からはラジエターが横に広がり始め、全面ラジエターへの兆候が見え始める。

<1940年代 >

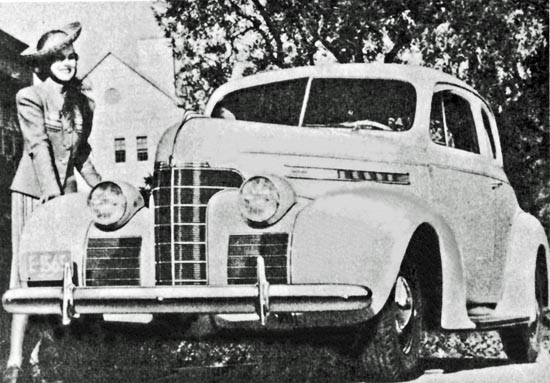

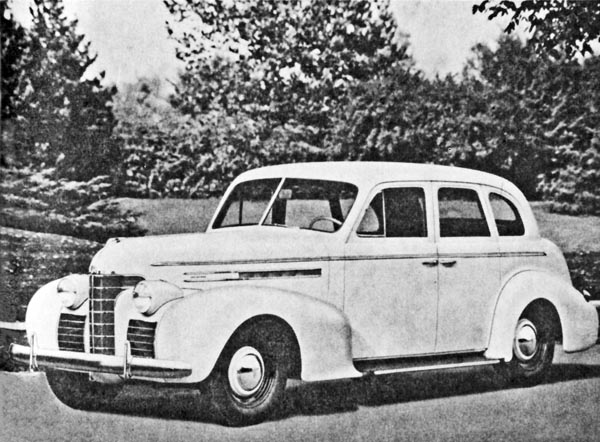

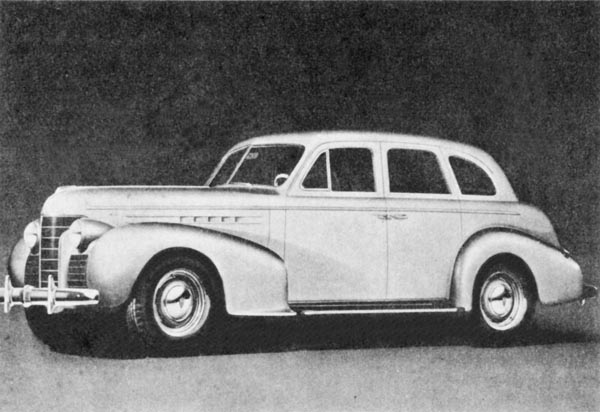

(参考40-1a)1940 Oldsmobile 60(F) 4dr Sedan(6cyl)

(参考40-2a)1940 Oldsmobile 70 4dr Touring Sedan(6cyl)

(写真41-1a~d)1941 Oldsmobile 76 Dynamic Cruiser 2dr Club Sedan (1962-04 立川市内)

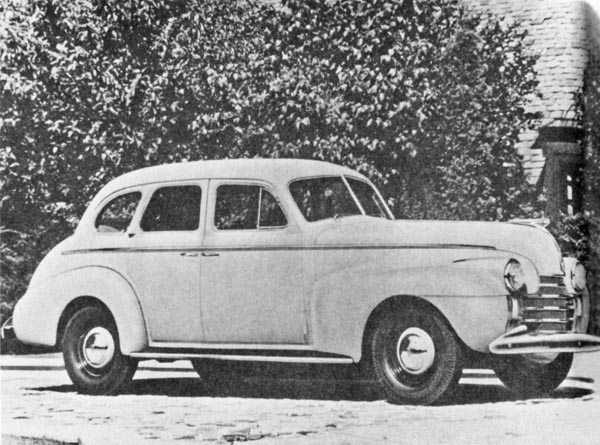

(参考42-1a)1942 Oldsmobile 70 4dr Sedan(6syl)

(参考42-2a)1942 Oldsmobile Custom Cruiser 98 Club Sedan(直8)

1940年代前半は戦時中でボディには大きな変化は見られなかったが、グリルは全面迄広がった。1930年代後期から40年代前半は、アメリカとの関係は戦争を含む時代で正規輸入は無く、この期間の車は、開戦直後日本軍が戦場で「鹵獲」した物か、戦後、日本に持ち込まれたものだ。

<戦 後 >

(参考46-0ab)グリル百面相(モーターマガジン)

-1.jpg)

.jpg)

昭和30年代前半(1955~60)は、自動車雑誌と言えば「モーターマガジン」「モーターファン」が主な情報源だった。数少ない資料の中で、この「グリル百面相」は僕にとっては貴重なバイブルで、これで車の年式を覚え、撮ってきた写真の年式を確認していた唯一の大切な資料だった。しかし、後年写真集など信頼のできる資料を入手して突き合わせると、一部不正確だったところもあった。

(写真46-1a~e)1946 Oldsmobile Custom Cruiser 98 2dr Club Sedan(直8) (1972-01 TACSミーティング/東京プリンスホテル)

(参考47-1a)1947 Oldsmobile Custom Cruiser 98 4dr Sedan(直8)

戦後最初のモデルだ。ボディのプレスは1942年の戦前最後の物がそのまま使われているが、グリルは全く新しいものに変わった。戦後のアメリカ車はそれぞれが独自の特徴をもっていて遠目でも直ぐに識別出来たが、このグリルは形を変えながらもこの後ずっと「オールズ」の象徴として引き継がれた。1946~49年は変化なしとして一括処理されているが、細かい点では46-47年の正面のバッジは縦に細長く、テールランプは横長だ。

(写真48-1ab)1948 Oldsmobile Dynamic 70 4dr Sedan(直8) (1959年羽田空港)

.jpg)

1948年はグリルの変化はないが、バッジが縦長から丸になり下に車名が入った。テールランプは縦長になった。当時海外旅行が出来るのは特別の人に限られており、当時の羽田空港は唯一の国際空港だったから東京近郊から海外へ行く際は必ずここを利用した。だから珍しい車が見られる筈だと何回も撮影に行った。写真の車は「た」ナンバーなので官公庁の所有するものだ。

(写真48-2abc)1948 Oldsmobile Dynamic 70 2dr Club Sedan(直8) (1998-08 カーメル市内/カリフォルニア)

イベントで見ることは多いが古い車を普通に街中で見つけることは珍しい。工場を出たばかりかと思う程ピカピカのコンディションだ。アメリカの街中で見るとまた違った印象だ。

(写真49-1a)1949 Oldsmobile 4dr Sedan (1961-11 羽田空港)

(写真49-2a)1949 Oldsmobile 76 2dr Club Sedan (1960-04 六本木/港区)

1949年は多くのアメリカ車が本当の戦後型に変わった年だ。「フロントフェンダー」が消滅し、フルワイド・ボディーとなったお陰で、室内幅はずっと広くなった。4本だったグリルは2本となりすっきりした。

(写真49-3ab)1949 Oldsmobile 76 2dr Convertible Coupe (1991-01 JCCAミーティング/汐留)

(写真49-4ab)1949 Oldsmobile 88 2dr Club Coupe (1989-01 JCCAミーティング/明治公園)

この年からは、6気筒「76」シリーズ、8気筒「88」「98」シリーズと3本と絞られ、6気筒が無くなったあともずっと「88」「98」シリーズとして続いた。

<1950年代>

(参考50-1a~e)1950 Oldsmobile 76、88、98

この年の3シリーズの勢ぞろいだ。「70」「80」「90」はグレードを表し、「6」「8」はエンジンの気筒数を示している。「76」「88」のグリルについては1950年と全く変わっていないが、フロントフェンダーにクローム・ラインが入った。リアではテールランプの上のクローム・フィンガ大きくなっている。3台並べて見較べると、「98」シリーズだけは、グリル、フロント・ガラス、リア・フェンダー、テールランプなどが全く違い、それは翌年の1951年型に生かされたようだ。

(写真51-1abc)1951 Oldsmobile Super 88 Deluxe 4dr Sedan (1961-11 羽田空港)

アメリカ車は毎年モデルチェンジを行う事で、それ以前の車を「旧型化」させ、新車の販売促進を図っていた。実際には本格的な「フル・モデルチェンジ」は数年ごとで、毎年はラジエターの見た目を一寸買えただけの「マイナー・チェンジ」だった。1951年はそのマイナー・チェンジの年で、グリルの内側のバーが直線に変わっただけだが、印象は大きく変わった。51年からは6気筒は無くなり8気筒の「88」「98」シリーズのみとなった。

(写真52-1a)1952 Oldsmobile 98 4dr Sedan (1959年 静岡市紺屋町)

1952年の変化は更に小規模で、直線となったバーにバンパーガードに似た「小さい縦バー」を追加しただけだったが、これでも外観はマイナー・ェンジだ。

(写真52-2a~e)1952 Oldsmobile 98 2dr Convertible (V8) (2008-01 ジンスハイム科学技術館/ドイツ)

背中にスペアタイヤを背負った「格好良い」このスタイルは「コンチネンタル」とよばれ、英国車がヨーロッパ大陸を長距離移動する際の仕様が語源といわれる。後部の張り出しはオリジナルには無く、スペシャル・オーダーによるものだ。

(写真53-1ab)1953 Oldsmobile Super 88 4dr Sedan (1959年静岡市内)

1953年のマイナー・チェンジはバンパーガードの先端に楕円の穴が開いた事だ。この穴の形は、前年就航した世界初のジェット旅客機「デ・ハビランド・コメット」のエンジンをイメージしたのではと言われる。

(写真54-1a)1954 Oldsmobile Super 88 4dr Sedan (1959年 静岡市追手町/県庁前)

(写真54-2ab)1954 Oldsmobile 98 4dr Sedan (1962-03 内幸町/千代田区)

この年もマイナー・チェンジで、バンパーガードの取り付け方が変わっただけだ。

(写真54-3a)1954 Oldsmobile F-88 2seater Sports Convertible (Dream-Car) (1995-08モントレイ・ホテル)

「F-88」と命名されたこの車は、1954年のショーのために造られた「ドリームカー」で、55年のグリルは、これがベースとなった。

(写真55-1abc)1955 Oldsmobile Super 88 4dr Holiday Sedan (1957年 中島屋旅館前/静岡市)

(写真55-2a)1955 Oldsmobile 98 4dr Sedan (1962-03 日比谷公園横)

.jpg)

(写真55-3ab)1955 Oldsmobile 98 4dr Sedan (1990-07 アメリカン・ドリ-ムカー・フェア/幕張)

バンパーが湾曲して下半分の円を構成し完全に楕円が形成されたが、オールズモビルの特徴である上縁の「なまずのひげ」はそのまま引き継がれている。53年から続くジェット機を模した「バンパー・ガード」はグリル内に残った。

(写真56-1ab)1956 Oldsmobile 88 4dr Sedan (1957年 中島屋旅館前/静岡市)

ジェット機を模した「バンパー・ガード」は姿を消し、グリル内は縦棒1本だけのすっきりしたものに変わった。よく見れば、グリル全体がジェットエンジンの空気取り入れ口の形だ。

(写真57-1a)1957 Oldsmobile (1959-08 羽田空港)

(写真57-2ab)1957 Oldsmobile 98 4dr Sedan (1958年 羽田空港)

(写真57-3ab)1957 Oldsmobile 98 Starfire Holiday Sedan (1966-04 横浜市内)

遂にグリルが車幅一杯迄広がり、「バンパー・グリル」の究極の形となった。バッジは丸から楕円になり地球儀から星座に変わった。

(写真58-1ab)1958 Oldsmobile Super 88 Holiday Hardtop/4dr Sedan (1960年 港区三田四国町/桜田通り)

1枚目は僕の勤務先の2階から撮影したもので、2枚目は1枚目のオート3輪の位置から反対向きに撮影したもの。背景の白い建物が僕の勤務先だ。桜田通りに面した絶好の場所だった。

(写真58-2ab)1958 Oldsmobile Super 88 Sedan (1960年港区・赤坂溜池付近)

(写真58-3ab)1958 Oldsmobile Super 98 4dr Sedan(1960-09 港区/一之橋付近)

ヘッドライトが4灯となり、幅一杯のグリルは上縁に「なまず髭」の面影を残しつつも、楕円ではなくなった。「外」の字が「〇」で囲まれているのは駐日大使の公用車のものだから、それなりの格式を認められたものだ。

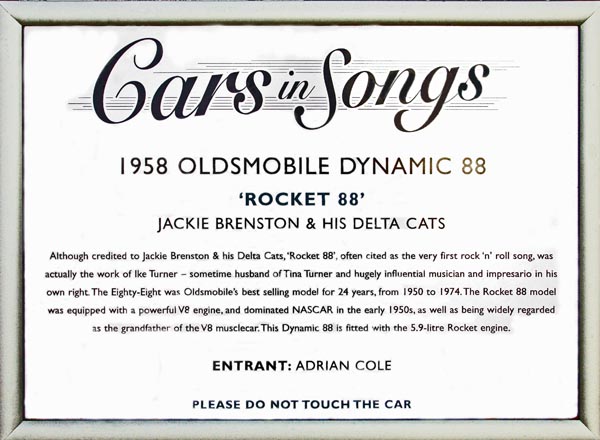

(写真58-4a~d)1958 Oldsmobile Daynamic 88 2dr Holiday Coupe (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

1950年代後半はアメリカ車が最も輝いていた時期で、派手さも含め世界の流行をリードしていた。「塗分け」「クローム・ライン」「アクセサリー」「テール・フィン」など、これでもかと言うほど盛り沢山だ。

(写真59-1abc)1959 Oldsmobile Supeu 88 4dr Sedan (1959年 丸の内)

(写真59-2a)1959 Oldsmobile 98 Holiday Sport Sedan(1960年 港区・三田付近)

戦後初の1946年から「オールズモビル」の象徴だった「なまずのひげ」は遂に姿を消した。前半分は流行の「フラット・デッキ」、後半分は「テール・フィン」で構成されすっかり印象が変わった。僕の中ではアメリカ車のスタイルの面白さは1959年までで、60年以降は直線が主役のフラットなイメージに変ってしまい、興味の中心は徐々にヨーロッパ車に傾いていった。

(写真59-3ab)1959 Oldsmobile 98 Holiday Sport Sedan (1960-04 港区麻布龍土町)

昔なら3枚に分割するしかなかった180度に展開する1枚ガラスのリアウインドウに注目。

<1960年代>

(写真60-1ab)1960 Oldsmobile 98 4dr Sedan (1960年 港区・赤羽橋交差点)

1960年になるとご覧のようにグリルそのものがなんの面白味もない個性の無いものに変ってしまった。

(写真61-1ab)1961 Oldsmobile 88 4dr Sedan (1962-07 有楽町駅付近)

(写真63-1a)1963 Oldsmobile 88 Holiday Sedan (1965年 赤坂。虎ノ門)

(写真66-1a)1966 Oldsmobile Dalta 88 Celebrity Sedan (1966-11 第8回東京オートショー/晴海)

(写真67-1a)1967 Oldsmobile Delta 88 Custom Holiday Coupe (1969-11 東京オートショー/晴海)

(写真68-1a)1968 Oldsmobile Toronado 2dr Coupe (1967-11 第9回東京オートショー/晴海)

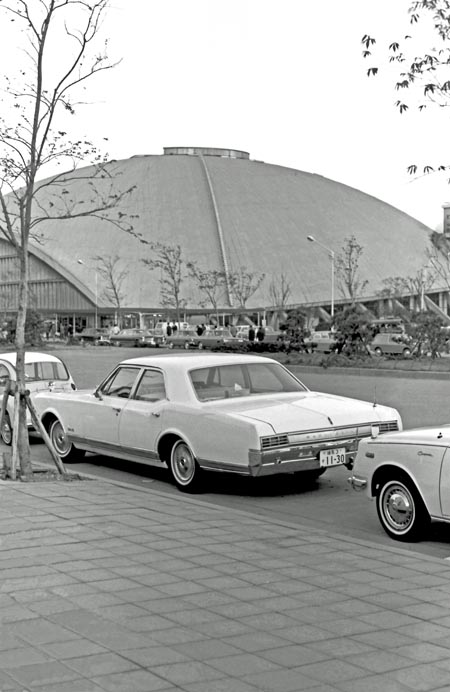

(写真69-1a)1969 Oldsmobile 98 –Luxury 4dr Hardtop (1969-11 第11回東京オートショー/晴海)

1960年代は個性に乏しく、一括してご覧ください。

(写真69-2a~d)1969 Oldsmobile 4-4-2 Hurst/Olds 2dr Hardtop (2007-03 有楽町駅前)

偶々街中で見つけたこの車は、パッと見た瞬間「ガムテープ」で応急処置?と思ってしまうが、ガムテープ色で塗分けているだけだ。改造車かと思ったが、調べてみると立派なカタログ・モデルだった。

<コンパクトカー>

1950年代のアメリカ車市場は、ヨーロッパや日本から輸入された小型車が一部識者に評価され、徐々に数を増やしていった。そこに目を付けたのが独立系の中小メーカーで「ナシュ・ランブラー」「カイザー・ヘンリーJ」「ウイリス・エアロ」「ハドソン・ジェット」などだ。60年代に入ってビッグスリーが参入すると爆発的人気を得ることになるのだが、50年代はまだ市場が熟成されておらず、時期尚早で売り上げは高々10万台にすぎず、数年で姿を消してしまった。「ビッグ3」の代表は「フォード・ファルコン「シボレー・コルベア」「クライスラー・ヴァリアント」だった。

(写真61~1a)1961 Oldsmobile F-85 4dr Sedan(1961-06 第2回外車ショー/晴海)

オールズモビル」のコンパクトカーは「F-85」と名付けられた。ホイールベースは112インチ、デビュー時のエンジンはV8 3.5リッターだった。

(写真64-1a~e)1964 Oldsmobile F-85 Cutlass Holiday Coupe (1966-07 表参道)

4-barrel-carb4-speed-manual-gearbox-2dualexhausts.jpg)

64年からはホイールベースが115インチとなり、「カトラス」がコンパクトに追加された。

(写真65-1ab)1965 Oldsmobile F-85 4dr Sedan (1965-11 第7回東京オートショー駐車場/晴海)

エンジンが6気筒3.7リッターと、V8 5.4リッターの2種となった。

(写真68-1a)1968 Oldsmobile Cutlass Supreme 4dr Sedan (1967‐11東京オートショー/晴海)

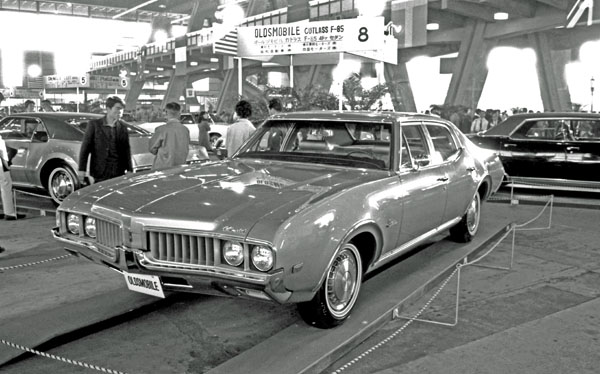

(写真69-1a)1969 Oldsmobile Cutlass F-85 4dr Sedan (1968-11 東京オートショー/晴海)

「F-85」の扱いについては独立した「シリーズ」としてオールズモビルのボトムに位置する筈だが、販売に際しては「最低」のイメージを与えないためか、一つ上の「カトラス」シリーズの中に組み込まれているので紛らわしい。

―― 次回は「オペル」の予定です ――